Citometria a Flusso: La Lente d’Ingrandimento Genetica per Salvare le Piante Rare dall’Ibridazione

Ciao a tutti, appassionati di natura e scoperte scientifiche! Oggi voglio parlarvi di un argomento che mi sta particolarmente a cuore: la conservazione delle specie vegetali minacciate. Sembra un tema da addetti ai lavori, vero? Eppure, riguarda tutti noi, perché la biodiversità è un tesoro prezioso. E se vi dicessi che esiste uno strumento quasi “magico”, una sorta di lente d’ingrandimento super tecnologica, che ci aiuta a proteggere le piante più vulnerabili da un pericolo subdolo? Sto parlando della citometria a flusso (FCM) e del suo ruolo nel rilevare i rischi legati all’ibridazione.

Ma cos’è l’ibridazione e perché dovrebbe preoccuparci?

L’ibridazione, in parole semplici, è l’incrocio tra individui geneticamente diversi, che possono appartenere a popolazioni distinte, a specie diverse o persino a generi differenti. È un processo naturale, fondamentale nell’evoluzione. Pensate che circa il 25% delle specie vegetali si ibrida con almeno un’altra specie, e si stima che una fetta enorme (30-70%) delle piante abbia avuto eventi di ibridazione nella sua storia evolutiva! L’ibridazione può portare alla nascita di nuove specie e guidare la diversificazione della vita vegetale.

Tuttavia, non è tutto oro quel che luccica. Quando l’ibridazione avviene in modo massiccio, specialmente tra una specie rara e una comune, possono sorgere seri problemi. Immaginate una piccola popolazione di una pianta endemica, unica di un certo territorio, che inizia a incrociarsi con una “cugina” molto più diffusa. Questo può portare a due fenomeni preoccupanti:

- Swamping genetico: Gli ibridi, magari più vigorosi, prendono il sopravvento, e il patrimonio genetico unico della specie rara si “diluisce” fino a scomparire.

- Swamping demografico: La produzione continua di ibridi, spesso meno adatti o sterili, riduce le risorse e le possibilità riproduttive della specie rara, portandola sull’orlo dell’estinzione.

Questi rischi sono particolarmente alti per le specie rare, endemiche o già in pericolo, confinate in piccole aree. E indovinate un po’? Le attività umane, come la modifica degli habitat, l’introduzione di specie aliene (pensate alle colture commerciali che si incrociano con le parenti selvatiche) e persino i cambiamenti climatici, stanno spesso peggiorando la situazione, facilitando incontri “imprevisti” tra specie che prima vivevano separate. L’estinzione per ibridazione è diventata, quindi, una questione seria per la conservazione.

Come si scoprono gli ibridi? Vecchi e nuovi metodi

Ok, abbiamo capito che l’ibridazione può essere un problema. Ma come facciamo a sapere se in una popolazione ci sono degli ibridi? Tradizionalmente, ci si basava sulla morfologia: si cercavano piante con caratteristiche intermedie tra i presunti genitori. Ma questo metodo è spesso ingannevole. Le piante possono assomigliarsi per tanti motivi, e l’aspetto può variare molto anche senza ibridazione (pensate alla plasticità fenotipica!).

Poi è arrivata la rivoluzione della genetica molecolare. Tecniche come il sequenziamento di nuova generazione (NGS) ci permettono di analizzare enormi porzioni del genoma e capire nel dettaglio la storia degli incroci. Fantastico, vero? Sì, ma queste tecniche sono spesso complesse, costose e richiedono laboratori super attrezzati e competenze specifiche. Non proprio alla portata di tutte le organizzazioni che si occupano di conservazione sul campo.

Ed è qui che entra in gioco la nostra protagonista: la citometria a flusso.

La Citometria a Flusso: La Nostra Lente d’Ingrandimento Genetica

Immaginate uno strumento capace di analizzare migliaia di cellule vegetali in pochi minuti, misurando con precisione la quantità di DNA contenuta in ciascun nucleo. Questo è, in sostanza, ciò che fa la citometria a flusso. Si prepara un campione di tessuto vegetale (di solito una piccola porzione di foglia fresca), si estraggono i nuclei cellulari, li si colora con un colorante fluorescente che si lega specificamente al DNA e li si fa passare, uno per uno, attraverso un raggio laser. La macchina misura l’intensità della fluorescenza emessa da ogni nucleo, che è direttamente proporzionale alla quantità di DNA, ovvero alla dimensione del genoma.

Perché questo è utile per scovare gli ibridi? Perché specie diverse, anche se strettamente imparentate, hanno spesso dimensioni del genoma leggermente (o a volte notevolmente) diverse. E i loro ibridi? Beh, tendono ad avere una quantità di DNA intermedia!

La FCM è diventata negli ultimi decenni uno strumento potentissimo nelle scienze vegetali. È rapida, efficace, relativamente economica e non distruttiva (basta un pezzettino di foglia!). Ci permette di stimare la dimensione del genoma, determinare il livello di ploidia (cioè quante serie di cromosomi ha una pianta – diploide come noi, tetraploide, esaploide…), studiare fenomeni come l’endopoliploidia (quando alcune cellule di un organismo hanno più DNA di altre) e persino capire i sistemi riproduttivi.

Certo, non è perfetta. A volte, sostanze prodotte dalla pianta (metaboliti secondari) possono interferire con la colorazione. Serve materiale fresco e bisogna usare degli standard di riferimento interni (specie con genoma noto) per calibrare le misure. Ma i vantaggi superano di gran lunga questi piccoli ostacoli.

Mettere alla Prova la Citometria: Il Nostro Studio sul Campo

Per dimostrare concretamente l’utilità della FCM nella conservazione, abbiamo condotto uno studio (pubblicato su Springer, trovate il link alla fine!) su diverse coppie di specie vegetali presenti in Repubblica Ceca e Slovacchia. In ogni coppia, c’era almeno una specie minacciata e sospettata di ibridarsi con una parente più comune. Abbiamo incluso sia casi di ibridazione omoploide (tra specie con lo stesso numero di cromosomi) sia eteroploide (tra specie con numero di cromosomi diverso).

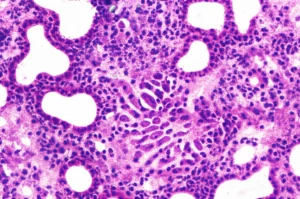

Cosa abbiamo fatto? Abbiamo raccolto campioni di foglie dalle popolazioni sospette di ibridazione e da popolazioni “pure” di riferimento per ciascuna specie parentale. Poi, via in laboratorio con la citometria a flusso! Abbiamo misurato la dimensione relativa (RGS) o assoluta (AGS) del genoma di centinaia di individui.

I risultati sono stati illuminanti! In quasi tutte le coppie studiate, abbiamo identificato individui con dimensioni del genoma intermedie rispetto a quelle dei presunti genitori. Questi sono i nostri “citotipi” di transizione, i probabili ibridi.

Nei casi di ibridazione eteroploide (ad esempio tra specie diploidi 2x e tetraploidi 4x), abbiamo spesso trovato citotipi con livelli di ploidia “dispari” (come i triploidi 3x), con una dimensione del genoma chiaramente a metà strada tra i genitori. Un esempio? L’incrocio tra alcune specie di Juncus, Pilosella o Ranunculus. Nel caso del genere Cardamine, abbiamo trovato ibridi ottoploidi (8x) nati dall’incrocio tra una specie esaploide (6x) e una decaploide (10x).

Nei casi di ibridazione omoploide (ad esempio tra due specie diploidi 2x o due tetraploidi 4x), la situazione è un po’ più sfumata. Qui le differenze di dimensione del genoma tra i genitori sono solitamente minori. Abbiamo comunque trovato individui con valori intermedi, ma spesso questi valori formavano un continuum tra le dimensioni dei genomi parentali. Questo suggerisce la presenza non solo di ibridi di prima generazione (F1), ma anche di generazioni successive e reincroci (introgressione), formando quelle che chiamiamo “sciami ibridi” (hybrid swarms). Esempi li abbiamo visti nei generi Dactylorhiza, Epilobium, Potamogeton, Pulsatilla e tra le ortiche Urtica dioica e U. kioviensis.

Interpretare i Risultati: Non è Sempre Bianco o Nero

Identificare un citotipo intermedio con la FCM è un ottimo indizio di ibridazione, ma bisogna essere cauti. Soprattutto nei casi eteroploidi, un citotipo con ploidia intermedia (es. triploide) potrebbe teoricamente formarsi anche senza ibridazione, ma per fusione di un gamete normale (n) e uno non ridotto (2n) della stessa specie diploide. Come distinguerli? A volte la dimensione del genoma ci aiuta: l’ibrido avrà un mix dei genomi parentali, mentre l’altro caso avrà semplicemente 1.5 volte il genoma del genitore diploide. Ma non sempre è così facile, come abbiamo visto nel genere Aconitum, dove i dati FCM da soli non bastavano a sciogliere l’ambiguità e servirebbero analisi genetiche più approfondite.

Per l’ibridazione omoploide, la sfida è distinguere gli ibridi veri e propri dai genitori quando la differenza di genoma è minima (si dice che serve almeno un 7% di differenza per essere sicuri, ma dipende dalla precisione della misura). Inoltre, la presenza di un continuum di valori può indicare un’introgressione avanzata, dove il genoma di una specie sta venendo “assorbito” dall’altra. Qui diventa cruciale analizzare anche popolazioni “pure” di riferimento per sapere quali sono i valori “normali” dei genitori.

Consigli Pratici per Chi Lavora sul Campo

Allora, come possiamo usare al meglio la citometria a flusso per la conservazione? Ecco qualche dritta basata sulla nostra esperienza e sulla letteratura:

- Protocolli solidi: Seguire procedure standardizzate per la preparazione dei campioni e l’analisi è fondamentale per ottenere dati affidabili. Attenzione ai metaboliti secondari che possono “sporcare” i risultati!

- Standard giusti: Usare sempre uno standard interno con dimensione del genoma nota e vicina a quella del campione, ma che non si sovrapponga.

- Conoscere i “pazienti”: È essenziale avere informazioni preliminari sulle specie studiate: numero di cromosomi, livello di ploidia, eventuali dati di genoma già pubblicati. Esistono database fantastici come IPCN, CCDB e Plant DNA C-values che raccolgono queste informazioni. Se mancano, bisogna generarli (magari verificando con conteggi cromosomici).

- Disegno di campionamento intelligente: Non basta analizzare la popolazione ibrida. Bisogna campionare anche almeno una popolazione “pura” di ciascun genitore, possibilmente vicina geograficamente, per avere un riferimento solido. Questo è cruciale se uno dei genitori è scomparso dalla zona ibrida o se c’è sospetto di introgressione.

- Collaborazione è la chiave: I citometri a flusso non sono economici. Le organizzazioni di conservazione possono collaborare con università e istituti di ricerca che possiedono questi strumenti. È un vantaggio per entrambi: i ricercatori ottengono dati interessanti e i conservazionisti uno strumento potente per le loro valutazioni.

Conclusione: Un Alleato Prezioso per la Conservazione

La citometria a flusso si sta rivelando un alleato formidabile per chi si occupa di proteggere la nostra preziosa flora. Ci offre un modo rapido ed efficace per ottenere una prima, fondamentale valutazione del rischio di ibridazione in popolazioni di specie minacciate. Questo è particolarmente urgente oggi, nell’Antropocene, con i cambiamenti globali che aumentano le occasioni di contatto e incrocio tra specie.

Certo, la FCM non sostituisce del tutto le analisi morfologiche o genetiche più approfondite, che spesso sono necessarie per confermare l’ibridazione e capirne le dinamiche complesse. Ma rappresenta un eccellente strumento di screening iniziale, capace di indirizzare gli sforzi di conservazione dove sono più necessari.

Spero con questo racconto di avervi incuriosito e di aver mostrato come la tecnologia, anche quella che sembra confinata nei laboratori, possa dare un contributo concreto alla salvaguardia della biodiversità che ci circonda. La prossima volta che vedrete una pianta rara, pensate che forse, da qualche parte, un citometro a flusso sta vegliando sulla sua unicità genetica!

Fonte: Springer