Fratture spinali nella spondilite anchilosante: quale chirurgia posteriore scegliere? La parola alla meta-analisi

Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di un argomento un po’ ostico ma fondamentale per chi si occupa di colonna vertebrale: come trattare al meglio le fratture toracolombari in pazienti che già convivono con malattie spinali anchilosanti, come la spondilite anchilosante (AS) o l’iperostosi scheletrica idiopatica diffusa (DISH). So che suona complicato, ma cercherò di renderlo il più chiaro e interessante possibile.

Queste condizioni, diciamocelo, rendono la colonna vertebrale un osso duro, nel vero senso della parola! L’anchilosi, cioè la fusione delle vertebre, e spesso l’osteoporosi associata, la rendono incredibilmente rigida ma anche fragile. Basta un trauma minimo, a volte quasi impercettibile, per causare una frattura. E queste non sono fratture qualsiasi: possono portare a instabilità grave e danni neurologici devastanti. Sebbene si parli spesso di fratture cervicali, quelle toracolombari sono clinicamente più frequenti di quanto si pensasse.

La sfida chirurgica: un terreno minato

Trattare queste fratture è una bella sfida. Le caratteristiche uniche di queste colonne “fuse” richiedono approcci leggermente diversi rispetto alle fratture spinali comuni. Negli ultimi anni, la chirurgia è diventata la scelta preferita per la maggior parte dei pazienti, e l’approccio posteriore, quello da dietro per intenderci, è il più gettonato. Perché? Beh, perché noi chirurghi abbiamo più familiarità con l’anatomia vista da quella prospettiva.

Il sistema più usato è quello della fissazione interna con viti peduncolari posteriori. Ma attenzione, non è una passeggiata. L’approccio tradizionale, a cielo aperto, può essere molto traumatico per il paziente e portare a diverse complicazioni post-operatorie. Immaginate di dover inserire delle viti in una struttura ossea alterata, dove i normali punti di riferimento anatomici sono difficili da riconoscere, magari con una cifosi (la classica “gobba”) che complica ulteriormente le cose. Serve grande esperienza, e spesso si ricorre a molte radiografie intraoperatorie (fluoroscopia) per essere sicuri. Inoltre, l’approccio tradizionale può danneggiare i tessuti molli circostanti, influenzare la precisione del posizionamento delle viti, allungare i tempi operatori, aumentare il sanguinamento e, di conseguenza, il rischio di problemi dopo l’intervento.

L’avvento del “mininvasivo” e della tecnologia

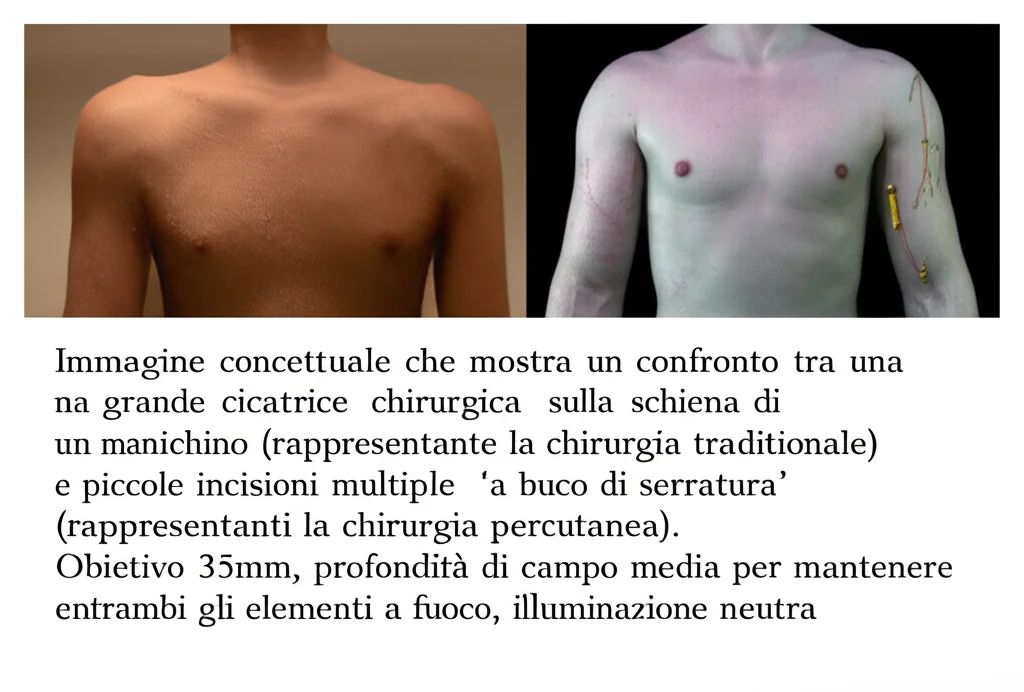

Per fortuna, la medicina non si ferma mai! Sull’onda del concetto di chirurgia mininvasiva, anche in ortopedia si sono fatti passi da gigante. Le tecniche a piccola incisione, come la fissazione percutanea, hanno guadagnato popolarità. L’idea è semplice: meno tagli, meno danni ai muscoli, meno dolore, recupero più rapido. E i vantaggi sono stati confermati da numerosi studi.

Poi è arrivata la tecnologia a darci una mano: la medicina digitale e la stampa 3D. Utilizzando le scansioni TC ad alta risoluzione del paziente prima dell’intervento, possiamo creare modelli 3D incredibilmente accurati della sua colonna. Questo ci permette di pianificare l’intervento nei minimi dettagli, simulare il posizionamento delle viti e persino creare delle guide chirurgiche personalizzate stampate in 3D! Queste guide, appoggiate direttamente sull’osso durante l’intervento, ci indicano esattamente dove e come inserire le viti, aumentando la precisione e la sicurezza. Non dimentichiamo poi la chirurgia robot-assistita, un’altra frontiera tecnologica che mira a migliorare l’accuratezza.

Ma qual è l’approccio migliore? La Network Meta-Analisi ci illumina

Ok, abbiamo diverse opzioni sul tavolo:

- Fissazione tradizionale a cielo aperto

- Fissazione percutanea (mininvasiva)

- Fissazione assistita da stampa 3D

- Fissazione robot-assistita

Ma quale funziona meglio? Qual è più sicura? Per rispondere a queste domande, abbiamo condotto una network meta-analisi. Che cos’è? È uno strumento statistico potente che permette di confrontare contemporaneamente molti trattamenti diversi, anche se non sono stati direttamente confrontati testa a testa in singoli studi. Abbiamo setacciato i database scientifici (PubMed, EMBASE, Cochrane Library, CNKI) alla ricerca di studi, sia randomizzati che non, che avessero confrontato questi approcci posteriori in pazienti con fratture toracolombari e ASD (AS o DISH).

Abbiamo trovato 20 studi validi, per un totale di 1116 pazienti. Un bel numero per iniziare a trarre qualche conclusione! Abbiamo analizzato diversi parametri: durata dell’intervento, perdita di sangue intraoperatoria, tempo di riposo a letto post-operatorio, durata della degenza ospedaliera, tassi di complicanze, precisione del posizionamento delle viti e vari punteggi di valutazione del dolore e della funzionalità (VAS, JOA, MacNab, angolo di Cobb).

Il verdetto sui tempi e sul sangue perso

I risultati sono stati piuttosto chiari su alcuni fronti. La fissazione percutanea è emersa come la campionessa indiscussa per quanto riguarda:

- Durata dell’intervento: significativamente più breve rispetto a tutti gli altri approcci (tradizionale, 3D e robotico).

- Perdita di sangue intraoperatoria: nettamente inferiore rispetto alle altre tecniche.

Questo ha senso: meno tagli, meno esposizione dei tessuti, meno sanguinamento e procedure più rapide. La stampa 3D si è piazzata seconda per la perdita di sangue, meglio del robot e del tradizionale, probabilmente perché la pianificazione pre-operatoria riduce i tempi morti e le incertezze durante l’intervento.

Riposo a letto e degenza: chi vince?

Anche qui, la fissazione percutanea ha mostrato i suoi muscoli, risultando la migliore nel ridurre:

- Tempo di riposo a letto post-operatorio: i pazienti si alzano prima.

- Durata della degenza ospedaliera: tornano a casa più velocemente rispetto agli approcci tradizionali e robotici.

Questo è un vantaggio enorme per i pazienti, non solo in termini di comfort, ma anche per ridurre il rischio di complicanze legate all’immobilità (come trombosi venosa profonda o problemi polmonari) e per contenere i costi sanitari.

Precisione e complicazioni: un quadro complesso

Quando si parla di precisione nel posizionamento delle viti, la medaglia d’oro va alla stampa 3D. Le guide personalizzate fanno davvero la differenza, superando significativamente l’approccio tradizionale. Curiosamente, non abbiamo trovato differenze significative tra l’approccio tradizionale e quello robot-assistito in termini di precisione, secondo i dati analizzati. La tecnica percutanea si è piazzata in una posizione intermedia. Perché la precisione è così importante? Perché un malposizionamento delle viti può portare a danni neurologici o al fallimento dell’impianto.

Sul fronte delle complicanze, l’approccio tradizionale a cielo aperto è risultato quello con l’incidenza più alta. Infezioni della ferita, problemi polmonari, trombosi venose profonde, anemia, allentamento delle viti… sono rischi concreti in questi pazienti fragili. Le tecniche meno invasive, come la percutanea, e quelle più precise, come la 3D assistita, sembrano offrire maggiori garanzie da questo punto di vista, riducendo il trauma chirurgico e i tempi di immobilizzazione. La stampa 3D, in particolare, ha mostrato ottimi risultati nel minimizzare le complicanze.

Un problema spinoso è l’allentamento dell’impianto (loosening), che può arrivare fino al 15% in questi pazienti, spesso osteoporotici. Oltre all’osteoporosi, anche i ripetuti tentativi di trovare il giusto percorso per la vite durante l’intervento (più comuni nell’approccio tradizionale o in pazienti obesi) possono contribuire. Soluzioni? Viti cannulate con iniezione di cemento osseo (ma occhio al rischio di leakage!) o viti con traiettoria corticale (CBT) che fanno più presa sull’osso compatto. E, ovviamente, evitare sforzi eccessivi dopo l’intervento, soprattutto nei pazienti anziani.

Recupero funzionale: non c’è un solo vincitore

E per quanto riguarda il recupero funzionale e il sollievo dal dolore a medio termine (circa 6 mesi)? Qui la situazione è più sfumata. La fissazione percutanea e quella assistita da stampa 3D hanno mostrato vantaggi alternati a seconda dell’indicatore considerato:

- Punteggio JOA (funzionalità): Leggermente meglio la percutanea.

- Angolo di Cobb (correzione della deformità): La stampa 3D sembra superiore nel ripristinare la curvatura fisiologica.

- Punteggio VAS (dolore): La percutanea sembra offrire un miglior sollievo dal dolore.

- Punteggio MacNab (soddisfazione generale): La stampa 3D ha mostrato i risultati migliori.

Questo suggerisce che entrambe le tecniche hanno punti di forza specifici nel promuovere un buon recupero funzionale.

Quindi, cosa portiamo a casa?

Questa network meta-analisi, la prima nel suo genere su questo specifico argomento, ci dice che la fissazione percutanea offre chiari vantaggi in termini di durata dell’intervento, sanguinamento, tempi di recupero immediato e degenza ospedaliera. È un’ottima opzione che sposa appieno la filosofia mininvasiva.

D’altra parte, la fissazione assistita da stampa 3D brilla per la precisione nel posizionamento delle viti e sembra avere ottimi risultati nel ridurre le complicanze e nel favorire alcuni aspetti del recupero funzionale a medio termine, specialmente nella correzione delle deformità. Il suo vantaggio rispetto al robot, in termini di tempi e sanguinamento, sta nel fatto che gran parte del lavoro (modellazione e design) è fatto *prima* dell’intervento.

L’approccio tradizionale, sebbene ancora necessario in certi casi, paga lo scotto di una maggiore invasività e di un rischio più elevato di complicanze. La tecnologia robotica, pur promettente, sembra non aver ancora dimostrato una superiorità netta nei parametri analizzati in questo contesto specifico, oltre a richiedere investimenti significativi.

Limiti e prospettive future

Dobbiamo essere onesti: il nostro studio ha dei limiti. Il numero di studi inclusi non è enorme e la qualità di alcuni di essi non era ottimale. Servono assolutamente studi più ampi, multicentrici e di alta qualità (soprattutto trial randomizzati controllati) per confermare questi risultati e per analizzare meglio sottogruppi specifici di pazienti.

La conclusione? Non esiste una risposta unica valida per tutti. La scelta dell’approccio chirurgico posteriore deve essere personalizzata in base alle condizioni specifiche del paziente, al tipo di frattura, all’esperienza del chirurgo e alle risorse disponibili. Dobbiamo conoscere a fondo i vantaggi e gli svantaggi di ogni tecnica per offrire il trattamento migliore possibile. La ricerca continua, e sono sicuro che vedremo ulteriori miglioramenti e affinamenti di queste tecniche nel prossimo futuro!

Spero che questa panoramica vi sia stata utile. Alla prossima!

Fonte: Springer