CHOP: La Chemioterapia che Salva dal Linfoma ma Sfida il Cuore

Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi in un viaggio un po’ delicato ma fondamentale nel mondo dell’oncologia e della cardiologia. Parleremo di una terapia molto comune ed efficace contro certi tipi di cancro, il linfoma non-Hodgkin (NHL), ma che, come un’arma a doppio taglio, può presentare delle sfide per il nostro organo più prezioso: il cuore. Sto parlando del regime chemioterapico CHOP (ciclofosfamide, doxorubicina, vincristina e prednisone/prednisolone).

Il Dilemma della CHOP: Efficacia vs. Rischio Cardiaco

Il linfoma non-Hodgkin è una bestia piuttosto imprevedibile, un tumore del sistema linfatico che può diffondersi un po’ ovunque. Pensate che nel mondo, è tra i primi 11 tumori più diagnosticati e causa di morte per cancro. In Italia, come in Indonesia dove è stato condotto lo studio di cui vi parlerò, rappresenta una sfida sanitaria non da poco.

Per combattere le forme aggressive di NHL, la chemioterapia CHOP è spesso considerata il “gold standard”. Funziona bene, migliora la sopravvivenza, ma c’è un “ma”. Questo “ma” si chiama cardiotossicità indotta da chemioterapia (CDIC). In pratica, alcuni farmaci che usiamo per sconfiggere il cancro possono danneggiare il cuore, portando a problemi come insufficienza cardiaca o disfunzione del ventricolo sinistro (la “pompa” principale del nostro cuore).

Il principale indiziato in questo regime è la doxorubicina, un farmaco della famiglia delle antracicline. È molto potente contro il tumore, ma può essere tossica per le cellule del muscolo cardiaco, specialmente quando si superano certe dosi cumulative. Le linee guida europee, infatti, raccomandano controlli specifici (elettrocardiogramma, ecocardiogramma, esami del sangue per troponina e peptidi natriuretici) per chi riceve dosi cumulative di antracicline pari o superiori a 250 mg/m².

Uno Sguardo da Vicino: Lo Studio di Surabaya

Proprio su questo aspetto si è concentrato uno studio prospettico molto interessante condotto all’Ospedale Generale Regionale Dr. Soetomo di Surabaya, tra giugno e ottobre 2023. Immaginate un gruppo di ricercatori che segue da vicino 32 pazienti con NHL, di età compresa tra 18 e 60 anni, trattati con il regime CHOP e che avevano ricevuto una dose cumulativa di doxorubicina di almeno 250 mg/m².

L’obiettivo? Capire esattamente cosa succede al cuore di queste persone. Hanno misurato diversi parametri prima e dopo (circa 3 mesi dopo) la chemioterapia, concentrandosi su:

- La frazione di eiezione ventricolare sinistra (LVEF): in parole povere, quanto bene il ventricolo sinistro pompa il sangue ad ogni battito. Un valore normale è ≥ 50%.

- Lo Strain Longitudinale Globale (GLS): una misura più sofisticata e sensibile della contrattilità del muscolo cardiaco. Valori più negativi indicano una funzione migliore.

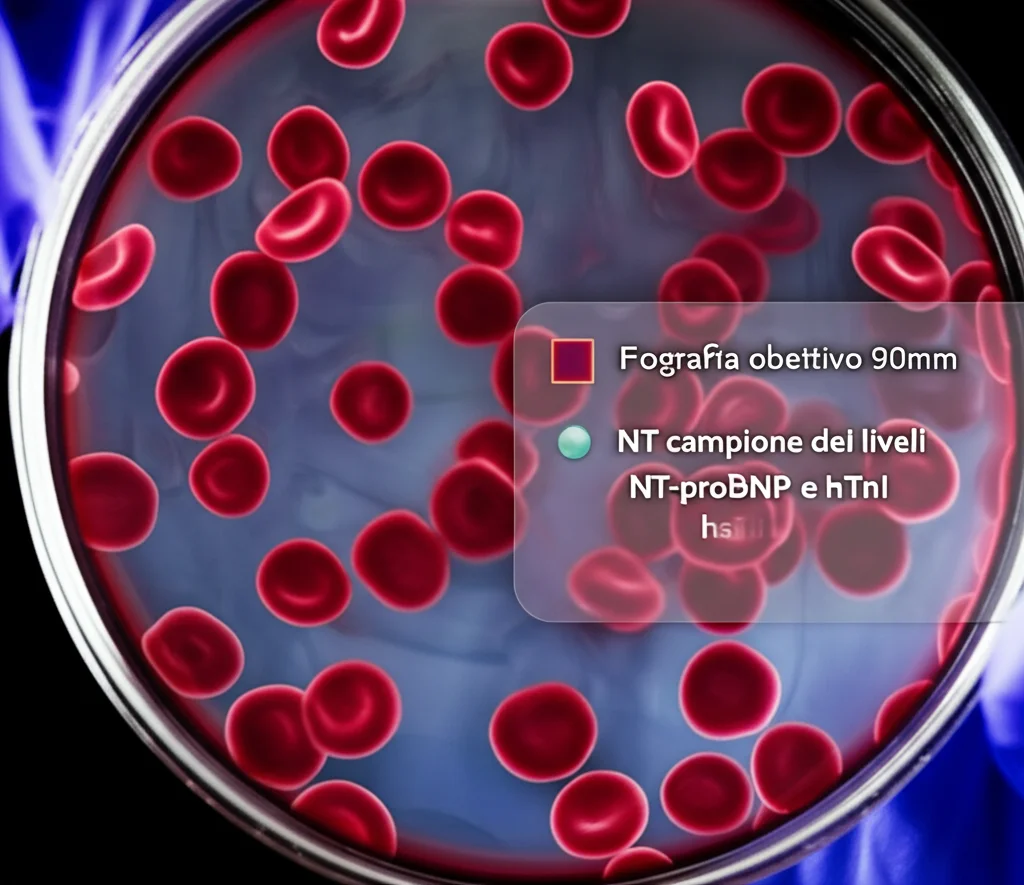

- Biomarcatori cardiaci nel sangue: Troponina I ad alta sensibilità (hsTnI) e NT-proBNP. Questi sono come dei “segnali di allarme” che il cuore rilascia quando è sotto stress o subisce un danno.

- Eventuali nuove anomalie strutturali visibili all’ecocardiogramma (problemi alle valvole, dimensioni delle camere cardiache, ecc.).

Era importante escludere pazienti con problemi cardiaci preesistenti, diabete, obesità grave o linfoma che coinvolgesse direttamente il torace, per essere sicuri che i cambiamenti osservati fossero legati alla chemio.

Cosa Hanno Scoperto? Segnali d’Allarme Subclinici

I risultati sono stati piuttosto chiari e, devo dire, fanno riflettere. Dopo una media di cinque cicli di chemio (con una dose cumulativa media di doxorubicina di 275 mg/m²), si sono osservate differenze significative in *tutti* i parametri misurati:

- LVEF ridotta: In media, la frazione di eiezione è diminuita del 3.5% (p4% è già considerata predittiva.

- GLS peggiorato: Lo strain longitudinale globale è diminuito (cioè, il valore è diventato meno negativo) in media del 9.8% (p<0.001), passando a un valore medio di -16.53%. Questo si avvicina al limite inferiore della norma (-18%) e suggerisce un inizio di disfunzione miocardica, anche quando l'LVEF sembra ancora buona. Il GLS è come una lente d'ingrandimento che ci permette di vedere problemi sottili prima che diventino evidenti con le misure tradizionali.

- Biomarcatori aumentati: I livelli di hsTnI sono aumentati significativamente (p<0.001), con quasi il 30% dei pazienti che superava i limiti normali dopo la chemio. Questo indica un danno, seppur subclinico (senza sintomi), alle cellule cardiache. Anche i livelli di NT-proBNP sono schizzati alle stelle (p<0.001), con oltre il 40% dei pazienti sopra la norma, segnalando uno stress cardiaco aumentato.

- Anomalie strutturali: Sono state osservate nuove o peggiorate lievi anomalie valvolari (soprattutto rigurgiti mitralici e tricuspidali) nel 18.75% dei pazienti e lievi alterazioni delle dimensioni cardiache o versamento pericardico minimo in alcuni casi.

È interessante notare che, sebbene non ci fosse una correlazione forte tra età e calo di LVEF o aumento di NT-proBNP, l’aumento della troponina (hsTnI) era più marcato nei pazienti sopra i 50 anni (p=0.045). Inoltre, il peggioramento del GLS sembrava essere più pronunciato nelle donne (p=0.026), un dato che merita ulteriori approfondimenti.

Perché Questi Risultati Sono Così Importanti? Il Potere della Diagnosi Precoce

Quello che questo studio ci dice, in sostanza, è che la chemioterapia CHOP, pur essendo vitale per molti pazienti con NHL, comporta un rischio concreto di danno cardiaco “silenzioso”, che inizia a manifestarsi a livello subclinico ben prima che compaiano sintomi evidenti come affanno o gonfiore.

La doxorubicina agisce danneggiando direttamente le cellule muscolari e i piccoli vasi sanguigni del cuore, e l’effetto è cumulativo. Aspettare che l’LVEF scenda sotto il 50% o che compaiano sintomi potrebbe essere troppo tardi per intervenire efficacemente.

Ecco perché strumenti più sensibili come il GLS e i biomarcatori come NT-proBNP e hsTnI sono così preziosi. Ci permettono di “sentire il polso” del cuore in modo molto più fine e di identificare i pazienti a rischio molto precocemente, già durante o subito dopo la terapia oncologica.

Identificare una disfunzione subclinica (ad esempio, un calo significativo del GLS >15% o un aumento persistente dei biomarcatori) apre la porta a interventi cardioprotettivi tempestivi. Questi possono includere farmaci specifici che aiutano a proteggere il cuore o a gestire meglio la pressione sanguigna, o un monitoraggio più stretto. L’obiettivo è prevenire l’evoluzione verso un’insufficienza cardiaca conclamata, migliorando non solo la sopravvivenza ma anche la qualità della vita dei pazienti guariti dal cancro.

Limiti e Prospettive Future

Come ogni ricerca, anche questo studio ha i suoi limiti. È stato condotto in un unico centro, quindi i risultati andrebbero confermati su popolazioni più ampie e diverse. Non è stato possibile isolare perfettamente l’effetto della doxorubicina da quello degli altri farmaci del CHOP. Il follow-up di 3 mesi è relativamente breve e non ci dice se i cambiamenti osservati siano permanenti o reversibili. Infine, aspetti tecnici come la sensibilità minima degli strumenti di laboratorio o possibili ritardi nella conservazione dei campioni potrebbero aver influito marginalmente.

Nonostante ciò, il messaggio è forte e chiaro: il monitoraggio cardiaco nei pazienti che ricevono CHOP con dosi cumulative significative di doxorubicina è essenziale. L’uso combinato di ecocardiografia avanzata (con valutazione del GLS) e biomarcatori (NT-proBNP e hsTnI) sembra essere la strategia migliore per una sorveglianza efficace e personalizzata, specialmente nei pazienti più anziani.

In Conclusione: Un Equilibrio Delicato

La lotta contro il cancro è complessa e spesso richiede terapie potenti che possono avere effetti collaterali importanti. La cardiotossicità da chemioterapia è uno di questi. Studi come quello di Surabaya ci aiutano a capire meglio questi rischi e, soprattutto, a sviluppare strategie per prevenirli o gestirli al meglio.

La chiave è la consapevolezza e il monitoraggio proattivo. Sapere che il regime CHOP può sfidare il cuore, soprattutto con dosi cumulative di doxorubicina ≥ 250 mg/m² e in pazienti sopra i 50 anni, ci spinge a utilizzare gli strumenti diagnostici più sensibili a nostra disposizione per cogliere i primissimi segnali di allarme. In questo modo, possiamo continuare a sfruttare l’efficacia di queste terapie salvavita, proteggendo al contempo la salute cardiovascolare a lungo termine dei nostri pazienti. Un equilibrio delicato, ma sempre più raggiungibile grazie alla ricerca.

Fonte: Springer