Spiare nel Cervello dei Topi: Un Viaggio Multimodale con Calcio e Risonanza Magnetica

Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante nel cuore della neuroscienza, un campo dove le differenze individuali stanno diventando sempre più cruciali. Pensateci: capire perché il cervello di una persona risponde in un certo modo a una terapia, o perché sviluppa una certa condizione neurologica, potrebbe rivoluzionare la medicina personalizzata. Per anni, la risonanza magnetica funzionale (fMRI), quella che misura il famoso segnale BOLD (Blood-Oxygen-Level-Dependent), è stata la nostra finestra principale sul cervello in azione. Ci ha permesso di scoprire che la “connettività funzionale” – come diverse aree del cervello comunicano tra loro – ha delle caratteristiche uniche, quasi un’impronta digitale cerebrale, che permette di distinguere una persona dall’altra.

Questa idea del “connettoma” individuale ha acceso grandi speranze: potremmo usare queste “impronte” cerebrali per guidare cure su misura per malattie neurologiche complesse? Purtroppo, nonostante l’entusiasmo, siamo ancora lontani dall’usare queste tecniche in clinica. Perché? Beh, il segnale BOLD dell’fMRI è un po’ un “riassunto”: ha una risoluzione spaziale e temporale non altissima e non ci dice esattamente *quali* tipi di cellule stanno lavorando. È un po’ come sentire il brusio di una folla senza distinguere le singole voci. È chiaro che abbiamo bisogno di qualcosa di più.

La Sfida: Capire Davvero Cosa Misura l’fMRI

Qui entrano in gioco i modelli animali, come i nostri amici topi. Lavorare con loro ci permette di usare tecniche più invasive, impensabili sugli umani, per ottenere misure complementari dell’attività cerebrale. Possiamo combinare l’fMRI con altre modalità che ci danno dettagli più fini. Sorprendentemente, però, pochi studi sugli animali si sono concentrati sulle differenze *individuali*. Di solito, si guarda alla media del gruppo, ignorando quella variabilità che è così evidente nelle condizioni umane che cerchiamo di modellare.

Ma un lavoro pionieristico del 2020 (Bergmann et al.) ha mostrato che anche i topi di laboratorio, pur essendo geneticamente molto simili, sono “identificabili” usando lo stesso approccio basato sul connettoma fMRI usato per gli umani. Questa è stata la scintilla! Ci siamo chiesti: possiamo andare oltre? Possiamo usare tecniche più specifiche per capire meglio queste differenze individuali?

Il Nostro Approccio: Due Tecniche Sono Meglio di Una

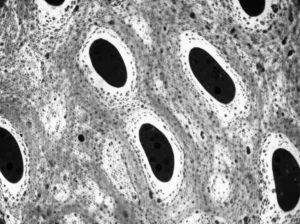

Ed eccoci al cuore del nostro lavoro. Abbiamo utilizzato un sistema davvero speciale che ci permette di fare due cose *contemporaneamente* nello stesso topo: l’fMRI BOLD e l’imaging del calcio a campo ampio (wide-field calcium imaging, WF-Ca2+). L’imaging del calcio è fantastico perché usa indicatori fluorescenti (come il GCaMP) che si “accendono” quando i neuroni (o altre cellule) sono attivi. E la cosa ancora più bella è che possiamo mirare a tipi specifici di cellule! Nel nostro studio, avevamo cinque gruppi di topi transgenici, ognuno esprimeva il GCaMP in un tipo cellulare diverso:

- Neuroni eccitatori (li chiamiamo “SLC”)

- Cellule gliali (GLIA)

- Interneuroni inibitori che esprimono parvalbumina (PV)

- Interneuroni inibitori che esprimono somatostatina (SOM)

- Interneuroni inibitori che esprimono il polipeptide intestinale vasoattivo (VIP)

Abbiamo sottoposto 45 di questi topi a tre sessioni di imaging (a distanza di circa una settimana l’una dall’altra) mentre erano sotto una leggera anestesia (isoflurano a basso dosaggio – torneremo sull’anestesia più tardi). L’obiettivo? Esplorare l’identificazione basata sul connettoma usando questi dati multimodali unici e vedere se c’era una convergenza tra le due tecniche. Pensateci: è la prima volta che si applica questo framework di identificazione usando dati multimodali acquisiti *simultaneamente*.

Risultati Sorprendenti: I Topi Hanno la Loro “Firma” Cerebrale, in Entrambe le Modalità!

La prima grande notizia: l’identificazione basata sul connettoma funziona sia con l’fMRI che con l’imaging del calcio! Siamo riusciti a identificare correttamente i singoli topi dalle loro “impronte” cerebrali in entrambe le modalità, con tassi significativamente superiori al caso. Questo è importante perché conferma che l’identificazione non è solo “rumore” nei dati, ma riflette probabilmente l’attività cellulare sottostante.

Come ci aspettavamo, data la sua maggiore risoluzione e specificità, l’imaging del calcio (WF-Ca2+) ha generalmente ottenuto tassi di identificazione più alti rispetto all’fMRI. Abbiamo anche analizzato diverse bande di frequenza per il segnale del calcio (una lenta, 0.008–0.2 Hz, simile all’fMRI, e una veloce, 0.4–4 Hz) e abbiamo scoperto che la banda veloce (WF-Ca2+ Fast) era particolarmente efficace nell’identificare i singoli topi.

Un altro aspetto affascinante: bastavano relativamente poche aree cerebrali (nodi del connettoma) per raggiungere tassi di identificazione significativi. Sia per l’fMRI che per il calcio, già con 5 nodi scelti a caso si superava il livello del caso, e le prestazioni raggiungevano un plateau considerando circa metà delle aree corticali disponibili. Questo è simile a quanto visto negli umani, dove non serve l’intero cervello per riconoscere un individuo.

Non Solo Individui, Ma Anche Gruppi: Il Potere dell’Imaging Ottico

Grazie alla struttura del nostro set di dati (con i 5 gruppi cellulari), abbiamo potuto fare un passo ulteriore: siamo riusciti a identificare a quale *gruppo* apparteneva un topo (basato sul tipo di cellula che esprimeva GCaMP) usando il suo connettoma. Anche qui, entrambe le modalità hanno funzionato, ma l’imaging del calcio ha brillato! I tassi di identificazione del gruppo erano molto più alti con WF-Ca2+, evidenziando come questa tecnica possa davvero catturare differenze nella struttura di rete legate a specifici tipi cellulari, anche a livello “mesoscopico” (cioè non guardando i singoli neuroni, ma l’attività su aree più ampie).

Analizzando le differenze tra i connettomi medi dei vari gruppi, abbiamo notato pattern distinti, specialmente nei dati del calcio. Ad esempio, le cellule gliali (GLIA) mostravano una connettività funzionale mediamente più forte rispetto ai neuroni. Tra i sottotipi di interneuroni, c’erano differenze significative (ad esempio, VIP mostrava connettività più bassa di PV). Anche l’fMRI ha mostrato alcune differenze tra i gruppi, sebbene più sottili, suggerendo che forse ci sono caratteristiche legate al tipo cellulare che influenzano indirettamente anche il segnale BOLD.

Modalità Complementari: Un Dialogo Difficile tra Calcio e fMRI

Una delle domande più intriganti era: possiamo usare il connettoma di una modalità (es. calcio) per identificare lo stesso topo nei dati dell’altra modalità (es. fMRI)? Qui le cose si sono fatte interessanti. Usando un approccio diretto “winner-take-all” (il connettoma più simile vince), l’identificazione inter-modale *non* ha funzionato sopra il livello del caso. A prima vista, potrebbe sembrare deludente, ma in realtà sottolinea quanto siano *complementari* queste due tecniche. Ognuna cattura aspetti diversi dell’attività cerebrale. L’fMRI BOLD è un segnale più indiretto e lento, legato al flusso sanguigno e all’ossigenazione, mentre l’imaging del calcio è più vicino all’attività neuronale diretta (o gliale, a seconda del target).

Abbiamo approfondito ulteriormente analizzando quali “connessioni” (edges) nel connettoma fossero più *consistenti* (simili tra sessioni nello stesso topo) e quali avessero il maggior *potere differenziale* (più diverse tra topi diversi). Abbiamo scoperto che le connessioni più consistenti erano spesso conservate *tra* le modalità (calcio e fMRI), mentre quelle con il maggior potere differenziale (utili per l’identificazione) tendevano a *non* essere condivise tra le modalità. Questo rafforza l’idea che calcio e fMRI offrono finestre diverse, seppur parzialmente sovrapposte, sull’attività cerebrale individuale.

Network Cerebrali: I Topi Sono Diversi dagli Umani?

Negli studi sull’uomo, si è visto che alcune reti cerebrali “canoniche” (come la Default Mode Network o le reti fronto-parietali) sono particolarmente importanti per l’identificazione individuale. Ci siamo chiesti se fosse lo stesso nei topi. Abbiamo analizzato diverse reti definite nell’atlante del cervello di topo. I risultati sono stati misti.

Nei dati di imaging del calcio, nessuna rete canonica sembrava particolarmente “brava” nell’identificare i topi o i gruppi, anzi, alcune addirittura performavano peggio di selezioni casuali di nodi. Nei dati fMRI, invece, abbiamo visto qualche parallelo con gli umani, ma in modo molto più debole. La rete corticale laterale (un po’ l’equivalente della rete fronto-parietale umana) e la rete somatosensoriale sembravano leggermente migliori nell’identificare i singoli topi (quando si considerava l’intero cervello), mentre le reti sottocorticali e del tronco encefalico andavano peggio. Tuttavia, questo effetto spariva se consideravamo solo la corteccia (la parte visibile con l’imaging del calcio).

Cosa significa? Forse le reti funzionali nei topi sono meno definite o giocano un ruolo diverso rispetto agli umani, specialmente per quanto riguarda le funzioni cognitive superiori che si pensa guidino le differenze individuali nell’uomo. Oppure, le connessioni con le aree più profonde del cervello, non visibili con la nostra tecnica WF-Ca2+, sono importanti.

Chi Viene Confuso Con Chi? Analisi degli Errori di Identificazione

Per capire ancora meglio le differenze tra gruppi, abbiamo analizzato non solo le identificazioni corrette, ma anche quelle *errate*. Quando un topo veniva identificato erroneamente, a quale altro topo (o gruppo) assomigliava di più il suo connettoma? Questa analisi, specialmente con i dati del calcio, ha rivelato pattern affascinanti che sembrano riflettere le relazioni tra i tipi cellulari a livello di microcircuiti.

- I topi GLIA erano facilmente distinguibili dai topi PV e SLC (neuroni eccitatori), ma venivano più spesso confusi (anche se raramente) con SOM e VIP.

- I topi PV e SLC erano abbastanza simili tra loro e venivano spesso confusi l’uno con l’altro.

- I topi SOM e VIP (altri due tipi di interneuroni) erano anch’essi simili tra loro, ma diversi da SLC.

Questi pattern erano molto chiari nei dati del calcio. Curiosamente, alcune di queste tendenze (come SLC che era il gruppo più facilmente identificabile e VIP il meno) si vedevano, seppur molto più debolmente, anche nei dati fMRI. Questo potrebbe suggerire differenze sottili tra i gruppi (magari nella sensibilità all’anestesia?) che influenzano entrambe le modalità, ma la nettezza dei pattern nel calcio indica che stiamo davvero vedendo firme di connettività legate al tipo cellulare.

Limiti e Prospettive Future: La Strada è Ancora Lunga (Ma Promettente!)

Come ogni studio, anche il nostro ha dei limiti. I tassi di identificazione che abbiamo ottenuto nei topi con l’fMRI erano più bassi rispetto a quelli riportati da Bergmann et al. (e molto più bassi di quelli umani). Perché? Due fattori principali:

- Anestesia: I nostri topi erano leggermente anestetizzati, mentre quelli di Bergmann erano svegli. L’anestesia può influenzare l’attività cerebrale e probabilmente ha ridotto i nostri tassi di ID. Futuri studi su topi svegli (anche se tecnicamente più complessi) saranno importanti.

- Dimensione del Campione: Noi avevamo 45 topi, Bergmann ne aveva 16. Paradossalmente, campioni più piccoli tendono a dare tassi di ID più alti (è più facile distinguere tra pochi individui). Abbiamo confermato che riducendo il nostro campione a 15 topi, i tassi di ID aumentavano, avvicinandosi a quelli di Bergmann.

Inoltre, la nostra analisi delle reti canoniche ha dato risultati contrastanti, suggerendo che forse le definizioni attuali delle reti nel topo non sono ottimali per catturare le differenze individuali, o che queste differenze risiedono altrove.

Nonostante questi limiti, il nostro lavoro apre strade entusiasmanti. Abbiamo dimostrato che l’identificazione basata sul connettoma è possibile con modalità diverse dall’fMRI e che l’imaging multimodale simultaneo è uno strumento potente per studiare le basi cellulari della connettività funzionale. L’incapacità di identificare facilmente i topi *tra* modalità non è un fallimento, ma un’indicazione della ricchezza e della complementarità delle informazioni che possiamo ottenere.

Guardando avanti, studiare le differenze individuali nei modelli animali, specialmente con approcci multimodali, potrebbe essere fondamentale per capire la variabilità che vediamo nelle malattie umane, come quelle psichiatriche, dove l’eterogeneità è la norma. Combinare queste tecniche avanzate di imaging con la possibilità di manipolare geneticamente o farmacologicamente i circuiti nei topi ci offre un potenziale enorme per svelare i meccanismi alla base delle funzioni (e disfunzioni) cerebrali individuali.

In conclusione, anche se la ricerca sugli animali spesso punta a ridurre la variabilità, abbracciare e studiare le differenze inter- e intra-soggetto con strumenti sofisticati come l’imaging multimodale può davvero spingere la neuroscienza verso una comprensione più profonda e, speriamo, verso una medicina più personalizzata. È un campo in rapida evoluzione, e non vedo l’ora di vedere cosa scopriremo dopo!

Fonte: Springer