Scatto vs Resistenza: Come l’Allenamento Modella il Cervello a Riposo

Ciao a tutti! Avete mai pensato a come discipline sportive apparentemente agli antipodi, come uno scatto fulmineo sui 100 metri e una maratona estenuante, possano influenzare non solo i nostri muscoli ma anche il nostro cervello? Beh, preparatevi, perché oggi ci addentriamo in un territorio affascinante: quello della connettività funzionale cerebrale a riposo in velocisti e corridori di resistenza. E lo facciamo grazie a una tecnologia pazzesca chiamata fNIRS.

Ma cos’è questa Connettività Funzionale?

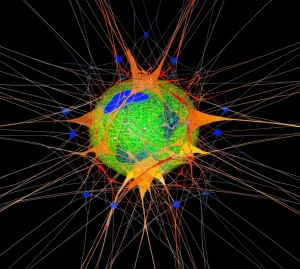

Immaginate il cervello come una metropoli trafficatissima, con diverse aree (quartieri) che devono comunicare costantemente tra loro per far funzionare tutto. La connettività funzionale a riposo (RSFC) misura proprio quanto bene queste aree “chiacchierano” tra loro quando non stiamo facendo nulla di specifico, quando siamo, appunto, a riposo. Non è un vero riposo, intendiamoci: il cervello lavora sempre! Questa “attività spontanea” ci dice molto su come il cervello è organizzato e quanto efficientemente integra le informazioni. Una maggiore forza di connessione significa, in genere, un flusso di informazioni più efficiente e una migliore collaborazione tra le regioni cerebrali.

Perché Confrontare Velocisti e Maratoneti?

Qui le cose si fanno interessanti. L’allenamento aerobico (come la corsa di resistenza) e quello anaerobico (come lo sprint) sollecitano il corpo in modi completamente diversi, sia a livello muscolare che metabolico. Ma che impatto hanno sul sistema nervoso centrale? L’ipotesi di partenza di questo studio era intrigante: forse l’allenamento anaerobico, che richiede decisioni rapide e controllo cognitivo elevato, potenzia le connessioni nella corteccia prefrontale (PFC), il nostro centro di comando per le funzioni cognitive superiori. Al contrario, l’allenamento aerobico, che migliora fattori come il BDNF (una sorta di “fertilizzante” per i neuroni), potrebbe rafforzare le connessioni nella corteccia motoria primaria (M1), cruciale per il controllo dei movimenti.

Entra in Scena la fNIRS

Per sbirciare dentro la testa di questi atleti (13 velocisti e 12 corridori di resistenza, tutti maschi e di alto livello) senza essere invasivi, abbiamo usato la spettroscopia funzionale nel vicino infrarosso (fNIRS). È una tecnica fantastica: portatile, silenziosa e relativamente economica. Funziona indossando una sorta di “caschetto” con sensori che emettono e rilevano luce nel vicino infrarosso. Questa luce attraversa il cuoio capelluto e il cranio, e misurando come viene assorbita, possiamo capire le variazioni di concentrazione di ossiemoglobina (HbO2) – il sangue ricco di ossigeno – e deossiemoglobina (HbR) – il sangue che ha ceduto ossigeno. La somma delle due (HbT) ci dà un quadro completo dell’afflusso sanguigno. In pratica, vediamo quali aree del cervello si attivano di più misurando dove arriva più sangue ossigenato. Lo studio si è concentrato proprio sulla PFC e sulla M1 durante lo stato di riposo.

I Risultati: Cervelli Diversi per Sport Diversi

E qui viene il bello! Analizzando i dati fNIRS, sono emerse differenze significative, soprattutto guardando l’HbO2:

- Velocisti (Gruppo Anaerobico): Hanno mostrato una forza di connessione funzionale generalmente superiore in tutto il cervello rispetto ai corridori di resistenza. Nello specifico:

- Connettività più forte all’interno della corteccia prefrontale sinistra (PFC-L) e destra (PFC-R).

- Connettività più forte tra la corteccia prefrontale sinistra e destra (PFC-L-PFC-R).

- Corridori di Resistenza (Gruppo Aerobico): Hanno mostrato una forza di connessione funzionale più forte in aree specifiche:

- Connettività più forte all’interno della corteccia motoria primaria destra (M1-R).

- Connettività più forte tra la corteccia motoria primaria destra e sinistra (M1-R-M1-L).

Anche i dati relativi all’HbT (emoglobina totale) hanno confermato una maggiore connettività nella M1-R e tra M1-R e M1-L per il gruppo aerobico, e una maggiore connettività nella PFC-R per il gruppo anaerobico. I dati sull’HbR, invece, non hanno mostrato differenze statisticamente significative tra i gruppi nelle aree di interesse.

Ma Perché Queste Differenze? Esploriamo le Cause

Questi risultati supportano l’ipotesi iniziale: tipi diversi di allenamento prolungato sembrano “scolpire” la connettività cerebrale in modi diversi, un fenomeno chiamato neuroplasticità.

Perché la PFC è più “connessa” nei velocisti?

Lo sprint richiede decisioni fulminee, un’enorme concentrazione e un controllo cognitivo impeccabile per sincronizzare il sistema neuromuscolare. L’allenamento anaerobico ad alta intensità e ripetizione potrebbe potenziare queste funzioni prefrontali. Inoltre, fattori come:

- L’acido lattico prodotto durante lo sforzo anaerobico, che stimola il rilascio di fattori di crescita vascolare (VEGF), aumentando la densità capillare nel cervello.

- Il lattato che facilita la neurogenesi nell’ippocampo, area cruciale per le funzioni cognitive supportate dalla PFC.

- Possibili alterazioni morfologiche, come un aumento del volume della materia grigia nei gangli della base (importanti per il controllo motorio e collegati alla PFC).

- L’allenamento di resistenza (resistance training), spesso parte integrante della preparazione dei velocisti, che ha dimostrato di migliorare memoria di lavoro e funzioni esecutive, forse aumentando ormoni come BDNF, irisina e IGF-1.

Perché la M1 è più “connessa” nei corridori di resistenza?

La corsa di resistenza è l’epitome del movimento volontario prolungato, pianificato e controllato dalla corteccia motoria. L’allenamento aerobico sembra ottimizzare quest’area attraverso:

- L’aumento dei livelli di BDNF, fondamentale per la plasticità sinaptica, la regolazione dei neurotrasmettitori e il rimodellamento neuronale.

- Alterazioni strutturali: studi precedenti hanno mostrato un aumento del volume della materia grigia e dell’area corticale nel giro precentrale sinistro (parte della M1) nei corridori di resistenza.

- Miglioramento della vascolarizzazione: l’esercizio aerobico può aumentare la neoangiogenesi (formazione di nuovi vasi sanguigni) e il diametro dei capillari nella corteccia motoria.

- La teoria dell'”ipofrontalità transitoria” suggerisce che durante l’esercizio prolungato, il cervello ridistribuisce le risorse metaboliche, potenziando le aree motorie a scapito di altre (come quelle prefrontali non direttamente coinvolte nello sforzo).

Cosa Ci Portiamo a Casa? Implicazioni Pratiche

Questi risultati non sono solo affascinanti, ma hanno anche implicazioni concrete:

- Allenamento Sportivo: Capire come diverse modalità di esercizio influenzano il cervello potrebbe aiutare a personalizzare i programmi di allenamento. Ad esempio, si potrebbe modulare il rapporto tra allenamento aerobico e anaerobico per ottimizzare sia le prestazioni motorie che quelle cognitive in base alle esigenze specifiche di uno sport.

- Riabilitazione Clinica: Le scoperte suggeriscono che l’esercizio aerobico potrebbe essere particolarmente utile per facilitare il recupero della funzione delle aree motorie (ad esempio, dopo un ictus). D’altra parte, l’esercizio anaerobico potrebbe essere impiegato per migliorare la connettività prefrontale, potenziando le funzioni esecutive e la regolazione emotiva in pazienti con disturbi cognitivi o emotivi.

Limiti e Prospettive Future

Ovviamente, come ogni studio, anche questo ha i suoi limiti. Il campione era relativamente piccolo e composto solo da atleti maschi, il che potrebbe limitare la generalizzabilità dei risultati. Inoltre, fattori legati allo stile di vita a lungo termine (dieta, condizioni di vita) potrebbero aver influenzato i risultati. Tuttavia, lo studio offre spunti innovativi sui cambiamenti neurovascolari indotti dall’esercizio e dimostra l’utilità della fNIRS in questo campo. Ricerche future dovrebbero confermare questi risultati con campioni più ampi e diversificati (includendo donne, diverse fasce d’età e altri sport).

In conclusione, sembra proprio che l’allenamento specifico, sia esso uno sprint esplosivo o una corsa di resistenza prolungata, lasci un’impronta unica sulla mappa delle connessioni del nostro cervello, anche quando siamo a riposo. Una dimostrazione incredibile di quanto il nostro cervello sia plastico e adattabile agli stimoli che riceve!

Fonte: Springer