Alzheimer e Corpi di Lewy: Il Cervello ‘Respira’ Normalmente? Una Sorpresa Metabolica

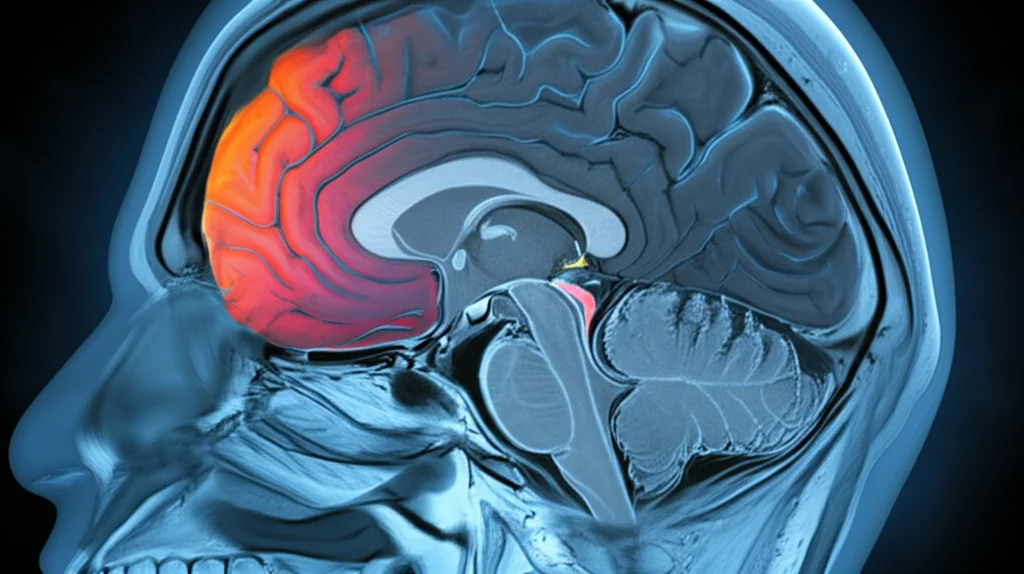

Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di qualcosa che mi ha davvero incuriosito nel campo delle neuroscienze e delle malattie neurodegenerative come l’Alzheimer (AD) e la Demenza a Corpi di Lewy (DLB). Sappiamo da tempo, grazie a tecniche come la PET con [18F]FDG, che il cervello di chi soffre di queste patologie mostra un metabolismo ridotto, una sorta di “rallentamento” nell’uso del glucosio. È un fenomeno chiamato ipometabolismo.

La grande domanda: Manca ossigeno al cervello?

Una delle ipotesi più gettonate per spiegare questo ipometabolismo è che ci sia un problema a monte: una riduzione del flusso sanguigno cerebrale (CBF). L’idea è che se arriva meno sangue, arriva anche meno ossigeno, creando uno stato di lieve ma cronica ipossia tissutale (mancanza di ossigeno nei tessuti). Questo, a sua volta, costringerebbe il cervello a lavorare “in riserva”, riducendo il suo consumo di ossigeno (il cosiddetto CMRO2) e, come meccanismo di compensazione o segnale di stress, aumentando la produzione di lattato.

Pensateci: il cervello è un organo affamatissimo di energia e ossigeno. Se questi mancano, è logico pensare che qualcosa vada storto. Disfunzioni vascolari, capillari che non funzionano a dovere, magari a causa dell’arteriosclerosi o dell’irrigidimento delle arterie, potrebbero essere i colpevoli che impediscono un’adeguata consegna di “carburante” [5,6]. In effetti, studi precedenti hanno mostrato un flusso sanguigno regionale (rCBF) ridotto in aree chiave colpite da AD e DLB [7,8]. Addirittura, una teoria recente suggerisce che il problema non sia solo *quanto* sangue arriva, ma *come* arriva: una distribuzione non uniforme e tempi di transito variabili nei capillari potrebbero creare zone di ipossia anche con un flusso globale apparentemente sufficiente [9]. L’ipossia, poi, potrebbe innescare una cascata di eventi negativi: ulteriore riduzione del metabolismo, difficoltà a eliminare le proteine tossiche come la beta-amiloide, infiammazione, stress ossidativo… un bel pasticcio [10,11,12].

Cosa dicevano gli studi precedenti? Un quadro confuso

Finora, però, gli studi che hanno provato a misurare direttamente il consumo di ossigeno (CMRO2) e i livelli di lattato nel cervello di pazienti AD o DLB hanno dato risultati contrastanti. Alcuni hanno trovato un CMRO2 ridotto [13,14], altri no [15,16,17]. Le differenze potrebbero dipendere dalle metodologie usate, ad esempio da come si tiene conto dell’atrofia cerebrale (la perdita di volume del cervello). Per il lattato, misurato con la spettroscopia a risonanza magnetica (MRS), alcuni studi hanno riportato livelli più alti nei pazienti AD [18,19]. Altri, analizzando il liquido cerebrospinale (CSF), hanno trovato livelli più bassi [20] o nessuna differenza [21]. C’è da dire che il lattato nel CSF potrebbe non riflettere fedelmente quello che succede *dentro* il tessuto cerebrale, perché può essere smaltito in vari modi [22].

La nostra indagine: Mettiamo insieme i pezzi

Di fronte a questo quadro incerto, abbiamo deciso di condurre uno studio esplorativo per cercare di fare un po’ di chiarezza. L’obiettivo era ambizioso: misurare *contemporaneamente* il flusso sanguigno (CBF), il consumo di ossigeno (CMRO2) e la concentrazione di lattato nel cervello, usando tecniche di risonanza magnetica (MRI) e spettroscopia (MRS). Perché insieme? Perché il lattato è molto sensibile alla mancanza di ossigeno [23], quindi misurarlo insieme a CMRO2 e CBF ci avrebbe dato un quadro più completo per capire se c’era davvero ipossia.

Abbiamo coinvolto 24 pazienti con Alzheimer, 10 con Demenza a Corpi di Lewy (tutti con demenza da lieve a moderata) e 15 controlli sani (HC). Ci siamo concentrati su una regione cerebrale specifica, il precuneo, perché è un nodo cruciale di una rete importante (il default mode network) [25], mostra segni precoci di malattia [26] e spesso presenta ipometabolismo [27]. Per capire se eventuali cambiamenti fossero specifici, abbiamo misurato il lattato anche nel lobo occipitale, un’area che tende a mostrare ipometabolismo presto nella DLB [28] ma non nell’AD amnesico.

Inoltre, con la MRS abbiamo misurato anche l’N-acetilaspartato (NAA), un marcatore della densità e della funzionalità dei neuroni [24], che spesso risulta diminuito nell’AD. Questo ci avrebbe dato un’idea della perdita neuronale. Infine, abbiamo valutato anche le iperintensità della sostanza bianca (WMHs), visibili alla MRI come piccole “lesioni”, per vedere se ci fosse un legame con il flusso sanguigno globale, un possibile indicatore di carico vascolare.

La nostra ipotesi di partenza era chiara: ci aspettavamo di trovare lattato più alto e CMRO2 più basso nei pazienti (sia AD che DLB), associati a un ridotto flusso sanguigno. Ipotizzavamo anche che l’aumento di lattato fosse più marcato nel precuneo per l’AD e nel lobo occipitale per la DLB, seguendo i pattern tipici di coinvolgimento patologico.

I risultati: Una vera sorpresa!

Ebbene, i risultati ci hanno spiazzato. Contrariamente alle nostre aspettative, non abbiamo trovato alcuna differenza significativa nei livelli di lattato cerebrale né nel consumo di ossigeno (CMRO2) tra i pazienti (AD e DLB) e i controlli sani. Questo sia nel precuneo che nel lobo occipitale.

Cosa abbiamo trovato di diverso, allora?

- Flusso sanguigno regionale (rCBF) nel precuneo: Significativamente più basso nei pazienti con AD rispetto ai controlli sani.

- Flusso sanguigno globale (CBF): Significativamente più basso nei pazienti con DLB rispetto a quelli con AD (e tendenzialmente più basso anche rispetto ai controlli sani, anche se al limite della significatività statistica).

- N-acetilaspartato (NAA) nel precuneo: Significativamente più basso nei pazienti con AD rispetto a quelli con DLB, suggerendo una maggiore perdita neuronale in quella regione nell’Alzheimer.

La cosa cruciale è che, nonostante la riduzione del flusso sanguigno osservata (l’ipoperfusione) nel precuneo dei pazienti AD, questa non era associata a livelli più alti di lattato. Inoltre, abbiamo notato una tendenza (anche se non statisticamente significativa nel nostro campione) per cui un flusso sanguigno globale più basso era associato a un maggior carico di lesioni della sostanza bianca (punteggio Fazekas più alto), suggerendo un possibile ruolo dei problemi vascolari, specialmente forse nella DLB.

Cosa significa tutto questo? Ripensare l’ipossia

Questi risultati mettono seriamente in discussione l’ipotesi che l’ipossia tissutale sia un motore primario della patologia o dell’ipometabolismo osservato con la PET nell’AD e nella DLB, almeno nei pazienti con demenza da lieve a moderata che abbiamo studiato. Se il consumo di ossigeno e i livelli di lattato sono normali, sembra più probabile che la riduzione del metabolismo del glucosio (vista in altri studi) e la riduzione del flusso sanguigno (vista nel nostro) siano una conseguenza della neurodegenerazione strutturale, cioè della perdita di neuroni e sinapsi. In pratica: meno cellule nervose attive ci sono, meno energia (glucosio e ossigeno) richiedono e meno sangue viene richiamato in quella zona. La riduzione del NAA nel precuneo dei pazienti AD supporta proprio questa idea di danno neuronale.

Il fatto che i pazienti DLB mostrassero un flusso globale più basso, forse legato a un maggior carico vascolare (come suggerito dalla tendenza con le WMHs), potrebbe indicare un contributo vascolare più specifico in questo gruppo, distinto dall’AD. Questo sottolinea l’importanza di capire l’eterogeneità tra le diverse forme di demenza e anche tra pazienti con la stessa diagnosi.

Perché i nostri risultati sul lattato differiscono da alcuni studi precedenti? Potrebbe dipendere dalle metodologie. Noi abbiamo usato una sequenza MRS ottimizzata specificamente per misurare il lattato, riducendo possibili interferenze da altre molecole, come i lipidi, che potrebbero aver influenzato le stime in studi precedenti che usavano sequenze più generiche.

Limiti e prospettive future

Certo, il nostro studio ha dei limiti. Il numero di partecipanti, specialmente nel gruppo DLB, non era enorme, e questo potrebbe aver limitato la nostra capacità di rilevare differenze più sottili, data la variabilità individuale. Inoltre, non avevamo scansioni PET-FDG eseguite nello stesso momento della MRI per correlare direttamente i nostri dati sul metabolismo dell’ossigeno con quello del glucosio.

Cosa fare ora? Servirebbero studi più ampi, che includano pazienti in diverse fasi della malattia (forse nelle fasi molto precoci le alterazioni metaboliche sono diverse?) e che combinino le misurazioni MRI/MRS con la PET-FDG quantitativa. Questo ci aiuterebbe a capire meglio la complessa relazione tra struttura cerebrale, flusso sanguigno, metabolismo del glucosio e metabolismo dell’ossigeno nel corso della progressione della demenza.

In conclusione: Meno ipossia, più neurodegenerazione?

Tirando le somme, la nostra indagine non ha trovato prove di un metabolismo dell’ossigeno compromesso o di un accumulo di lattato dovuto a ipossia nei pazienti con AD e DLB che abbiamo studiato. L’ipoperfusione (ridotto flusso sanguigno) che abbiamo osservato sembra essere legata più al danno neuronale sottostante che a una vera e propria “fame d’ossigeno” dei tessuti. Questo suggerisce che, almeno per questi pazienti, strategie terapeutiche mirate a combattere l’ipossia potrebbero non essere la strada più efficace. Invece, emerge ancora più forte l’importanza di comprendere i meccanismi della neurodegenerazione e, nel caso della DLB, il possibile contributo aggiuntivo dei fattori vascolari. Il cervello continua a sorprenderci, e c’è ancora tanto da scoprire!

Fonte: Springer