Cellule Staminali dal Cordone Ombelicale per la Sindrome del Cuore Sinistro Ipoplasico: Funziona Davvero?

Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di un argomento che mi sta molto a cuore, letteralmente: la ricerca di nuove terapie per le malattie cardiache congenite, in particolare per una condizione davvero tosta chiamata Sindrome del Cuore Sinistro Ipoplasico (HLHS). Immaginate un cuoricino che nasce con metà del lavoro da fare, dove la parte sinistra è sottosviluppata. È una sfida enorme per questi piccoli guerrieri e per le loro famiglie.

La medicina ha fatto passi da gigante, con interventi chirurgici palliativi complessi che permettono a molti di questi bambini di sopravvivere e crescere. Ma diciamocelo, il percorso è lungo e il rischio di problemi a lungo termine, soprattutto per il ventricolo destro che deve sobbarcarsi tutto il lavoro, rimane alto. Ecco perché noi ricercatori non ci fermiamo mai, esplorando frontiere come la medicina rigenerativa. L’idea affascinante è quella di usare cellule speciali, le cellule staminali, per aiutare il cuore a ripararsi o a funzionare meglio.

La Speranza Nelle Cellule del Cordone Ombelicale

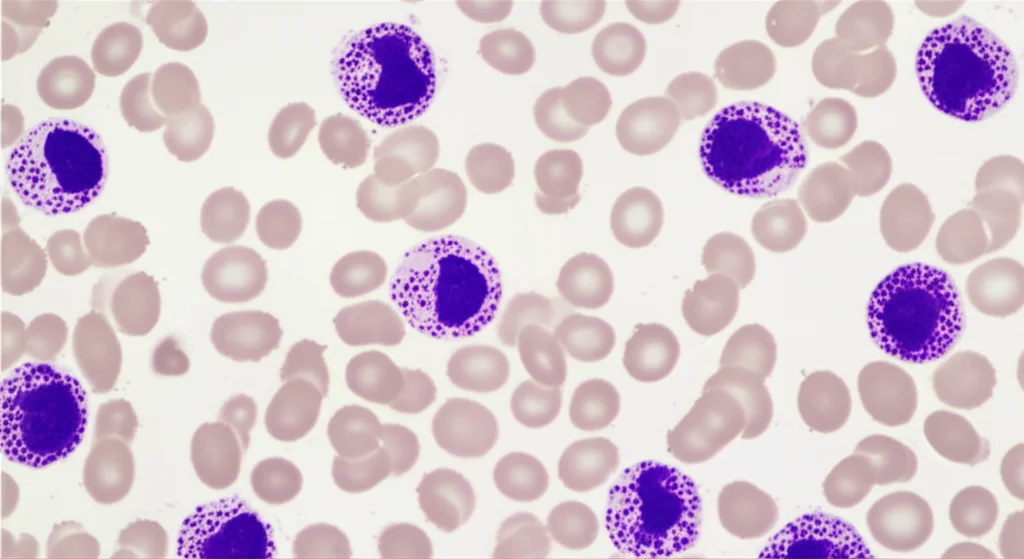

Una delle fonti più promettenti di queste cellule è il sangue del cordone ombelicale. È ricco di cellule giovani e potenti, tra cui le cellule mononucleate (MNC), che includono vari tipi di cellule staminali e progenitrici. L’idea è: perché non usare le proprie cellule del cordone (autologhe), raccolte alla nascita, per dare una mano a quel cuoricino affaticato?

Qualche anno fa, un nostro studio preliminare (Fase I) su dieci bambini con HLHS aveva dato risultati incoraggianti. Iniettando queste cellule UCB-MNC direttamente nel muscolo cardiaco (iniezioni intramiocardiche) durante il secondo intervento chirurgico palliativo (la cosiddetta chirurgia di Glenn o stadio II), avevamo visto che la procedura era sicura e fattibile. Sembrava anche che la funzione del ventricolo destro venisse preservata e i bambini crescessero bene. Eravamo entusiasti! Ci siamo detti: “Ok, dobbiamo approfondire, vedere se funziona davvero su larga scala!”.

Lo Studio di Fase IIb: La Prova del Nove

Così è nato questo studio più grande, uno studio di Fase IIb, multicentrico (coinvolgendo diversi ospedali negli USA), non randomizzato (cioè sapevamo chi riceveva il trattamento e chi faceva da controllo, anche se i dati delle immagini sono stati valutati “alla cieca”). Abbiamo coinvolto 95 bambini con HLHS: 50 hanno ricevuto le loro cellule UCB-MNC durante l’intervento di stadio II, mentre 45 hanno seguito il percorso standard e hanno fatto da gruppo di controllo.

L’obiettivo principale? Verificare se queste iniezioni migliorassero la funzione cardiaca del ventricolo destro a 3 e 12 mesi dall’intervento. Abbiamo usato l’ecocardiografia per misurare parametri specifici come il cambiamento dell’area frazionale (FAC) e lo “strain” longitudinale e circonferenziale (che misurano la deformazione del muscolo cardiaco, un indice della sua forza contrattile). Abbiamo anche monitorato i biomarcatori di danno cardiaco (come la troponina T), gli eventi avversi gravi (SAE), i giorni di ospedalizzazione e persino la percezione dei genitori sulla salute e lo sviluppo dei loro figli tramite questionari specifici.

I Risultati: Una Doccia Fredda?

E qui, amici miei, arriva il punto cruciale. Cosa abbiamo scoperto? Beh, mettiamola così: i risultati non sono stati quelli che speravamo. Analizzando i dati principali sulla funzione cardiaca, non abbiamo trovato alcun miglioramento significativo nel gruppo trattato rispetto al gruppo di controllo, né a 3 né a 12 mesi, per quanto riguarda il FAC e lo strain circonferenziale.

Anzi, c’è stato un dato che ci ha fatto riflettere: lo strain longitudinale, a 3 mesi dall’intervento, ha mostrato un peggioramento nel gruppo che aveva ricevuto le cellule, mentre nel gruppo di controllo era leggermente migliorato. Questa differenza, anche se non enorme e scomparsa a 12 mesi, è stata statisticamente significativa prima degli aggiustamenti e anche dopo aver considerato altri fattori (come il tipo di intervento precedente o il tempo di bypass cardiopolmonare). È come se l’iniezione stessa, forse per un piccolo trauma locale dovuto all’ago, avesse causato un leggero “stordimento” temporaneo del muscolo in quella specifica metrica.

Anche i biomarcatori di danno cardiaco hanno mostrato qualcosa di interessante: i livelli di Troponina T erano più alti nel gruppo trattato nelle prime ore (3 e 6 ore) dopo l’intervento. Questo potrebbe supportare l’ipotesi di un piccolo danno iniziale legato alla procedura di iniezione, anche se poi i livelli si sono normalizzati in entrambi i gruppi.

Sicurezza e Altri Parametri: Cosa Abbiamo Imparato?

Dal punto di vista della sicurezza, non ci sono stati decessi legati direttamente al prodotto cellulare o alla procedura di iniezione. Questo è fondamentale. Tuttavia, abbiamo osservato una maggiore incidenza di eventi avversi gravi (SAE) nel gruppo trattato nei primi 3 mesi (58% contro 37.8% nei controlli). Questa differenza, però, non si è mantenuta a 12 mesi. È importante notare che gli SAE possono includere molte cose in questi pazienti complessi, non necessariamente legate alla terapia cellulare. Il comitato di sicurezza ha monitorato tutto attentamente e non ha mai ritenuto necessario interrompere lo studio.

Per quanto riguarda gli altri aspetti, come i giorni totali di ospedalizzazione, i parametri vitali (peso, frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno) o i punteggi sullo sviluppo valutati dai genitori a 12 mesi, non abbiamo trovato differenze significative tra i due gruppi.

Perché Non Ha Funzionato Come Sperato?

Allora, cosa significa tutto questo? Significa che, almeno in questo studio e con questa specifica metodologia, l’iniezione intramiocardica di cellule UCB-MNC autologhe durante l’intervento di stadio II non sembra migliorare la funzione cardiaca nei bambini con HLHS. Anzi, potrebbe esserci un piccolo effetto negativo transitorio.

Perché? Le ipotesi sono diverse.

- Forse il tipo di cellule (le MNC del cordone) non è l’ideale per questo scopo, o la dose non era ottimale. Altre fonti, come il tessuto del cordone ombelicale (UCT), sono più ricche di cellule staminali mesenchimali (MSC), che hanno mostrato potenziale rigenerativo in altri contesti.

- Forse il momento dell’iniezione (stadio II) non è quello giusto.

- Forse il modo in cui abbiamo misurato la funzione cardiaca (ecocardiografia) non è abbastanza sensibile per cogliere piccoli miglioramenti, rispetto alla risonanza magnetica cardiaca (cMRI), che purtroppo non abbiamo potuto usare su tutti a causa della pandemia.

- Il disegno non randomizzato potrebbe aver introdotto delle distorsioni, nonostante i nostri sforzi per controllarle.

- Forse queste terapie funzionano meglio su cuori già compromessi, mentre noi abbiamo incluso pazienti con funzione cardiaca di base relativamente preservata.

Guardando al Futuro: La Ricerca Continua

Questo studio, pur non confermando la nostra ipotesi iniziale, è importantissimo. È il più grande trial di terapia cellulare riportato finora per l’HLHS e ci fornisce dati solidi, anche se non quelli sperati. Ci insegna che la strada della medicina rigenerativa è complessa e che non tutte le strategie funzionano come vorremmo.

Ma ci arrendiamo? Assolutamente no! Questi risultati ci spingono a fare ancora meglio. Servono studi randomizzati, controllati con placebo e in cieco, magari usando tecniche di imaging più precise come la cMRI, seguendo i pazienti più a lungo termine (fino allo stadio III e oltre) e forse esplorando tipi cellulari diversi o strategie di somministrazione differenti.

Il nostro impegno nel trovare terapie innovative per questi bambini rimane fortissimo. Ogni studio, anche quando i risultati non sono quelli attesi, è un passo avanti nella conoscenza e ci avvicina a capire come aiutare davvero questi piccoli cuori a battere più forte e più a lungo. La ricerca non si ferma!

Fonte: Springer