Il Cervelletto Svela i Suoi Segreti: Come le Cellule di Golgi Imparano con il Tempismo Perfetto!

Amici appassionati di neuroscienze e dei misteri del nostro cervello, preparatevi per un viaggio affascinante nel cuore del cervelletto! Oggi vi racconto una storia incredibile, una di quelle scoperte che ci fanno dire “Wow, ma allora funziona proprio così!”. Parleremo di cellule specialissime, le cellule di Golgi (GoC), e di come imparano grazie a un meccanismo sofisticato chiamato plasticità sinaptica dipendente dal tempo di spike (STDP). Sembra un parolone, vero? Ma tranquilli, vi guiderò passo passo.

Un Incontro Fatale: Dendriti Apicali e Basali

Immaginate le cellule di Golgi come degli elaboratori di informazioni incredibilmente complessi. Hanno due tipi principali di “antenne” per ricevere segnali, chiamate dendriti: quelli apicali, che si protendono verso uno strato del cervelletto chiamato strato molecolare e ricevono input dalle fibre parallele (pf), e quelli basali, che pescano informazioni nello strato granulare dalle fibre muscoidi (mf). Per anni, noi scienziati ci siamo chiesti: come fanno queste cellule a integrare segnali che arrivano su “antenne” così diverse e spazialmente separate? E soprattutto, questa integrazione può portare a un cambiamento duraturo, a una forma di apprendimento?

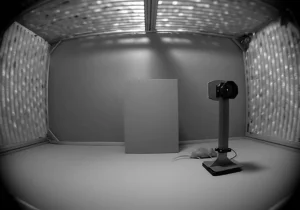

Un modello computazionale, una sorta di simulazione al computer super dettagliata, aveva predetto che proprio la coincidenza temporale precisa tra gli input che arrivano sui dendriti apicali e quelli che arrivano sui dendriti basali potesse essere la chiave per innescare la STDP nelle sinapsi tra fibre muscoidi e cellule di Golgi (mf-GoC). Ebbene, armati di pipette di vetro più sottili di un capello e di microscopi potentissimi, siamo andati a vedere se questa predizione era corretta, lavorando su fettine sottilissime di cervelletto di topo.

Il Ballo Sincronizzato degli Spike: Nasce la STDP

Cosa abbiamo scoperto? Che è tutto vero! Stimolando in modo accoppiato e ripetuto le fibre muscoidi (mf) e le fibre parallele (pf) con un tempismo precisissimo – parliamo di millisecondi, nell’ordine di ±50 ms e a una frequenza particolare (nella banda theta, circa 4-6 Hz) – abbiamo indotto una forma di STDP definita anti-simmetrica Hebbiana.

Cerco di spiegarvelo in modo semplice:

- Se il potenziale d’azione (lo “spike”, il segnale elettrico) generato dalla stimolazione delle fibre parallele (pf) sui dendriti apicali seguiva l’attivazione delle sinapsi mf-GoC sui dendriti basali, ottenevamo un potenziamento a lungo termine (st-LTP). In pratica, la connessione diventava più forte.

- Se, al contrario, lo spike delle pf precedeva l’attivazione delle sinapsi mf-GoC, ottenevamo una depressione a lungo termine (st-LTD). La connessione si indeboliva.

Questo meccanismo è “Hebbiano” perché segue il principio “neuroni che scaricano insieme, si legano insieme” (o si slegano, a seconda del tempismo), ed è “anti-simmetrico” per via di questa dipendenza dall’ordine temporale preciso. È come un ballo perfettamente sincronizzato: il passo giusto al momento giusto rafforza il legame, un passo fuori tempo lo indebolisce.

I Guardiani della Plasticità: Recettori NMDA e Calcio

Ma come fa la cellula a “sentire” questa coincidenza e a decidere se potenziare o deprimere la sinapsi? Qui entrano in gioco due attori fondamentali.

Il primo è la retropropagazione del potenziale d’azione. Lo spike generato dall’input apicale (pf) non resta confinato lì, ma viaggia all’indietro, invadendo anche i dendriti basali. È questo segnale retrogrado che funge da “messaggero” dell’attività apicale.

Il secondo attore cruciale sono i recettori NMDA, presenti proprio sulle sinapsi mf-GoC nei dendriti basali. Questi recettori sono dei veri e propri “rilevatori di coincidenze molecolari”. Per attivarsi pienamente, hanno bisogno di due cose contemporaneamente: il legame con il neurotrasmettitore (glutammato, rilasciato dalle fibre muscoidi) e una sufficiente depolarizzazione della membrana cellulare (fornita in parte dallo spike retropropagato).

L’attivazione dei recettori NMDA permette l’ingresso di ioni calcio (Ca2+) nella cellula. Ed è proprio la quantità e la dinamica di questo calcio intracellulare a orchestrare la risposta plastica: un certo livello di calcio porta a LTP, un altro a LTD. Infatti, se bloccavamo i recettori NMDA con farmaci specifici, o se impedivamo le variazioni di calcio all’interno della cellula, la STDP semplicemente non avveniva! Questo ci ha confermato che questi meccanismi sono essenziali.

Abbiamo anche visto che la depolarizzazione della membrana durante l’accoppiamento era diversa: maggiore quando si induceva LTP (mf-EPSP → pf-AP) e minore per LTD (pf-AP → mf-EPSP), e questa differenza era legata proprio al grado di attivazione dei recettori NMDA.

Il Ruolo a Sorpresa dell’Inibizione

Ma c’è di più! Il cervelletto è un circuito complesso, pieno non solo di neuroni eccitatori ma anche di neuroni inibitori. Le cellule di Golgi stesse sono interneuroni inibitori, e ricevono anche input inibitori. Ci siamo chiesti: cosa succede alla STDP se lasciamo che questi circuiti inibitori facciano il loro lavoro, invece di bloccarli farmacologicamente come si fa spesso per studiare i meccanismi di base?

La risposta è stata sorprendente: la STDP si invertiva!

- Con l’inibizione attiva, se lo spike delle pf precedeva l’attivazione mf-GoC (la condizione che prima dava LTD), ora ottenevamo LTP!

- E se lo spike delle pf seguiva l’attivazione mf-GoC (la condizione per LTP), ora avevamo LTD!

Questo significa che il circuito inibitorio locale ha un potere enorme: può letteralmente ribaltare le regole dell’apprendimento sinaptico nelle cellule di Golgi. È come se ci fosse un interruttore che può cambiare il modo in cui le coincidenze temporali vengono interpretate.

Questione di Frequenza: La Banda Theta

Un altro aspetto affascinante è la dipendenza dalla frequenza. Abbiamo scoperto che questa forma di STDP nelle cellule di Golgi non avviene a qualsiasi frequenza di stimolazione. Funziona in modo ottimale quando gli accoppiamenti tra input mf e pf avvengono a frequenze comprese nella banda theta (principalmente 4-6 Hz). Se provavamo a indurre STDP a frequenze più basse (1 Hz) o più alte (10 Hz), l’effetto svaniva.

Questo è molto interessante perché le oscillazioni nella banda theta sono state osservate nel cervelletto e sono implicate in vari stati funzionali, come il movimento volontario, l’attenzione e persino il sonno. Suggerisce che la STDP nelle cellule di Golgi potrebbe essere un meccanismo per coordinare l’apprendimento e la memoria durante specifici stati cerebrali, magari in sincronia con altre aree del cervello come la neocorteccia e lo striato, che mostrano oscillazioni coerenti con il cervelletto.

Perché Tutto Questo è Importante?

Queste scoperte, che confermano ed estendono le predizioni dei modelli computazionali, sono fondamentali. Ci dicono che le cellule di Golgi sono in una posizione cruciale per regolare il flusso di informazioni attraverso lo strato granulare, la porta d’ingresso del cervelletto.

La capacità di modificare la forza delle loro sinapsi in base al tempismo preciso degli input provenienti da due vie distinte (fibre muscoidi e fibre parallele) permette alle cellule di Golgi di:

- Legare l’attività dello strato molecolare (dove arrivano le fibre parallele) a quella dello strato granulare (dove arrivano le fibre muscoidi).

- Integrare segnali che possono provenire da regioni cerebellari anche distanti, dato che le fibre parallele possono estendersi notevolmente.

- Modulare dinamicamente l’inibizione sulle cellule dei granuli, che sono i neuroni eccitatori principali dello strato granulare, influenzando così il loro “timing” di scarica.

In pratica, la STDP mf-GoC emerge come un meccanismo chiave per riorganizzare la neurotrasmissione nello strato granulare, a seconda delle differenze di fase con l’altro sistema di fibre principale del cervelletto, le fibre parallele. Se l’attività in un modulo di fibre parallele precede sistematicamente quella di un modulo di fibre muscoidi, l’inibizione esercitata dalle cellule di Golgi nel secondo modulo viene ridotta da st-LTD, e viceversa. Questo suggerisce che le interazioni associative tra moduli cerebellari possono influenzare l’elaborazione locale proprio attraverso la STDP mf-GoC.

Pensateci: il cervelletto non è solo coinvolto nel controllo motorio, ma sempre più evidenze lo collegano a funzioni cognitive ed emotive. Meccanismi di plasticità come quello che abbiamo osservato nelle cellule di Golgi potrebbero essere alla base di come il cervelletto impara e si adatta, contribuendo al “filtraggio adattivo” e alla formazione della memoria.

La nostra ricerca, quindi, non solo svela un meccanismo elegante di apprendimento cellulare, ma apre anche nuove prospettive su come il cervelletto contribuisce alle nostre capacità cognitive e motorie. C’è ancora tanto da scoprire, e simulazioni di reti su larga scala saranno cruciali per capire appieno il ruolo della STDP mf-GoC nell’apprendimento cerebellare. Ma ogni passo avanti, come questo, ci avvicina a comprendere la straordinaria complessità del nostro cervello. E non è forse questa una delle avventure più entusiasmanti?

Fonte: Springer