Carcinoma Epatocellulare: Quando l’Intelligenza Artificiale Svela i Segreti del Microambiente Tumorale!

Amici lettori, oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante nel cuore di una delle sfide più complesse della medicina moderna: il carcinoma epatocellulare (HCC). Parliamo del tipo più comune di cancro al fegato, una vera e propria bestia nera che miete vittime in tutto il mondo. Ma cosa succederebbe se potessimo guardare questa malattia con occhi completamente nuovi, quelli super potenti del machine learning?

La Complessità Nascosta dell’HCC e del Suo Quartiere

Vedete, uno dei grossi problemi con l’HCC è la sua incredibile eterogeneità. Non tutti i tumori sono uguali, e nemmeno il loro “quartiere”, ovvero il microambiente tumorale (TME). Questo TME è un mix pazzesco di cellule immunitarie, vasi sanguigni, molecole segnale, che influenza tantissimo come il tumore cresce, come risponde alle terapie e, ahimè, la prognosi del paziente. Il fegato, di per sé, è un organo “tollerante”, che cerca continuamente di riparare i danni da infiammazione cronica. Questo, però, può creare un ambiente favorevole alla crescita tumorale, con cellule immunitarie che a volte, invece di combattere, finiscono per dare una mano al nemico.

La diagnosi spesso arriva tardi, quando l’HCC è già in fase avanzata, limitando le opzioni curative. E anche quando si interviene, il TME può rendere il tumore resistente alle terapie, promuovendo la sua diffusione. Capite bene che riuscire a “mappare” questa complessità è fondamentale. I sistemi attuali, come il Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC), si basano su caratteristiche fisiche del tumore e sulla funzionalità epatica, ma non colgono appieno le sfumature del TME.

La Nostra Missione: Smascherare l’HCC con il Machine Learning Non Supervisionato

Qui entriamo in gioco noi, con un’idea un po’ ambiziosa: usare il machine learning non supervisionato (UML) per fare luce su questi aspetti nascosti. L’UML è fantastico perché è come dare a un computer super intelligente una montagna di dati e dirgli: “Trovami tu degli schemi, delle somiglianze, qualcosa che io non riesco a vedere!”. Non gli diamo etichette predefinite, è lui che scopre i gruppi.

Nel nostro studio, abbiamo preso di mira proprio questo: identificare sottogruppi robusti di pazienti con HCC per esplorare l’eterogeneità del TME. Come? Abbiamo usato dati di microarray da campioni di HCC, che sono come delle istantanee dell’attività di migliaia di geni. Abbiamo messo all’opera tre diversi metodi di UML:

- Clustering gerarchico agglomerativo: Immaginatelo come un albero genealogico dei pazienti, che li raggruppa in base alle loro somiglianze genetiche.

- Multi-Omics Factor Analysis (MOFA) con K-means++: Questo è un po’ più sofisticato, perché cerca di trovare dei “fattori latenti” che spiegano la variabilità nei dati, integrando anche informazioni cliniche. Poi, K-means++ aiuta a formare i cluster.

- Autoencoder con K-means++: Gli autoencoder sono reti neurali che imparano a comprimere i dati in una rappresentazione più piccola (catturando l’essenza) e poi a ricostruirli. Anche qui, K-means++ finalizza i gruppi.

Una volta identificati questi cluster di pazienti, abbiamo usato algoritmi di deconvoluzione immunitaria. Sembra un parolone, ma significa semplicemente che abbiamo cercato di stimare le proporzioni delle diverse cellule immunitarie presenti nel TME di ciascun gruppo. L’obiettivo? Trovare potenziali biomarcatori genetici legati al sistema immunitario che possano servire come fattori prognostici o bersagli terapeutici per risvegliare una risposta immunitaria anti-tumorale.

Cosa Abbiamo Scoperto: Geni Chiave e Profili Immunitari

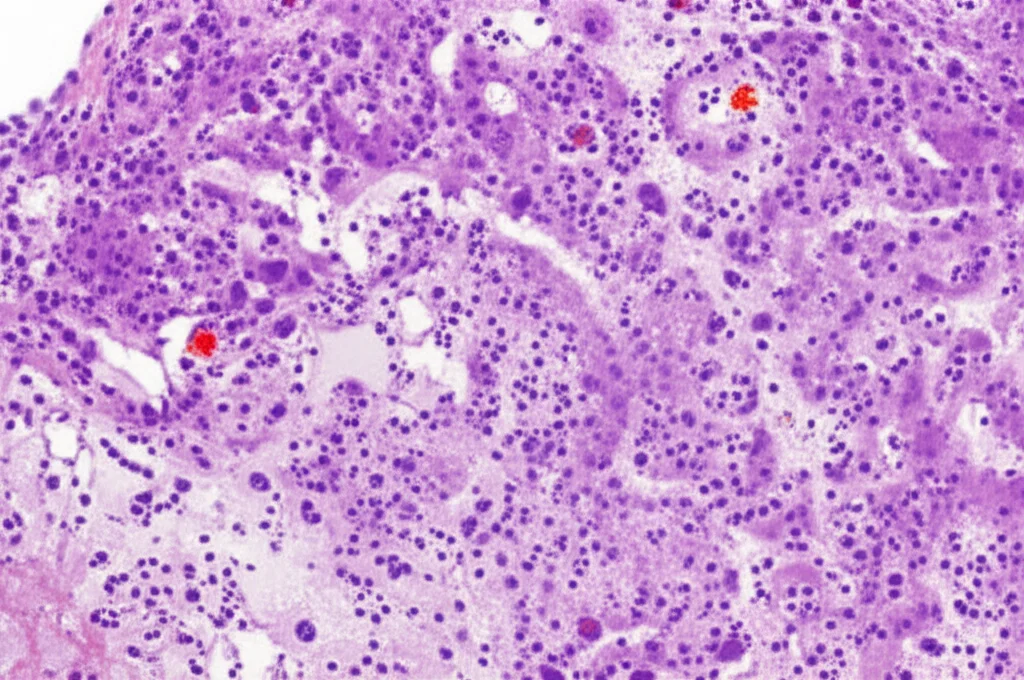

Il nostro lavoro si è svolto in più fasi: dalla scoperta e preparazione dei dati (abbiamo usato un dataset primario, GSE63898, e uno di validazione, GSE15420), alla selezione dei geni più importanti con un algoritmo chiamato Boruta, fino alla stratificazione vera e propria e all’analisi immunitaria.

E i risultati? Beh, sono stati parecchio interessanti! Tutti e tre i metodi di clustering hanno identificato in modo consistente una struttura a quattro cluster nel dataset primario. Questo ci ha dato fiducia che questi sottogruppi avessero una rilevanza biologica. Analizzando le caratteristiche cliniche, abbiamo notato che un cluster (chiamiamolo Cluster 4 per semplicità, anche se i nomi tecnici erano più complessi come H4M2A3, indicando la sua origine dai tre metodi) aveva pazienti con un’età media significativamente più bassa rispetto agli altri.

Quando siamo andati a vedere la composizione immunitaria con algoritmi come CIBERSORT, abbiamo trovato che ben 13 tipi di cellule immunitarie mostravano abbondanze significativamente diverse tra i cluster. Ad esempio, eosinofili e neutrofili avevano proporzioni molto varie. Questo suggerisce che l’eterogeneità immunitaria contribuisce parecchio alle differenze biologiche tra i pazienti.

La vera chicca è arrivata quando abbiamo confrontato i geni “influenti” per la suddivisione in cluster tra il dataset primario e quello di validazione. Abbiamo trovato 13 geni conservati, cioè importanti in entrambi i set di dati! Questa è una scoperta notevole, perché indica che questi geni potrebbero avere un ruolo davvero centrale nell’HCC. Tra questi, tre geni – TOP2A, DCN e MT1E – hanno mostrato associazioni significative con la sopravvivenza e la recidiva nel dataset di validazione.

In particolare, il gene DCN (Decorin) è emerso come un protagonista. È un noto soppressore tumorale, e nel nostro studio è risultato associato a una migliore sopravvivenza. Sembra che DCN possa modulare il TME promuovendo una risposta immunitaria anti-tumorale, ad esempio influenzando la via di segnalazione del TGF-beta e favorendo la polarizzazione dei macrofagi verso un fenotipo “buono” (M1). Pensate, DCN è secreto dai fibroblasti associati al cancro (CAF), un tipo di cellula che abbiamo trovato abbondante in tutti i cluster!

Le Sfide e le Prospettive Future: Non è Tutto Oro Quello che Luccica (Ancora)

Certo, non è stato tutto rose e fiori. Gli indici di qualità dei cluster, pur buoni per l’autoencoder, non erano eccezionali per gli altri metodi, riflettendo la difficoltà di lavorare con dati così complessi e “rumorosi” come quelli dei microarray. Inoltre, nel dataset di validazione, che proveniva da una popolazione geograficamente diversa (Shanghai, Cina, contro Barcellona e Milano per il primario), non abbiamo trovato differenze significative nell’abbondanza delle cellule immunitarie tra i cluster, nonostante le differenze di sopravvivenza fossero evidenti.

Questo non sminuisce i risultati, anzi! Ci dice che il TME è una faccenda incredibilmente complessa, influenzata da molto più della semplice espressione genica. Fattori come le interazioni con le cellule stromali (pensate ai CAF di cui sopra!), variazioni genetiche regionali, influenze ambientali e persino il microbioma tumorale potrebbero giocare ruoli cruciali. Gli algoritmi di deconvoluzione, poi, hanno i loro limiti, specialmente con campioni piccoli o con molta “contaminazione” da parte delle cellule stromali, che possono mascherare i segnali immunitari.

Nonostante queste sfide, la scoperta dei 13 geni conservati è un passo avanti importantissimo per capire i meccanismi genetici dell’HCC e le sue variazioni. Potrebbe portarci all’identificazione di biomarcatori più affidabili e a nuovi bersagli terapeutici.

Il nostro studio sottolinea come l’integrazione di dati di espressione genica con caratteristiche cliniche, analizzata tramite approcci di machine learning non supervisionato, possa fornire una comprensione più profonda dei meccanismi che guidano la progressione del cancro. Abbiamo dimostrato che è possibile stratificare i pazienti in sottogruppi molecolarmente distinti, e questo è fondamentale per la medicina personalizzata.

Cosa ci riserva il futuro? Sicuramente l’integrazione di ancora più dati (la cosiddetta “multi-omica”), come quelli di immunoistochimica o del microbioma tumorale. Immaginate di poter usare queste etichette di cluster, derivate dall’UML, insieme a un nomogramma per predire la prognosi di un paziente basandosi sull’abbondanza delle sue cellule immunitarie! E poi, ci sono metodologie computazionali ancora più avanzate che tengono conto dell’evoluzione clonale del tumore, che potrebbero darci una visione ancora più completa.

Insomma, la strada è ancora lunga, ma strumenti come il machine learning ci stanno aprendo porte che fino a poco tempo fa potevamo solo sognare. Comprendere l’eterogeneità dell’HCC e del suo TME è la chiave per sviluppare terapie più mirate ed efficaci. E noi, con la nostra ricerca, speriamo di aver aggiunto un piccolo, ma significativo, tassello a questo enorme puzzle.

Fonte: Springer