Cancro Esofageo: Creatina e HK3, la Coppia Infernale che Spegne le Difese Immunitarie!

Ciao a tutti, appassionati di scienza e scoperte! Oggi voglio parlarvi di un argomento che mi sta particolarmente a cuore, perché tocca le frontiere della ricerca oncologica e ci apre spiragli di speranza dove prima c’era molta incertezza. Parliamo del carcinoma squamosocellulare esofageo (ESCC), un tipo di cancro all’esofago che, purtroppo, è piuttosto aggressivo e con tassi di sopravvivenza a 5 anni non proprio incoraggianti, fermi a un misero 20%. Pensate un po’, è l’undicesimo cancro più diagnosticato e la settima causa di morte per cancro a livello mondiale. Un nemico subdolo e, fino a poco tempo fa, poco compreso rispetto ad altre neoplasie.

Negli ultimi anni, le immunoterapie, come gli inibitori dei checkpoint immunitari (ICI), hanno mostrato risultati promettenti, ma c’è un “ma” grande come una casa: solo il 30-40% dei pazienti ne trae beneficio, e la resistenza a queste terapie è un problema comune. Ecco perché è fondamentale scavare più a fondo, capire cosa succede nel microambiente tumorale, quella complessa rete di cellule e molecole che circonda il tumore e che può aiutarlo o contrastarlo. Capire i meccanismi di immunosoppressione, cioè come il tumore riesce a “spegnere” le nostre difese immunitarie, è la chiave per sviluppare nuove strategie terapeutiche.

Svelare i Segreti del Nemico: L’Approccio Multi-Omico

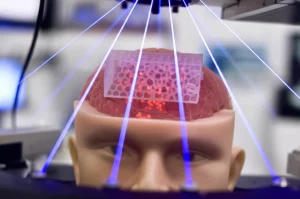

Per affrontare questa sfida, noi ricercatori ci siamo armati di un approccio potentissimo: l’analisi multi-omica. Immaginate di avere a disposizione non una, ma più lenti d’ingrandimento super tecnologiche per guardare il tumore da diverse angolazioni contemporaneamente. Abbiamo integrato dati di metabolomica (lo studio dei metaboliti, piccole molecole prodotte dal metabolismo cellulare) e proteomica (lo studio delle proteine) con informazioni già esistenti di genomica (lo studio dei geni) e trascrittomica (lo studio dell’RNA messaggero). L’obiettivo? Ottenere una mappa dettagliata del paesaggio molecolare dell’ESCC e identificare bersagli clinicamente utili, soprattutto quelli legati ai cambiamenti metabolici che inducono immunosoppressione.

Per questo studio, abbiamo reclutato due coorti di pazienti con ESCC presso l’Ospedale Oncologico dello Shanxi. La prima coorte, quella di scoperta, comprendeva campioni di tessuto tumorale e tessuto normale adiacente (NAT) per le analisi metabolomiche e proteomiche. La seconda coorte è servita per la validazione. È importante sottolineare che nessuno dei pazienti aveva ricevuto terapie prima dell’intervento, garantendo così dati “puliti”.

Il Panorama Proteomico e Metabolomico dell’ESCC

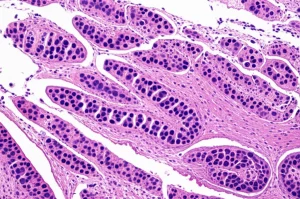

Dall’analisi proteomica, abbiamo identificato migliaia di proteine, notando una maggiore complessità proteomica nei tessuti tumorali rispetto a quelli normali. Ben 2318 proteine sono risultate differentemente espresse tra ESCC e NAT. Quelle sovra-regolate nel tumore erano coinvolte in processi come lo spliceosoma (un macchinario cellulare per la maturazione dell’RNA), la replicazione del DNA e il ciclo cellulare. Quelle sotto-regolate, invece, erano principalmente legate a vie metaboliche, come la degradazione degli amminoacidi a catena ramificata (BCAA), il metabolismo del carbonio e la fosforilazione ossidativa. Alcune di queste proteine, come SNRPB e SF3A1 (elevate nell’ESCC), erano associate a una prognosi peggiore, mentre altre, come COX6B1 e UQCRC1 (ridotte nell’ESCC), erano legate a una prognosi più favorevole.

Passando alla metabolomica, abbiamo annotato oltre 2400 metaboliti! Anche qui, una netta distinzione tra tessuti tumorali e normali. Ben 1081 metaboliti mostravano un’abbondanza differenziale. La cosa interessante è che la maggior parte delle vie metaboliche arricchite nei pazienti con ESCC riguardava il metabolismo degli amminoacidi (come fenilalanina, triptofano e tirosina), mentre la maggior parte delle vie sotto-regolate coinvolgeva il metabolismo dei carboidrati (come il metabolismo del galattosio e la glicolisi/gluconeogenesi). Insomma, il tumore sembra proprio riprogrammare il suo metabolismo in modo massiccio.

Abbiamo poi cercato di capire come le alterazioni genetiche, come mutazioni e variazioni del numero di copie (CNA), influenzassero l’espressione di mRNA e proteine. Abbiamo osservato effetti cis (quando la mutazione agisce sul gene stesso o nelle sue vicinanze) e trans (quando agisce su geni distanti). Ad esempio, mutazioni in TP53 e NOTCH1 aumentavano l’espressione di queste proteine. Le CNA, invece, mostravano chiari effetti cis sia a livello di mRNA che di proteine, con il 22% delle proteine influenzate in questo modo. Pazienti con un aumento del numero di copie nelle regioni cromosomiche 1p34 o 13q22 avevano una prognosi peggiore.

Tre Volti dell’ESCC: Emergono i Sottotipi Molecolari

Integrando i dati proteomici e metabolomici, siamo riusciti a fare qualcosa di veramente eccitante: classificare i pazienti con ESCC in tre sottotipi distinti, che abbiamo chiamato S1, S2 e S3. E qui arriva il bello: i pazienti del sottotipo S3 mostravano la prognosi peggiore sia in termini di sopravvivenza globale (OS) che di sopravvivenza libera da progressione (PFS). Clinicamente, i pazienti S3 erano spesso in uno stadio più avanzato e con una maggiore incidenza di metastasi linfonodali.

Ma cosa rendeva il sottotipo S3 così aggressivo? L’analisi dell’arricchimento genico ha rivelato che le vie metaboliche, specialmente quelle legate al metabolismo degli amminoacidi (come il metabolismo del glutatione e dell’arginina), erano significativamente sovra-regolate nei pazienti S3. Al contrario, le vie immunitarie (come la via di segnalazione del recettore delle cellule T e la presentazione dell’antigene) erano drasticamente sotto-regolate. Questo suggeriva una forte connessione tra rimodellamento metabolico e un microambiente tumorale immunosoppressivo. Infatti, l’analisi ssGSEA ha confermato una ridotta infiltrazione immunitaria e una maggiore purezza tumorale nel sottotipo S3. Esperimenti di immunofluorescenza multipla (MIF) hanno validato una ridotta infiltrazione di cellule T CD8+, cellule T CD4+ e cellule NK (Natural Killer) nel sottotipo S3 rispetto all’S1, ma un aumento dei macrofagi M2 CD163+, noti per essere immunosoppressivi.

I Colpevoli Smascherati: Accumulo di Creatina e Carenza di HK3

A questo punto, ci siamo chiesti: quali sono i biomarcatori chiave che caratterizzano questo nefasto sottotipo S3? Abbiamo identificato un pannello di firme molecolari, tra cui quattro proteine (SEPTIN5, HK3, SCFD1, SSR1) e due metaboliti (creatina e 2′-DG). Questo modello diagnostico ha mostrato un’ottima capacità predittiva. E qui emergono i due protagonisti della nostra storia: la creatina e l’esochinasi 3 (HK3).

Nel sottotipo S3, abbiamo osservato un significativo accumulo di creatina e una marcata carenza della proteina HK3. Questi due elementi non solo erano predittivi del sottotipo S3, ma mostravano anche una correlazione inversa significativa: più alta la creatina, più bassa l’HK3. E, come ci si poteva aspettare, i pazienti con alta creatina e bassa HK3 avevano la prognosi peggiore.

La creatina è un acido organico azotato coinvolto nel metabolismo energetico, soprattutto come riserva di energia rapida sotto forma di fosfocreatina. L’HK3 è uno degli enzimi che avvia la glicolisi, il processo di degradazione del glucosio per produrre energia. Sembrava che questi due attori stessero giocando un ruolo cruciale nel plasmare il microambiente tumorale del sottotipo S3.

Come Creatina e HK3 Sabotano il Sistema Immunitario

Ma come fanno esattamente la creatina e l’HK3 a creare questo ambiente immunosoppressivo? Studi precedenti avevano suggerito che la creatina potesse riprogrammare la polarizzazione dei macrofagi, sopprimendo l’attivazione dei macrofagi M1 (quelli “buoni”, che combattono il tumore) e promuovendo invece la polarizzazione verso i macrofagi M2 (quelli “cattivi”, o meglio, macrofagi associati al tumore, TAMs, che aiutano il tumore a crescere e a eludere il sistema immunitario). I nostri dati MIF confermavano una maggiore infiltrazione di TAMs M2 (CD163+) nel sottotipo S3.

Per verificare questa ipotesi, abbiamo condotto esperimenti in vivo su modelli murini. Abbiamo utilizzato topi normali (wild-type) e topi knockout per Hk3 (cioè privi del gene Hk3), alimentandoli con una dieta standard o una dieta ad alto contenuto di creatina. Ebbene sì, i risultati sono stati illuminanti! Sia la dieta ricca di creatina da sola, sia il knockout di Hk3 da solo, portavano a una crescita tumorale maggiore. Ma la combinazione di knockout di Hk3 e dieta ricca di creatina aveva un effetto sinergico, promuovendo in modo ancora più marcato la crescita del tumore. Analizzando i tumori, abbiamo visto che questa combinazione aumentava significativamente la percentuale di TAMs M2 e diminuiva quella dei TAMs M1. Questi risultati erano perfettamente in linea con la prognosi infausta dei pazienti ESCC del sottotipo S3.

Esperimenti in vitro hanno ulteriormente confermato che il trattamento con creatina e il knockdown (la riduzione dell’espressione) di Hk3 promuovevano sinergicamente la chemiotassi (il movimento) dei macrofagi e la loro polarizzazione verso il fenotipo M2, con un aumento della secrezione di fattori immunosoppressivi come ARG1, IL-10 e TGF-β.

Ma qual è il meccanismo metabolico sottostante? Analisi metaboliche mirate su cellule di macrofagi RAW264.7 hanno mostrato che il knockdown di Hk3 riduceva la glicolisi, l’attività del ciclo dell’acido tricarbossilico (TCA) e il metabolismo del pentoso fosfato. L’aggiunta di creatina, in questo contesto di carenza di Hk3, potenziava significativamente il ciclo TCA e il metabolismo del pentoso fosfato, mentre la glicolisi rimaneva soppressa. Questo portava a una maggiore produzione di NADPH, che può inibire la produzione di specie reattive dell’ossigeno (ROS) e favorire la polarizzazione M2. In pratica, la carenza di HK3 e l’accumulo di creatina rimodellano il metabolismo energetico dei macrofagi spingendoli verso uno stato immunosoppressivo.

Uno Sprazzo di Luce: Nuove Prospettive Terapeutiche

Quindi, cosa ci dice tutto questo? Che abbiamo identificato un meccanismo cruciale attraverso cui l’ESCC, almeno nel sottotipo S3, crea un ambiente ostile alle nostre difese immunitarie. L’accumulo di creatina e la deficienza di HK3 lavorano in sinergia per promuovere la polarizzazione dei macrofagi verso il fenotipo M2, che a sua volta sopprime la risposta immunitaria antitumorale.

La scoperta più entusiasmante è che questo ci offre nuovi potenziali bersagli terapeutici. Immaginate di poter interferire con il metabolismo della creatina o di poter ripristinare in qualche modo la funzione di HK3. Potremmo essere in grado di “riprogrammare” il microambiente tumorale, rendendolo meno immunosoppressivo e, di conseguenza, migliorare l’efficacia delle immunoterapie esistenti o sviluppare terapie mirate completamente nuove per i pazienti con ESCC del sottotipo S3.

Questo studio, integrando diverse “omiche”, non solo ha ampliato la nostra comprensione delle caratteristiche molecolari dell’ESCC, ma ha anche definito sottotipi con distinti profili metabolico-immunitari. È un passo avanti significativo, perché ci permette di pensare a strategie terapeutiche più personalizzate. Certo, la strada è ancora lunga e saranno necessari ulteriori studi per tradurre queste scoperte in trattamenti clinici efficaci, ma la direzione sembra promettente. Colpire il metabolismo della creatina potrebbe davvero diventare un’arma in più per potenziare l’immunoterapia e la terapia mirata per questo tumore così difficile da trattare. E questo, amici miei, è il bello della ricerca: ogni scoperta, anche la più piccola, può accendere una nuova speranza.

Fonte: Springer