L’Economia è una Scienza Morale? Boulding, Buchanan e il Potere dell’Immagine

Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di un’idea che mi ronza in testa da un po’, un concetto che scardina la visione tradizionale dell’economia come una disciplina fredda, puramente tecnica e neutrale. Parliamo di Kenneth Boulding e James Buchanan, due economisti che, pensate un po’, vedevano l’economia (e per Buchanan, anche la politica) fondamentalmente come la scienza dello scambio. E la cosa più affascinante? Non lo facevano per ragioni puramente metodologiche, ma per profonde convinzioni morali.

Un’Economia Diversa: Lo Scambio al Centro

Vi siete mai chiesti cosa dovrebbero fare davvero gli economisti? Buchanan se lo chiese nel lontano 1963. La sua risposta fu netta: basta concentrarsi solo sull’allocazione di risorse scarse (la famosa definizione di Lionel Robbins che ha dominato per decenni). Guardiamo piuttosto ai mercati, ma non solo come luoghi fisici: guardiamo alle relazioni di scambio che vi avvengono. Perché? Perché lo scambio, quello volontario, è un tipo di interazione umana basata sul mutuo beneficio. Non è forse moralmente preferibile a relazioni basate sulla minaccia, sulla coercizione o sul conflitto, dove uno vince a spese dell’altro?

Certo, lo scambio non ha la stessa carica morale di un’amicizia sincera o di un atto di pura generosità (quelle che Boulding chiamava relazioni “integrative”). Ma siamo onesti: possiamo davvero basare una società complessa e allargata solo sull’amore e l’altruismo? Boulding e Buchanan pensavano di no. Ecco perché, secondo loro, l’economia doveva focalizzarsi sullo scambio: per mostrare come i mercati e le istituzioni politiche, quando basate su questo principio, contribuiscono a una società pacifica e cooperativa.

Questa visione si discostava parecchio dall’approccio dominante, che vedeva l’economia trasformarsi in una sorta di ingegneria matematica, ossessionata dall’ottimizzazione e dalle funzioni di utilità, rischiando di ridurre i problemi sociali a mere questioni tecniche di massimizzazione del benessere collettivo. Buchanan temeva che questo approccio perdesse di vista la natura sociale e cooperativa delle interazioni umane. Non si trattava di “imperialismo economico” alla Becker, che applicava modelli economici a ogni aspetto della vita; si trattava di definire chiaramente il *cuore* dell’economia: le relazioni volontarie di scambio.

L’Immagine di Boulding: Come la Scienza Modella il Nostro Mondo

Qui entra in gioco un concetto potentissimo sviluppato da Boulding: l'”immagine”. Non pensate a una foto, ma a quella mappa mentale, soggettiva ma anche socialmente costruita, semi-razionale, che ognuno di noi usa per interpretare il mondo, per capire come funzionano le relazioni e le istituzioni, per immaginare alternative e, in definitiva, per agire. Questa “immagine” non è statica, evolve con le nostre esperienze e, crucialmente, è influenzata dalla cultura in cui viviamo.

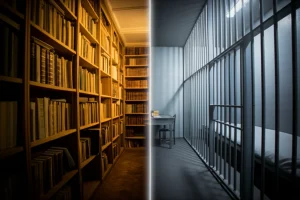

E la scienza? Boulding la vedeva come una “sottocultura” all’interno della società, con i suoi valori specifici (veridicità, curiosità, misurazione…). Questa sottocultura scientifica, pur non essendo l’unica fonte di conoscenza, ha un impatto crescente sulla nostra “immagine” pubblica del mondo. Non si limita a descrivere la realtà, ma contribuisce a crearla. Pensateci: una scienza sociale che mette al centro il potere e il conflitto modellerà la nostra immagine delle relazioni umane in un certo modo, suggerendo certi tipi di soluzioni. Una scienza sociale che, come volevano Boulding e Buchanan, mette al centro lo scambio volontario, orienterà la nostra immagine in un’altra direzione, verso la cooperazione e il mutuo vantaggio.

Ecco la funzione pubblica, quasi culturale, che Boulding e Buchanan attribuivano all’economia: non solo consigliare i politici (ruolo tecnocratico) o informare i cittadini (ruolo democratico), ma contribuire a plasmare un’immagine del mondo che favorisca la cooperazione pacifica. La scelta di definire l’economia come scienza dello scambio diventa, quindi, una scelta morale consapevole, un modo per influenzare positivamente la cultura e l’immaginazione collettiva.

Buchanan e la Svolta: Dalla Public Choice alla Politica come Scambio

All’inizio, Buchanan, influenzato dal suo mentore Frank Knight (noto scettico sulla possibilità di derivare conclusioni etiche dall’economia), sembrava più cauto nel definire l’economia una scienza morale. Difendeva la sua definizione di “scienza dello scambio” su basi metodologiche, sostenendo addirittura che fosse “neutrale” dal punto di vista ideologico. Ma col tempo, credo si sia reso conto che non era così semplice.

La sua evoluzione è evidente nel campo della Public Choice. Inizialmente, questo approccio applicava il modello dell’homo oeconomicus (auto-interessato) alla politica, smascherando il “romanticismo” dell’idea che i politici agiscano sempre per il bene comune. Questo portò a teorie importanti come quella del rent-seeking (gruppi di interesse che cercano benefici a spese pubbliche). Un’analisi potente, certo, ma che rischiava di dipingere la politica solo come un’arena di conflitti e interessi egoistici.

Molti critici temevano che questa visione potesse diventare una profezia auto-avverante, minando la fiducia nella possibilità stessa di una politica cooperativa. E Buchanan, che credeva nella responsabilità dello scienziato sociale non solo di descrivere ma anche di migliorare il mondo, prese sul serio queste critiche. Si rese conto che presentare la politica *solo* come coercizione o conflitto basato sull’interesse personale poteva essere “altamente nocivo”.

Ecco allora il suo “cambio di rotta” verso l’economia costituzionale e la visione della politica come scambio (politics as exchange). Questo non significava negare l’auto-interesse, ma focalizzarsi su come individui, anche con interessi diversi, *potrebbero* accordarsi volontariamente su regole (costituzioni) che limitano i conflitti e permettono la cooperazione per il mutuo vantaggio. Era un modo per reintrodurre la possibilità di accordo volontario nell’immagine della politica, collocandola su quel terreno moralmente “neutrale” che Boulding vedeva nello scambio: né pura benevolenza (spesso irrealistica su larga scala), né pura malevolenza (distruttiva).

Il Potere dell’Immaginazione Economica

Quindi, qual è il succo del discorso? Per Boulding e Buchanan, l’economia ha una responsabilità che va oltre l’analisi tecnica. Ha il compito di influenzare l'”immagine” che abbiamo della società. Non si tratta solo di descrivere come stanno le cose, ma di illuminare i “potrebbe essere” (i might bes, come diceva Buchanan). Analizzare quali tipi di istituzioni, basate sullo scambio volontario, sono *possibili* e *desiderabili*, sia nel mercato che nella sfera politica.

Questa terza funzione pubblica dell’economia – chiamiamola funzione immaginativa o culturale – è forse la più trascurata, ma potenzialmente la più potente. Si tratta di fornire alle persone gli strumenti concettuali per immaginare e costruire una società basata sulla cooperazione pacifica e sul mutuo rispetto, anche tra individui con interessi e valori diversi.

Pensare all’economia in questi termini, come a una disciplina intrinsecamente legata a valori e con un impatto diretto sulla nostra visione del mondo e sulle nostre azioni, è un invito a riflettere. Ci spinge a chiederci: quale “immagine” della società sta promuovendo l’economia oggi? E quale immagine *vorremmo* che promuovesse?

La visione di Boulding e Buchanan ci ricorda che le idee hanno conseguenze e che il modo in cui scegliamo di guardare al mondo economico e politico non è mai neutrale. È una scelta che porta con sé una responsabilità morale. E forse, proprio oggi, abbiamo bisogno di riscoprire questa dimensione “umana” e morale dell’economia.

Fonte: Springer