Blu Egizio e Oltremare: La Chimica Segreta dei Colori che Hanno Dipinto la Storia

Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante, un tuffo nel colore che mescola arte, storia e… chimica! Sì, avete capito bene. Vi siete mai chiesti come facevano gli antichi pittori a ottenere quei blu intensi che ancora oggi ci lasciano a bocca aperta? Beh, la risposta non sta solo nella loro abilità, ma anche nella disponibilità (o meno) dei pigmenti giusti. Pensate che la pittura, fin dalle sue origini oltre 30.000 anni fa, è stata una continua sfida chimica.

Se i colori come il giallo ocra, il rosso ocra (ottenuti da minerali comuni) e il nero (dal carbone) erano, diciamo, a portata di mano fin dalle pitture rupestri (avete presente le meraviglie della grotta Chauvet?), il blu, il colore del cielo e dell’acqua, è stato l’ultimo ad arrivare sulla tavolozza. Un vero mistero, no? In realtà, la spiegazione è più terrena: trovare o creare un pigmento blu stabile e brillante è stata una vera impresa.

In questo nostro viaggio, ci concentreremo su due protagonisti assoluti del blu, due pigmenti che hanno dominato la scena artistica dall’Antico Egitto fino al XVII secolo, prima che l’industria chimica moderna sfornasse nuove soluzioni: il Blu Egizio e il Blu Oltremare.

Il Blu Egizio: Un’Invenzione Faraonica

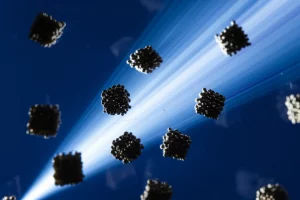

Il primo della nostra coppia è un prodotto sintetico, una vera e propria invenzione degli antichi Egizi. Immaginate questi artigiani geniali che, già intorno al 2600-2500 a.C., riuscirono a creare dal nulla un blu vibrante e duraturo. Come ci riuscirono? Mescolando sabbia (quarzo), calce e un composto di rame (come l’ossido o la malachite, un minerale verdastro abbastanza comune) e cuocendo il tutto in una fornace. Il risultato era una sorta di “fritta”, un materiale vetroso che conteneva cristalli di tetrasilicato di calcio e rame (CaCuSi₄O₁₀ – tenete a mente questa formula!). Erano proprio questi cristalli a dare il colore blu. Una volta macinata finemente questa fritta, ecco pronto il pigmento, pronto per essere mescolato con un legante (come colla animale) e usato per dipingere.

Questo blu, proprio per la sua origine “artificiale” e il processo complesso, non era certo economico. Nell’Antico Egitto, infatti, era riservato principalmente alle figure importanti: dei, faraoni e i loro familiari. Lo vediamo splendere nelle tombe della Valle dei Re, come quella di Amun-her-khepeshef, figlio di Ramses III, o nella famosa tomba di Nebamun al British Museum, dove decora scene di caccia nelle paludi.

Il successo del Blu Egizio fu tale che si diffuse in tutto il Mediterraneo: lo troviamo a Creta, in Grecia, nella Magna Grecia, in Etruria (avete presente le tombe di Tarquinia?) e ovviamente a Roma e Pompei. Pensate che recentemente, negli scavi di Pompei, è stata trovata una ciotola con della fritta di Blu Egizio pronta all’uso, probabilmente abbandonata da un pittore in fuga durante l’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.! Un vero e proprio “laboratorio portatile” congelato nel tempo.

La Chimica Svelata (Dopo Secoli)

Ma cosa rende questo pigmento così speciale dal punto di vista chimico? La sua formula, come abbiamo visto, è CaCuSi₄O₁₀, che corrisponde a un minerale chiamato cuprorivaite. La sua struttura cristallina è affascinante: immaginate degli strati bidimensionali formati da unità di silicato e rame, tenuti insieme da ioni calcio. All’interno di questa struttura, lo ione rame (Cu²⁺) si trova al centro di un quadrato perfetto formato da quattro atomi di ossigeno. Questa disposizione “quadrata planare” è piuttosto insolita per il rame, che di solito preferirebbe una coordinazione ottaedrica (sei legami), ma è “costretto” dalla rigidità della struttura cristallina.

È proprio questa struttura a conferire al Blu Egizio le sue proprietà uniche:

- Il Colore: Il blu deriva da transizioni elettroniche specifiche degli elettroni “d” dello ione rame, assorbendo luce nella parte rossa dello spettro e riflettendo il blu. Queste transizioni (chiamate d-d) non sono però molto intense, il che spiega perché il Blu Egizio, pur essendo brillante, non raggiunge l’intensità quasi abbagliante dell’Oltremare (come vedremo tra poco).

- La Stabilità: La rigida gabbia cristallina protegge lo ione rame da agenti esterni come acqua, acidi o basi. Ecco perché i blu delle tombe egizie o degli affreschi romani sono arrivati fino a noi quasi intatti dopo millenni! È incredibilmente resistente.

Curiosità: in Cina, quasi contemporaneamente, apparve un altro pigmento blu artificiale, il Blu Han (BaCuSi₄O₁₀), simile nella struttura ma con il bario al posto del calcio. La sua sintesi era però più complessa e non arrivò mai in Occidente.

Un Mistero Rinascimentale: Il Blu Perduto e Ritrovato?

Con la caduta dell’Impero Romano, l’Europa attraversò secoli bui. Le arti figurative subirono un declino e, con la distruzione di biblioteche e la scomparsa delle botteghe artigiane, la ricetta per produrre il Blu Egizio andò perduta. Sembra incredibile, ma è così! Eppure, qualcuno aveva trascritto le antiche conoscenze. L’architetto romano Vitruvio, nel suo trattato De Architectura, descriveva la produzione del blu (che lui chiamava caeruleum), ma la sua ricetta era incompleta: mancava un ingrediente fondamentale, la calce (fonte del calcio)! Forse fu una dimenticanza, o forse un segreto industriale custodito gelosamente. Fatto sta che chi provò a seguire Vitruvio nel Medioevo e nel Rinascimento fallì miseramente.

Ecco perché fece scalpore la scoperta, pochi anni fa, che Raffaello, nel suo affresco “Il Trionfo di Galatea” (1512) a Villa Farnesina a Roma, aveva usato proprio il Blu Egizio per dipingere il cielo e il mare! E successivamente è stato trovato anche in altri affreschi della stessa villa. Come è possibile? Raffaello aveva forse riscoperto la formula perduta, magari studiando Vitruvio (che si era fatto tradurre proprio in quegli anni)? O, ipotesi più semplice e intrigante, aveva recuperato il pigmento antico raschiandolo da qualche rovina romana? Immaginate questi pittori rinascimentali che si aggirano tra le rovine, recuperando frammenti di colore antico… affascinante, no?

Blu Oltremare: Il Re dei Pigmenti, Prezioso come l’Oro

Mentre il Blu Egizio cadeva nell’oblio, un altro blu iniziava la sua ascesa: il Blu Oltremare. Questo non era un prodotto sintetico, ma derivava da un minerale, una pietra semipreziosa dal colore blu intenso e punteggiata d’oro (pirite): il lapislazzuli. Questa meraviglia veniva estratta fin dal VII millennio a.C. in miniere remote, principalmente in quello che oggi è l’Afghanistan. Marco Polo ne parlò nei suoi viaggi, descrivendolo come “il più bello del mondo”.

Inizialmente, il lapislazzuli era usato solo per gioielli e sculture (pensate alla maschera di Tutankhamon, con le sopracciglia e le palpebre in lapislazzuli!). Macinarlo per farne un pigmento era costosissimo, quasi proibitivo. Infatti, non esistono pitture antiche (né egizie, né mediorientali) che usino il lapislazzuli come pigmento.

Fu solo con la ripresa economica e culturale del tardo Medioevo e del Rinascimento, soprattutto in Italia, che il lapislazzuli iniziò ad essere importato (principalmente da Venezia) e trasformato in pigmento. Il nome stesso, “Oltremare” (ultramarinus in latino), deriva proprio dalla sua provenienza “da oltre il mare”.

L’Oltremare nell’Arte: Simbolo di Prestigio (e di Spesa!)

L’Oltremare divenne rapidamente il blu per eccellenza, soppiantando pigmenti meno pregiati e meno stabili come l’azzurrite. La sua brillantezza e intensità erano ineguagliabili. Ma il suo costo era esorbitante, paragonabile a quello dell’oro! Questo ebbe un impatto enorme sulla pittura:

- Simbolo di Devozione e Potere: Proprio per il suo valore, l’Oltremare veniva riservato alle figure più importanti, in particolare alla Vergine Maria. Il suo manto blu divenne un’icona, un modo per onorarla con il colore più prezioso. Vediamo questo uso in capolavori di Duccio di Buoninsegna, Gentile da Fabriano, Masaccio, Botticelli…

- Vincoli Contrattuali: Il costo influenzava direttamente i contratti tra pittori e committenti. Un esempio famoso è quello di Andrea del Sarto per la sua “Madonna delle Arpie” (1517). Il contratto, stipulato con le monache committenti, specificava che almeno 5 fiorini d’oro (una bella cifra!) dovevano essere spesi esclusivamente per l’acquisto dell’Oltremare per il manto della Vergine! Questo ci fa capire quanto fosse prezioso e come il suo uso fosse attentamente pianificato e budgettato.

Estrarre l’Oltremare: La Ricetta Segreta di Cennino Cennini

Ma come si trasformava il lapislazzuli in pigmento? Il processo era lungo, complesso e quasi alchemico, descritto in dettaglio dal pittore Cennino Cennini nel suo “Libro dell’Arte” (inizio XV secolo). Il lapislazzuli grezzo contiene solo il 20-40% del minerale blu vero e proprio, la lazurite. Per isolarla, bisognava macinare finemente la pietra e impastarla con una miscela di resina, cera d’api e mastice, formando una specie di palla chiamata “pastello”. Dopo settimane di riposo, questo pastello veniva immerso in una soluzione tiepida di liscivia (una base debole) e “spremuto” con dei bastoncini. Le particelle di lazurite, più fini, si disperdevano nell’acqua formando una sospensione blu, mentre le impurità (calcite, pirite) rimanevano intrappolate nella pasta resinosa. Il processo veniva ripetuto più volte. Il pigmento ottenuto dalle prime estrazioni era il più puro e brillante, e Cennino dice che poteva costare fino a 8 ducati l’oncia – circa 60€ al grammo attuali! Un prezzo folle.

Cennino aggiungeva, con un commento che oggi definiremmo “politicamente scorretto”, che quest’arte era più adatta alle “belle giovani” che agli uomini, per la loro pazienza e delicatezza manuale (e metteva in guardia dalle “vecchie donne”…!). Curiosamente, un recente esperimento al Rijksmuseum di Amsterdam ha confermato che le ricercatrici donne del team sono riuscite meglio degli uomini a replicare l’estrazione seguendo la ricetta di Cennino! Sembra che una certa “abilità sottile” sia davvero necessaria.

La Chimica dell’Oltremare: Una Gabbia per Radicali Blu

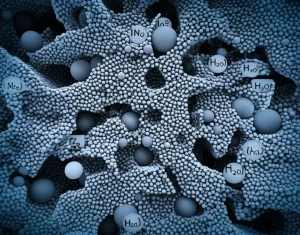

E arriviamo alla chimica di questo blu spettacolare. La lazurite appartiene alla famiglia dei minerali chiamati sodaliti. La struttura base della sodalite (Na₈[Al₆Si₆O₂₄]Cl₂) è una specie di “gabbia” tridimensionale formata da alluminio, silicio e ossigeno. Al centro di queste gabbie, nella sodalite, c’è uno ione cloruro (Cl⁻) circondato da ioni sodio (Na⁺).

Nella lazurite, la formula è simile (Na₈[Al₆Si₆O₂₄]S₃·⁻), ma al posto del cloruro, la gabbia intrappola qualcosa di molto più esotico: un radicale anione trisolfuro (S₃·⁻). È proprio questo piccolo radicale (una molecola con un elettrone spaiato) il responsabile del colore blu intenso!

Perché questo blu è così intenso, molto più del Blu Egizio?

- La Transizione Elettronica: Il colore dell’S₃·⁻ deriva da una transizione elettronica tra orbitali molecolari di tipo “π” (HOMO → SOMO). Questo tipo di transizione è “permessa” dalle regole della meccanica quantistica e quindi assorbe la luce in modo molto efficiente, dando origine a un colore estremamente saturo e brillante. Ricordate le transizioni “d-d” del Blu Egizio? Quelle sono “proibite” e quindi molto più deboli. Ecco spiegata la superiorità cromatica dell’Oltremare!

- La Stabilità (con un punto debole): La gabbia di sodalite protegge il radicale S₃·⁻ dall’ossidazione e da altre reazioni, rendendo il pigmento molto stabile alla luce e all’invecchiamento. Tuttavia, ha un tallone d’Achille: gli acidi. In ambiente acido, il radicale S₃·⁻ si decompone rapidamente, facendo svanire il colore blu. Questo è un problema per gli affreschi esposti all’inquinamento atmosferico (piogge acide) o attaccati da microrganismi che producono acidi.

Michelangelo e i Blu: Una Questione di Budget (e di Riscossa)

La storia di Michelangelo e dei pigmenti blu è emblematica. Nel 1500, gli fu commissionata una “Deposizione di Cristo”. L’opera rimase incompiuta. Si dice che Michelangelo non potesse permettersi l’Oltremare necessario per il manto della Vergine e, non volendo usare un blu meno pregiato, abbandonò il lavoro (forse anche perché aveva appena ricevuto la commissione per il David a Firenze).

Anni dopo, affrescando la volta della Cappella Sistina (1508-1512), dovette affrontare i tagli di budget imposti da Papa Giulio II, impegnato in costose guerre. Risultato: niente Oltremare. Il cielo azzurro della Creazione e della Cacciata dal Paradiso è dipinto con lo smalto, un pigmento molto più economico ottenuto da vetro colorato con cobalto. Lo smalto, però, è meno intenso e tende a sbiadire nel tempo.

La rivincita arrivò 24 anni dopo, con il “Giudizio Universale” (1536-1541) sulla parete di fondo della Sistina. Questa volta, grazie a un contratto più favorevole con i Papi Medici (Clemente VII e Paolo III), Michelangelo poté finalmente usare chili e chili di Oltremare purissimo per dipingere il vasto cielo che accoglie Cristo, i santi e i dannati. Un tripudio di blu, finalmente!

La Rivoluzione Industriale del Blu: Nasce l’Oltremare Artificiale

L’invenzione del Blu di Prussia nel 1706, un blu sintetico molto più economico, mise quasi fuori gioco il costoso Oltremare naturale. Ma i chimici non lo dimenticarono. All’inizio dell’Ottocento, Désormes e Clément analizzarono la lazurite, scoprendo con sorpresa che il colore non era dovuto a un metallo (come si credeva allora), ma allo zolfo! Questa scoperta aprì la strada alla sintesi artificiale.

Nel 1814, si notò che nelle fornaci per la produzione di soda (processo Leblanc) si formavano depositi bluastri simili all’Oltremare. Era la prova che si poteva fare artificialmente! Nel 1824, fu bandito un premio di 6000 franchi per chi fosse riuscito a produrre un Oltremare artificiale a basso costo.

La sfida fu vinta nel 1828 da Jean-Baptiste Guimet, un ingegnere di Tolosa. Guimet sviluppò un processo (che tenne segreto per non favorire la concorrenza) basato probabilmente sulla reazione ad alta temperatura di caolino (argilla), soda, zolfo e carbone come agente riducente, in presenza di aria. Il suo blu artificiale era addirittura più brillante di quello naturale (che conteneva impurità) e costava infinitamente meno. Lo diede da provare al pittore Ingres, che ne fu entusiasta.

Quasi contemporaneamente, anche il chimico tedesco Christian Gmelin pubblicò un metodo di sintesi simile. Ne nacque una piccola disputa sulla priorità, ma il premio andò a Guimet, che fondò presto una fabbrica per la produzione su larga scala. L’Oltremare artificiale (noto come “Blu Guimet” o “French Ultramarine”) conquistò il mercato, non solo per la pittura ma anche per tingere carta, tessuti e persino per “sbiancare” il bucato!

La ricetta base per produrre l’Oltremare artificiale non è cambiata molto in 200 anni, ed è persino un esperimento che si fa nei laboratori di chimica all’università!

L’Eredità dei Blu: Dagli Impressionisti a Oggi

L’arrivo dell’Oltremare artificiale, insieme ad altri blu industriali come il Blu di Cobalto e il Blu di Prussia, arricchì enormemente la tavolozza dei pittori dell’Ottocento. Gli Impressionisti, come Claude Monet, ne furono grandi utilizzatori, sfruttando la sua brillantezza per catturare la luce nei loro paesaggi e scene urbane (pensate alla “Gare Saint-Lazare”). Anche Van Gogh lo amava, usandolo insieme al Blu di Cobalto nella sua celeberrima “Notte Stellata” per creare quei cieli vorticosi e vibranti.

La storia di questi due pigmenti, il Blu Egizio e l’Oltremare, ci mostra in modo lampante come la chimica, la disponibilità dei materiali e persino l’economia abbiano profondamente condizionato l’arte della pittura. Dal blu sintetico degli Egizi, perduto e forse ritrovato, al blu minerale prezioso come l’oro, fino alla sua democratizzazione grazie alla sintesi industriale, il colore blu ha percorso un cammino lungo e affascinante.

Oggi abbiamo a disposizione una gamma infinita di blu, molti dei quali, come il Blu Ftalocianina (introdotto negli anni ’30), superano l’Oltremare in stabilità e potere colorante, sfruttando ancora una volta complessi meccanismi chimici legati a transizioni elettroniche intense. Ma il fascino di quei blu antichi, nati dall’ingegno umano o estratti dalla terra con fatica, rimane intatto, testimoni silenziosi di millenni di storia e di arte.

Spero che questo viaggio nel blu vi sia piaciuto! Alla prossima avventura tra scienza e arte!

Fonte: Springer