PM2.5 Sotto Scacco: La Blockchain e gli Isotopi Rivoluzionano la Lotta all’Inquinamento

Ragazzi, parliamoci chiaro: l’aria che respiriamo è un bene prezioso, ma sempre più minacciato da un nemico invisibile e subdolo: il particolato atmosferico, o PM. In particolare, il famigerato PM2.5 (quelle particelle finissime con diametro inferiore a 2.5 micrometri) è un vero killer silenzioso per la nostra salute e un fattore non trascurabile nei cambiamenti climatici. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha abbassato la soglia di sicurezza a soli 5 microgrammi per metro cubo (μg/m³) all’anno, ma la realtà è sconfortante: quasi il 100% di noi vive in aree dove questo limite viene superato. Un problema globale, urgente, che richiede soluzioni efficaci. Ma come si combatte un nemico così diffuso e dalle mille facce?

La Sfida: Trovare i Colpevoli

Il primo passo è capire da dove viene questo inquinamento. Sembra facile, ma non lo è affatto. Il PM è un cocktail complesso di sostanze, che arrivano da fonti locali (traffico, industrie, riscaldamento) ma anche da molto lontano, trasportate dai venti. Identificare le sorgenti specifiche e valutare se le misure prese per ridurle funzionano davvero è un rompicapo. I metodi tradizionali, come gli inventari delle emissioni (che partono dal basso, stimando quanto inquina ogni fonte) o l’analisi chimica classica (che guarda la composizione generale del PM), hanno i loro limiti, spesso incerti e non riescono a cogliere la dinamica complessa del fenomeno. Serve qualcosa di più… una sorta di “test del DNA” per l’inquinamento.

L’Arma Segreta: Le Impronte Isotopiche

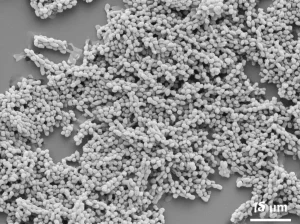

Ed è qui che entro in gioco io, o meglio, la scienza che mi appassiona! Da qualche tempo, abbiamo iniziato a usare una tecnica potentissima: l’analisi degli isotopi. Cosa sono? Immaginate gli atomi di un elemento (come carbonio, azoto, piombo) come fratelli: alcuni sono un po’ più “pesanti” o “leggeri” degli altri. Questi sono gli isotopi. La cosa fantastica è che i processi che generano inquinamento (combustione di carbone, scarichi di auto, incendi boschivi, emissioni industriali) lasciano una “firma” isotopica unica, una vera e propria impronta digitale nel PM che producono. Analizzando queste impronte nel particolato che raccogliamo, possiamo risalire alla fonte con una precisione incredibile, come dei veri detective dell’aria!

Abbiamo già usato ben 14 diversi “marcatori” isotopici (da quelli del carbonio e azoto a quelli di metalli pesanti come piombo e mercurio) per studiare eventi di inquinamento specifici. Il problema? Finora si trattava di studi locali, a breve termine. Mancava una visione d’insieme, globale e a lungo termine. Come capire le tendenze mondiali, l’impatto di politiche su larga scala, senza un archivio completo di queste preziose impronte?

IDGAR: La Biblioteca Globale degli Isotopi

Per colmare questa lacuna, abbiamo creato qualcosa di rivoluzionario: IDGAR (Isotopic Database for Global Atmospheric Research). Pensatelo come una gigantesca biblioteca digitale che raccoglie dati isotopici da tutto il mondo. Ad oggi, contiene ben 34.815 “impronte digitali” isotopiche, relative sia al PM raccolto in atmosfera sia alle sue fonti dirette, provenienti da 1.890 eventi di inquinamento studiati in 66 paesi, dal 1957 fino ad oggi! Un patrimonio di dati immenso, che copre decenni di storia dell’inquinamento atmosferico.

Questo database ci permette non solo di analizzare il passato, ma anche di fare previsioni per il futuro. Possiamo finalmente avere una mappa globale delle firme isotopiche delle varie sorgenti (carbone, traffico, incendi di biomasse, industrie, agricoltura…) e vedere come cambiano da regione a regione.

Blockchain: Il Guardiano dell’Integrità

Ma come garantire che un database così vasto e prezioso, alimentato da ricercatori di tutto il mondo, sia affidabile, sicuro e trasparente? Qui entra in gioco un’altra tecnologia che sta cambiando le regole: la blockchain. Sì, proprio quella delle criptovalute, ma applicata alla scienza! Abbiamo integrato un’architettura blockchain nel sistema di gestione di IDGAR. Ogni dato isotopico inserito, insieme ai suoi dettagli (data, luogo, riferimento scientifico) e ogni operazione fatta sul database (download, upload), viene trasformato in un codice unico (un hash SHA256) e registrato in un “blocco” digitale.

Questi blocchi sono collegati tra loro in ordine cronologico, formando una catena immutabile. Cosa significa? Che una volta inserito, un dato non può essere modificato o cancellato senza lasciare traccia. Qualsiasi tentativo di manomissione altererebbe i codici dei blocchi successivi, rendendo l’alterazione immediatamente visibile. Questo garantisce l’accuratezza, la tracciabilità e l’immutabilità dei dati. La blockchain rende IDGAR una piattaforma affidabile (trustworthy), incoraggiando la condivisione e l’utilizzo dei dati da parte della comunità scientifica globale. È come avere un registro pubblico, distribuito e a prova di manomissione, che certifica l’autenticità di ogni singola informazione. Niente più dubbi sulla provenienza o l’integrità dei dati: la blockchain fa da garante.

Cosa Ci Dicono i Dati? Sorprese e Conferme

Analizzando questo tesoro di dati isotopici su scala globale e nel lungo periodo (grazie a IDGAR e alla sicurezza della blockchain), abbiamo fatto scoperte affascinanti e, a volte, preoccupanti:

- Fonti Dinamiche: Le principali fonti di PM non sono statiche, ma cambiano nel tempo e a seconda della regione. Ad esempio, per il carbonio elementare (EC, la “fuliggine”), prima del 2014 la fonte dominante a livello globale sembrava essere la combustione di biomasse (legna, residui agricoli), mentre dopo ha preso il sopravvento la combustione fossile (carbone, petrolio). Per il carbonio organico (OC), è successo il contrario!

- Interventi Asincroni: Le misure prese per ridurre l’inquinamento (interventi) spesso non sono sincronizzate con i cambiamenti delle fonti dominanti. Abbiamo visto che alcuni interventi sono stati efficaci, ma solo per periodi specifici e su fonti ben precise (es. riduzione del piombo dalla benzina, controllo delle emissioni di SO2 dal carbone in certi anni). Questo suggerisce che le strategie di intervento devono essere più dinamiche e adattive.

- Biomassa in Aumento: Un dato emerge con forza: il contributo della combustione di biomasse (incendi boschivi, agricoltura) all’inquinamento da PM2.5 sta diventando sempre più importante a livello globale.

- Differenze Regionali: La situazione non è uguale ovunque. In Asia, ad esempio, la combustione del carbone è stata storicamente (e in parte lo è ancora) una fonte dominante per il PM2.5, mentre nelle Americhe e in Europa, la combustione di biomasse gioca un ruolo più rilevante. Queste differenze sono cruciali per definire politiche mirate.

Utilizzando modelli statistici avanzati (come il Bayesian MixSIAR) applicati ai dati isotopici di IDGAR, siamo riusciti a “spacchettare” il contributo delle diverse fonti non solo al PM2.5 totale, ma anche ai suoi singoli componenti (carbonio, nitrati, solfati, metalli). Questo ci dà un quadro dettagliatissimo, fondamentale per capire dove agire con precisione chirurgica.

Uno Sguardo al Futuro: Proiezioni al 2100

Cosa ci riserva il futuro? Abbiamo provato a simularlo, integrando i dati di IDGAR con modelli climatici ed economici (GCAM e WRF-Chem) che ipotizzano scenari di mitigazione climatica ambiziosi (quelli per limitare il riscaldamento globale a 1.5°C o 2°C entro il 2100, noti come SSP1-1.9 e SSP1-2.6). I risultati? Anche con sforzi significativi per ridurre le emissioni antropiche (quelle legate alle attività umane), le proiezioni indicano che, al 2100:

- Nelle Americhe, i livelli di PM2.5 scenderebbero a circa 5.4 μg/m³, sfiorando l’obiettivo OMS di 5 μg/m³, ma senza raggiungerlo del tutto.

- In Asia, la situazione resterebbe più critica, con livelli previsti intorno ai 14 μg/m³, ben al di sopra della soglia OMS e paragonabili ai livelli attuali delle Americhe.

Questo ci dice una cosa importante: anche raggiungendo obiettivi climatici ambiziosi, che implicano una forte riduzione dei combustibili fossili, potremmo non riuscire a risolvere completamente il problema del PM2.5. Perché? Perché una quota crescente dell’inquinamento sembra destinata a provenire da fonti naturali o semi-naturali, come gli incendi boschivi (sempre più frequenti e intensi a causa del cambiamento climatico) e le polveri naturali (dust). Queste fonti sono più difficili da controllare con le politiche tradizionali e richiederanno strategie specifiche e innovative.

Perché Tutto Questo è Fondamentale?

Questo lavoro, che combina la precisione delle analisi isotopiche, la potenza dei big data raccolti in IDGAR e la sicurezza garantita dalla blockchain, rappresenta un cambio di paradigma. Ci offre una visione dall’alto (top-down), basata su dati reali e tracciabili, per capire le vere fonti del PM e l’efficacia (o meno) delle nostre azioni. Non si tratta più solo di stimare le emissioni alla fonte, ma di “leggere” direttamente nell’aria chi sono i responsabili.

I risultati ci spingono a ripensare le strategie:

- Gli interventi devono essere dinamici e basati su un monitoraggio continuo delle fonti reali, perché queste cambiano.

- È necessario un approccio multi-componente: non basta guardare il PM totale, bisogna capire le fonti dei singoli “ingredienti” (carbonio, nitrati, solfati, metalli…).

- Dobbiamo iniziare a preoccuparci seriamente delle fonti naturali e della biomassa, sviluppando strategie specifiche anche per queste.

- La collaborazione globale e la condivisione trasparente dei dati (facilitata da piattaforme come IDGAR basate su blockchain) sono essenziali.

Insomma, abbiamo nuovi strumenti potentissimi per affrontare una delle sfide ambientali e sanitarie più pressanti del nostro tempo. Usare i big data isotopici, protetti e valorizzati dalla blockchain, non è solo affascinante dal punto di vista scientifico, ma è cruciale per guidare politiche più intelligenti ed efficaci, e per provare, finalmente, a respirare un’aria più pulita. La strada è ancora lunga, soprattutto in regioni come l’Asia, ma ora abbiamo una mappa molto più dettagliata per orientarci.

Fonte: Springer