Adenocarcinoma Gastrico: E se PD-L1 Non Bastasse? Viaggio alla Scoperta di Nuovi Biomarcatori per l’Immunoterapia

Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante nel mondo della ricerca oncologica, un campo in continua evoluzione dove ogni scoperta può significare una speranza in più per i pazienti. Parleremo di adenocarcinoma gastrico, un nemico piuttosto ostico, e di come stiamo cercando di affinare le nostre armi, in particolare l’immunoterapia, per combatterlo con maggiore efficacia. Immaginate l’immunoterapia come un modo per “risvegliare” il nostro sistema immunitario e spingerlo ad attaccare le cellule tumorali. Fantastico, vero? E lo è, ma c’è sempre un “ma”.

L’Enigma di PD-L1: Un Indicatore Utile, Ma Non Perfetto

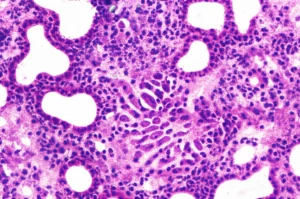

Nel trattamento del cancro gastrico, soprattutto nelle sue fasi avanzate o metastatiche, gli inibitori dei checkpoint immunitari, come quelli che bersagliano PD-1/PD-L1, hanno rappresentato una vera e propria boccata d’aria fresca. PD-L1 è una proteina che si trova sulla superficie di alcune cellule tumorali e, in parole povere, dice alle nostre cellule immunitarie: “Ehi, sono una di voi, non attaccatemi!”. Gli inibitori di PD-1/PD-L1 bloccano questo segnale, smascherando il tumore e permettendo al sistema immunitario di fare il suo lavoro. Per questo, l’espressione di PD-L1 è stata usata come biomarcatore per capire quali pazienti potrebbero rispondere meglio a questa terapia.

Il problema? Beh, non è così semplice. Sebbene alti livelli di PD-L1 siano spesso associati a una migliore risposta, molti pazienti con bassi livelli o addirittura assenza di PD-L1 possono comunque trarre beneficio dall’immunoterapia. E non finisce qui: l’espressione di PD-L1 può variare all’interno dello stesso tumore (eterogeneità tumorale), rendendo la sua misurazione un po’ un terno al lotto. Insomma, PD-L1 è un indizio prezioso, ma non è la sfera di cristallo che vorremmo. Serve qualcosa di più per fare previsioni accurate.

La Caccia ai Nuovi Alleati: Oltre PD-L1

Ed è qui che entriamo in gioco noi ricercatori. L’obiettivo del nostro studio, di cui vi racconto oggi, era proprio questo: identificare biomarcatori aggiuntivi, legati a PD-L1, che potessero aiutarci a selezionare con più precisione i pazienti con adenocarcinoma gastrico da trattare con gli inibitori di PD-1/PD-L1. Vogliamo ottimizzare i piani di trattamento e, soprattutto, migliorare la sopravvivenza globale dei pazienti.

Come abbiamo fatto? Ci siamo tuffati in un mare di dati! Abbiamo analizzato dati di sequenziamento dell’RNA da campioni di adenocarcinoma gastrico e tessuti sani circostanti, presi dal database The Cancer Genome Atlas (TCGA). Abbiamo identificato un bel po’ di geni espressi in modo differenziale (DEGs) tra tessuti tumorali e sani. Poi, ci siamo concentrati sui geni la cui espressione era correlata a quella di PD-L1. Incrociando questi dati, abbiamo ristretto il campo a un gruppo di geni “interessanti”.

Ma non ci siamo fermati qui. Abbiamo usato strumenti bioinformatici come le analisi GO (Gene Ontology) e KEGG per capire quali fossero le funzioni biologiche e i percorsi di segnalazione in cui questi geni erano coinvolti. E indovinate un po’? Molti erano legati a processi immunitari e infiammatori, il che aveva perfettamente senso!

Abbiamo ulteriormente affinato la nostra lista, cercando quei geni che non solo fossero co-espressi con PD-L1 e coinvolti in percorsi immunitari, ma che fossero anche associati a una risposta positiva all’immunoterapia anti-PD-1 in un altro set di dati clinici (PRJEB25780 Dataset). Alla fine di questo lungo processo di “scrematura”, è emerso un candidato particolarmente promettente: BATF2.

BATF2: Un Nome da Ricordare

Analizzando le curve di sopravvivenza di Kaplan-Meier, abbiamo scoperto che BATF2 aveva un impatto significativo sulla sopravvivenza globale dei pazienti con adenocarcinoma gastrico. In particolare, un’alta espressione di BATF2 era associata a una migliore sopravvivenza. Questo è interessante, perché BATF2 è noto per agire come un gene soppressore tumorale.

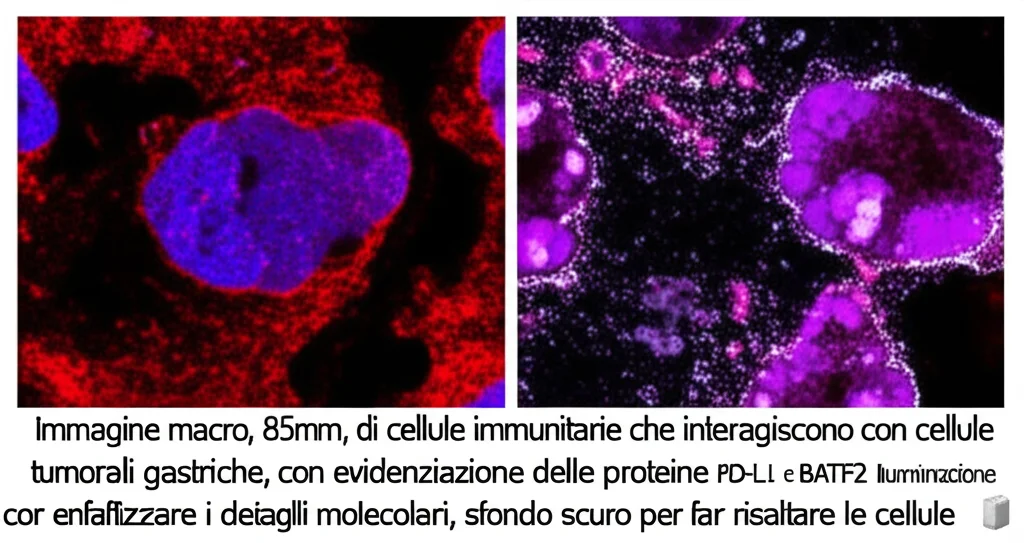

Per capire meglio il ruolo di BATF2, siamo andati ad analizzare la sua espressione a livello di singola cellula in campioni clinici, scoprendo che è presente in diversi tipi cellulari, incluse le cellule maligne. E qui arriva il bello: esperimenti in vitro su linee cellulari di cancro gastrico umano (MKN-45) hanno mostrato che “spegnere” BATF2 (knockdown) promuoveva significativamente la crescita delle cellule tumorali. Non solo: nelle cellule in cui BATF2 era stato silenziato, l’espressione di PD-L1 aumentava! Questo suggerisce una relazione inversa tra BATF2 e PD-L1: quando BATF2 è basso, PD-L1 tende ad essere alto, e viceversa.

Abbiamo anche condotto esperimenti su modelli murini. I tumori che rispondevano bene al trattamento con un anticorpo anti-PD-1 mostravano un aumento significativo dell’espressione di BATF2. Tutte queste scoperte puntano nella stessa direzione: BATF2 potrebbe essere un biomarcatore chiave per predire l’efficacia della terapia di blocco di PD-L1 nel cancro gastrico e agisce come un freno allo sviluppo del tumore.

BATF2 e i Suoi Registi: Uno Sguardo ai Fattori di Trascrizione

Per capire ancora più a fondo come BATF2 possa influenzare la risposta all’immunoterapia, abbiamo cercato di identificare i fattori di trascrizione (TF) che ne regolano l’espressione. I TF sono proteine che controllano quali geni vengono “accesi” o “spenti” in una cellula. Abbiamo predetto che membri delle famiglie STAT e IRF potrebbero essere importanti regolatori di BATF2. Questo è intrigante, perché studi precedenti hanno suggerito che BATF2 e IRF1 potrebbero cooperare nel regolare l’espressione di geni effettori del sistema immunitario. Questi TF potrebbero quindi rappresentare ulteriori bersagli terapeutici.

Il Contesto Immunitario: Un Ecosistema Complesso

È fondamentale ricordare che l’efficacia dell’immunoterapia non dipende solo da un singolo gene o proteina. Il microambiente tumorale è un ecosistema complesso, con un’intricata interazione tra cellule tumorali, cellule immunitarie e altre componenti stromali. Cellule immunosoppressive come i linfociti T regolatori (Tregs) e le cellule soppressorie di derivazione mieloide (MDSCs) possono creare una sorta di scudo che protegge il tumore dall’attacco immunitario. Nell’adenocarcinoma gastrico, alti livelli di Tregs sono stati collegati a una prognosi infausta. Capire e modulare questo microambiente è cruciale.

Per questo, la ricerca di biomarcatori come PD-L1, l’instabilità dei microsatelliti (MSI), il carico mutazionale del tumore (TMB) e, ora, potenzialmente BATF2, è così importante. L’idea è di utilizzare una combinazione di questi indicatori per avere un quadro più completo e personalizzare il trattamento. Ad esempio, sappiamo che i pazienti con tumori ad alta instabilità dei microsatelliti (MSI-H) o con un alto punteggio CPS (Combined Positive Score) per PD-L1 tendono a rispondere meglio agli inibitori di PD-1.

Una Prospettiva Interessante: Geni “Buoni” Anche se Sovraespressi nel Tumore?

Una cosa che mi ha sempre affascinato nella biologia del cancro è che non tutto è bianco o nero. Generalmente, pensiamo che i geni sovraespressi nei tessuti tumorali siano oncogeni, cioè che promuovano il cancro. Tuttavia, il nostro studio su BATF2, e altri studi simili, ci mostrano che non è sempre così. BATF2, pur essendo a volte disregolato nelle cellule tumorali, sembra avere un ruolo di soppressore tumorale. Abbiamo osservato che, sebbene BATF2 possa essere presente nei tessuti GC, la sua alta espressione si correla con una migliore sopravvivenza e una minore espressione di PD-L1.

Questo fenomeno non è unico. Ad esempio, CXCL11 può essere altamente espresso nei tessuti tumorali, ma i pazienti con alta espressione hanno una sopravvivenza più lunga, forse perché questo gene aiuta ad attivare le cellule immunitarie anti-cancro. Anche PLK1, spesso sovraespresso nei tumori e legato a prognosi infausta, in alcuni contesti come il cancro al seno può essere associato a una sopravvivenza più lunga. L’espressione e la funzione di un gene possono dipendere dallo stadio del tumore, dai cambiamenti nel microambiente e dal tipo di trattamento. È questa dinamica che rende la ricerca e il trattamento del cancro così complessi, ma anche così stimolanti.

Conclusioni e Prospettive Future

In conclusione, il nostro studio suggerisce che BATF2 è strettamente correlato all’espressione di PD-L1 nell’adenocarcinoma gastrico. Un’alta espressione di BATF2 si correla positivamente con una bassa espressione di PD-L1, con l’inibizione della crescita delle cellule tumorali e con tempi di sopravvivenza più lunghi per i pazienti. Questo fa di BATF2 un candidato promettente come biomarcatore per predire l’efficacia degli inibitori di PD-1/PD-L1 e, potenzialmente, come bersaglio terapeutico.

Certo, siamo ancora all’inizio. Questi risultati, per quanto entusiasmanti, derivano da analisi di database e studi in vitro e su modelli animali. Saranno necessari ulteriori test preclinici e, infine, studi clinici per confermare il ruolo di BATF2 e capire come integrarlo al meglio nella pratica clinica per aiutare i pazienti con adenocarcinoma gastrico. Ma ogni passo avanti, anche il più piccolo, ci avvicina a terapie sempre più mirate ed efficaci. E questa, per me, è la bellezza della ricerca!

Fonte: Springer