Pulizie di Primavera Cellulari: I BiDAC Riscrivono le Regole per Eliminare le Proteine “Scomode”!

Ciao a tutti, appassionati di scienza e curiosi del meraviglioso mondo che si nasconde dentro ognuno di noi! Oggi voglio parlarvi di una scoperta che mi ha letteralmente elettrizzato, qualcosa che potrebbe cambiare il modo in cui pensiamo a come le nostre cellule fanno le “pulizie di primavera”, eliminando proteine che non servono più o che, peggio, sono diventate dannose. Sto parlando dei BiDAC, o composti bifunzionali che attivano la degradazione, e di come stanno svelando meccanismi cellulari sorprendenti.

BiDAC: I Nuovi Agenti Segreti della Cellula

Avete presente quei farmaci super intelligenti che riescono a colpire bersagli specifici nel nostro corpo? Ecco, i BiDAC sono una nuova classe di queste molecole “cecchino”. La loro missione è semplice ma potentissima: agganciare una proteina bersaglio e, contemporaneamente, reclutare il sistema di “smaltimento rifiuti” della cellula per farla a pezzi. Finora, pensavamo che questo sistema di smaltimento, per le proteine che si trovano nel citosol o nel nucleo, fosse principalmente il proteasoma. Immaginatelo come un sofisticato trita-documenti molecolare che fa a brandelli le proteine etichettate con un segnale di “morte” chiamato ubiquitina.

Questa strategia è geniale, soprattutto per proteine che non hanno solo una funzione enzimatica (che può essere bloccata da un inibitore classico), ma anche una funzione di “impalcatura”, cioè che aiutano altre molecole a stare insieme e a funzionare. Degradarle completamente è molto più efficace che silenziarle soltanto. Un esempio lampante è BRD4, un regolatore epigenetico: i BiDAC che lo degradano si sono dimostrati più potenti dei semplici inibitori in alcuni modelli di cancro ematologico.

Ma Aspetta un Attimo: Non Solo Proteasomi nel Mirino!

La vera domanda che ci siamo posti è: cosa succede quando i BiDAC prendono di mira proteine che non se ne stanno tranquille nel citosol, ma sono integrate nelle membrane cellulari, come la membrana plasmatica che avvolge la cellula, o addirittura dentro gli organelli? Qui le cose si fanno interessanti, perché il percorso per queste proteine potrebbe essere diverso.

Nel nostro studio, ci siamo concentrati su dei bersagli importanti come i recettori tirosin-chinasi (RTK), pensate a EGFR e Her2, spesso iperattivi nei tumori e quindi bersagli cruciali per le terapie. Abbiamo usato dei BiDAC specifici, come uno derivato dal lapatinib (un inibitore di EGFR/Her2) e uno dal tucatinib (più selettivo per Her2), entrambi accoppiati a una molecola che lega l’enzima E3 ligasi VHL. Ebbene, abbiamo scoperto qualcosa di affascinante: l’ubiquitinazione indotta dai BiDAC non spedisce queste proteine di membrana dritte al proteasoma come ci si aspetterebbe, ma le instrada verso i lisosomi per la degradazione! I lisosomi sono altri “centri di riciclaggio” cellulari, specializzati nel degradare materiale proveniente dall’esterno della cellula o organelli vecchi, e operano in un ambiente acido.

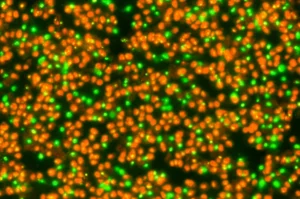

Per arrivare a questa conclusione, non ci siamo basati solo sull’osservazione diretta. Abbiamo usato una tecnica potentissima chiamata morphological profiling. In pratica, “dipingiamo” le cellule con coloranti fluorescenti che evidenziano vari organelli e strutture, poi usiamo microscopi ad alta processività e intelligenza artificiale per analizzare migliaia di immagini e creare dei “profili morfologici” che rappresentano lo stato della cellula. È un po’ come riconoscere una persona dalla sua calligrafia, ma su scala cellulare e con molti più dettagli. Abbiamo visto che i BiDAC attivi inducevano cambiamenti distinti nella localizzazione e nei livelli di Her2, formando dei “puntini” (puncta) positivi per Her2, suggerendo un suo spostamento e accumulo in qualche compartimento.

Per confermare il ruolo dei lisosomi, abbiamo condotto degli screening genetici con CRISPR/Cas9. In pratica, abbiamo “spento” uno ad uno quasi tutti i geni nelle cellule per vedere quali fossero essenziali per la degradazione delle RTK indotta dai BiDAC. Sorprendentemente, non sono emersi i geni del proteasoma come attori principali, bensì quelli che codificano per le subunità della V-ATPasi lisosomiale, una pompa protonica che acidifica i lisosomi e li rende funzionali. E infatti, bloccando la V-ATPasi con un farmaco (Bafilomicina-A1) o l’acidificazione lisosomiale con idrossiclorochina (HCQ), la degradazione delle RTK veniva inibita.

Il Ruolo Inaspettato del Proteasoma: Un Aiuto Prima del Lisosoma

E qui arriva il colpo di scena: i proteasomi, che pensavamo fossero i protagonisti principali della degradazione delle proteine citosoliche via BiDAC, giocano un ruolo cruciale *prima* che le RTK arrivino ai lisosomi. Sembra che siano necessari per la loro internalizzazione dalla membrana plasmatica, cioè per il processo che le porta dentro la cellula. Se inibivamo il proteasoma (ad esempio con Carfilzomib) o l’ubiquitinazione in generale (con MLN-7243), le RTK rimanevano sulla superficie cellulare e non venivano degradate, nonostante i lisosomi fossero pronti a fare il loro lavoro. Abbiamo osservato che l’inibizione del proteasoma bloccava persino l’aumento di ubiquitinazione su Her2 indotto dai BiDAC, forse perché esauriva le scorte di ubiquitina libera nella cellula.

Quindi, il quadro che emerge è più complesso e affascinante:

- I BiDAC marcano le RTK sulla membrana con ubiquitina (probabilmente catene K48, classicamente associate al proteasoma, ma qui con un destino diverso!).

- Questa ubiquitinazione, che richiede un proteasoma funzionale a monte (forse per mantenere i livelli di ubiquitina libera o per altri meccanismi ancora da chiarire), segnala l’internalizzazione delle RTK.

- Una volta internalizzate, le RTK vengono trasportate attraverso il sistema endocitico fino ai lisosomi, dove vengono definitivamente degradate.

PQLC2: Un Attore a Sorpresa nella Degradazione Lisosomiale

Ma le sorprese non finiscono qui! Il nostro screening genetico ha pescato un altro gene interessante, specificamente per la degradazione di EGFR: PQLC2. Questa proteina è un trasportatore di aminoacidi (lisina, arginina) localizzato sulla membrana dei lisosomi, che li sposta dal lume lisosomiale al citosol. Quando abbiamo eliminato PQLC2 (PQLC2KO), la degradazione di EGFR indotta sia dai BiDAC sia dal suo ligando naturale EGF era ridotta.

La cosa curiosa è che la funzione di PQLC2 necessaria per la degradazione di EGFR non sembrava essere legata né alla sua capacità di trasportare aminoacidi, né alla sua interazione con un complesso chiamato CSW (che PQLC2 recluta sui lisosomi in condizioni di carenza di aminoacidi). Anche mutanti di PQLC2 incapaci di queste funzioni riuscivano a ripristinare la degradazione di EGFR nelle cellule PQLC2KO! Invece, abbiamo scoperto che la perdita di PQLC2 portava a un aumento del pH lisosomiale (cioè lisosomi meno acidi) e a lisosomi più grandi. E reintrodurre qualsiasi forma di PQLC2, anche quelle mutate nelle sue funzioni note, riusciva a ripristinare il pH e le dimensioni corrette dei lisosomi, e di conseguenza la degradazione di EGFR. Questo suggerisce una funzione di PQLC2 nel mantenimento dell’omeostasi lisosomiale, forse interagendo con la V-ATPasi, che è cruciale per la loro capacità degradativa.

Un altro dettaglio intrigante è che PQLC2 sembra subire un taglio (cleavage) all’interno di un’ansa intralisosomiale, e il frammento C-terminale risultante è apparentemente sufficiente per queste funzioni regolatorie. Anche una versione di PQLC2 che non può essere tagliata riusciva a ripristinare la funzione.

Come Abbiamo Svelato Questo Intreccio: La Potenza della Scienza Moderna

Per arrivare a queste conclusioni, abbiamo messo in campo un arsenale di tecniche sofisticate. Oltre al già citato morphological profiling e agli screening genetici CRISPR/Cas9, abbiamo utilizzato:

- Western Blotting: per vedere i livelli delle proteine.

- Citofluorimetria a Flusso: per quantificare le proteine sulle cellule o all’interno, e per misurare l’apoptosi.

- Microscopia Confocale e Time-Lapse: per vedere dove vanno le proteine in tempo reale e come colocalizzano con i lisosomi (marcati con LAMP1).

- Immunoprecipitazione: per “pescare” Her2 e vedere che tipo di catene di ubiquitina avesse attaccate.

- Tecniche di Ingegneria Genetica: per creare cellule con versioni fluorescenti di EGFR e Her2 (RTK-FP), o per esprimere versioni mutate di PQLC2.

- FLIM (Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy): una tecnica avanzatissima per misurare il pH dentro i singoli lisosomi sfruttando le proprietà di una proteina fluorescente (mScarlet-LAMP1) la cui “vita” di fluorescenza cambia col pH.

È stato un lavoro di squadra incredibile, che ha richiesto competenze diverse e tanta, tanta pazienza!

Perché Tutto Questo è Così Importante?

Beh, innanzitutto, ci dice che i BiDAC sono strumenti ancora più versatili di quanto pensassimo. Possono dirottare le proteine bersaglio verso diversi macchinari degradativi, non solo il proteasoma. Questo apre la strada allo sviluppo di BiDAC che sfruttino specificamente la via lisosomiale, magari per bersagli che sono resistenti alla degradazione proteasomale o per i quali la via lisosomiale è più efficiente.

Inoltre, capire questi meccanismi nel dettaglio è fondamentale. Ad esempio, il fatto che l’inibizione del proteasoma blocchi l’internalizzazione delle RTK indotta da BiDAC è un’informazione cruciale se si pensa a terapie combinate. E la scoperta del ruolo di PQLC2 nell’omeostasi lisosomiale e nella degradazione di substrati come EGFR potrebbe avere implicazioni che vanno oltre i BiDAC, toccando malattie legate a disfunzioni lisosomiali.

Insomma, stiamo solo iniziando a grattare la superficie di come funzionano questi affascinanti processi cellulari. Ogni nuova scoperta è come aggiungere un pezzetto a un puzzle incredibilmente complesso e meraviglioso. E chissà quali altre sorprese ci riserva il futuro della ricerca sui BiDAC e sulla degradazione delle proteine! Io, personalmente, non vedo l’ora di scoprirlo.

Fonte: Springer