Cuore “Lento”? Forse C’entra una Proteina del Cervello: Il Mistero del Flusso Coronarico Lento e il BDNF

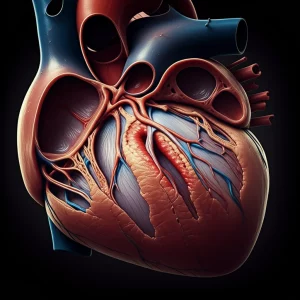

Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di qualcosa di affascinante che collega il nostro cervello al nostro cuore in un modo che forse non immaginate. Avete mai sentito parlare del fenomeno del flusso coronarico lento, o CSFP (Coronary Slow Flow Phenomenon)? È una condizione un po’ misteriosa: in pratica, il sangue scorre più lentamente del normale nelle arterie del cuore, le coronarie, anche se non ci sono restringimenti o blocchi significativi. Chi ne soffre può avere dolori al petto ricorrenti, un po’ come l’angina, e questo può portare a ricoveri ripetuti e, nei casi più seri, anche a conseguenze gravi come aritmie o infarti. Il problema è che non sappiamo ancora esattamente perché succeda.

Capire il Flusso Lento: Il CSFP e la sua Diagnosi

La diagnosi del CSFP si basa su un esame chiamato coronografia. Durante questa procedura, i medici iniettano un liquido di contrasto nelle coronarie e osservano quanto tempo impiega a raggiungere le parti più distali. Usano una misura chiamata TIMI frame count (TFC): più alto è questo numero (corretto per la lunghezza dell’arteria), più lento è il flusso. Ovviamente, la coronografia è un esame invasivo, richiede attrezzature specifiche e personale esperto, e comporta qualche rischio. Sarebbe fantastico avere un modo più semplice e meno invasivo per capire chi è a rischio o per diagnosticare il CSFP, magari con un semplice esame del sangue. E qui entra in gioco il protagonista della nostra storia: il BDNF.

BDNF: Non Solo Cervello, Ma Anche Cuore

Il BDNF, acronimo di Brain-Derived Neurotrophic Factor (Fattore Neurotrofico Derivato dal Cervello), è una proteina conosciuta soprattutto per il suo ruolo fondamentale nel sistema nervoso. Aiuta i neuroni a crescere, sopravvivere e formare nuove connessioni. Ma la cosa interessante è che il BDNF non se ne sta solo nel cervello! Viene prodotto e si trova anche in altre parti del corpo, inclusi il cuore, le cellule muscolari cardiache, i vasi sanguigni e le cellule endoteliali (quelle che rivestono l’interno dei vasi). Può circolare nel sangue e, pensate un po’, la maggior parte (circa il 90%) è immagazzinata nelle piastrine e viene rilasciata nel siero durante la coagulazione.

Studi recenti hanno iniziato a suggerire che il BDNF potrebbe avere un ruolo anche nelle malattie cardiovascolari. Ad esempio, livelli più bassi di BDNF nel siero sono stati associati a un rischio maggiore di problemi in pazienti con insufficienza cardiaca. Altri studi preliminari hanno persino ipotizzato che piccole dosi di BDNF potrebbero aiutare a ridurre le aritmie. Curiosamente, però, in pazienti con angina microvascolare (un altro tipo di problema legato ai piccoli vasi del cuore), i livelli di BDNF sembravano essere *più alti*. Questo ci fa capire che la relazione tra BDNF e microcircolazione cardiaca potrebbe essere complessa.

La forma biologicamente attiva principale del BDNF è chiamata mBDNF (mature BDNF). È proprio su questa forma che si è concentrato uno studio recente, di cui vi voglio parlare. L’obiettivo era semplice ma cruciale: esiste una relazione tra i livelli di mBDNF nel siero e il fenomeno del flusso coronarico lento (CSFP)? Nessuno l’aveva ancora esplorato in modo specifico.

Lo Studio: Mettere Sotto Lente mBDNF e CSFP

I ricercatori hanno coinvolto 125 pazienti che dovevano sottoporsi a coronografia perché sospettati di avere una malattia coronarica. Prima dell’esame, hanno prelevato un campione di sangue a tutti per misurare i livelli di mBDNF nel siero. Dopo la coronografia, hanno escluso i pazienti che avevano restringimenti significativi (>40%), spasmi, ponti miocardici o altre anomalie visibili. Si sono concentrati su quelli con coronarie apparentemente normali o quasi.

Utilizzando il metodo TFC, hanno calcolato la velocità del flusso in ciascuna delle tre arterie coronarie principali (discendente anteriore sinistra – LAD, circonflessa sinistra – LCx, e destra – RCA). Hanno poi calcolato un valore medio (mTFC) per ogni paziente. In base a criteri standard, hanno diviso i pazienti in due gruppi: 77 con CSFP (flusso lento in almeno un’arteria) e 48 con flusso coronarico normale (NCF).

I Risultati: Una Correlazione Inversa Sorprendente

E qui arriva la parte interessante! Analizzando i dati, è emersa una correlazione inversa significativa tra i livelli di mBDNF nel siero e l’mTFC. In parole povere: più basso era il livello di mBDNF, più lento era il flusso sanguigno nelle coronarie (cioè, più alto era l’mTFC).

Confrontando i due gruppi, i pazienti con CSFP avevano livelli di mBDNF nel siero significativamente più bassi rispetto a quelli con flusso normale (NCF). La mediana era di circa 25.9 ng/mL nel gruppo CSFP contro 34.5 ng/mL nel gruppo NCF. Questa differenza era statisticamente molto significativa (P < 0.001).

Ma non è tutto. I ricercatori hanno usato modelli statistici più complessi (regressione lineare e logistica multivariata) per assicurarsi che questa associazione non fosse dovuta ad altri fattori confondenti, come età, sesso, fumo, diabete, ipertensione, farmaci assunti, ecc. Anche tenendo conto di tutte queste variabili, la relazione inversa tra mBDNF e flusso lento è rimasta forte e indipendente. In pratica, per ogni dimezzamento della concentrazione di mBDNF nel siero, le probabilità di avere CSFP aumentavano di oltre 5 volte!

Un altro dato interessante: la riduzione di mBDNF era particolarmente marcata nei pazienti che avevano un flusso lento nell'arteria LAD (che irrora una parte importante del cuore) o in tutte e tre le arterie principali.

Perché il BDNF Potrebbe Influenzare il Flusso Coronarico? Ipotesi sul Meccanismo

Ok, abbiamo visto che c’è una correlazione, ma *perché*? Lo studio non può dare una risposta definitiva (essendo trasversale, osserva solo una “fotografia” in un dato momento), ma possiamo fare delle ipotesi basate su quello che sappiamo del BDNF.

- Vasodilatazione compromessa: Una delle cause principali del CSFP sembra essere un’aumentata resistenza nei piccoli vasi del cuore (microcircolo). Il BDNF, legandosi al suo recettore TrkB, attiva una cascata di segnali (la via PI3K/Akt) che porta alla produzione di ossido nitrico (NO) e altri fattori vasodilatatori. L’ossido nitrico è fondamentale per rilassare i vasi sanguigni e far scorrere meglio il sangue. Se i livelli di mBDNF sono bassi, questa via potrebbe essere meno attiva, portando a una minore produzione di vasodilatatori e, quindi, a un flusso più lento.

- Infiammazione: L’infiammazione, sia sistemica che locale, sembra giocare un ruolo nel CSFP. Nello studio, si è notata una tendenza (anche se non statisticamente fortissima) verso livelli più alti di proteina C-reattiva ad alta sensibilità (hs-CRP), un marcatore di infiammazione, nei pazienti con CSFP. È stato anche osservato che livelli più bassi di BDNF potrebbero essere associati a un aumento dell’infiammazione, forse influenzando l’equilibrio tra diversi tipi di cellule immunitarie (linfociti T). Un BDNF ridotto potrebbe quindi peggiorare lo stato infiammatorio che contribuisce al CSFP.

- Disfunzione Endoteliale: L’endotelio è il rivestimento interno dei vasi sanguigni e la sua salute è cruciale. La disfunzione endoteliale è spesso un segno precoce di aterosclerosi ed è implicata nel CSFP. Il BDNF sembra avere un ruolo protettivo per l’endotelio, aiutando le cellule endoteliali a sopravvivere e a resistere allo stress ossidativo. Bassi livelli di mBDNF potrebbero quindi indebolire queste difese, favorendo il danno endoteliale, l’aumento dello stress ossidativo e, di conseguenza, contribuendo alla disfunzione microvascolare vista nel CSFP. È un po’ un circolo vizioso: il danno endoteliale potrebbe anche ridurre la produzione di BDNF da parte delle stesse cellule endoteliali.

È importante notare che questi risultati sembrano diversi da quelli osservati nell’angina microvascolare “classica”, dove il BDNF era più alto. Questo sottolinea come il CSFP sia probabilmente una condizione distinta, con meccanismi specifici che ora, grazie a studi come questo, iniziamo a intravedere.

Limiti e Prospettive Future

Come ogni studio scientifico, anche questo ha i suoi limiti. È stato condotto in un solo centro e con un numero di pazienti non enorme, quindi i risultati andranno confermati su campioni più grandi e diversificati. Inoltre, essendo uno studio trasversale, non possiamo stabilire con certezza se il basso BDNF sia una causa o una conseguenza del CSFP. Servirebbero studi longitudinali per capirlo. Non è stato misurato il pro-BDNF (un precursore dell’mBDNF), che potrebbe avere anch’esso un ruolo.

Nonostante ciò, questa ricerca è davvero importante. È la prima a mettere in luce una possibile connessione tra i livelli di mBDNF nel siero e il fenomeno del flusso coronarico lento. Suggerisce che l’mBDNF potrebbe non solo essere un potenziale biomarcatore – un giorno, forse, un semplice esame del sangue potrebbe aiutarci a identificare i pazienti a rischio? – ma anche un attore coinvolto nella patogenesi della malattia.

Capire meglio questi meccanismi apre le porte a future ricerche e, potenzialmente, a nuove strategie diagnostiche e terapeutiche per questa condizione cardiaca ancora poco compresa. Insomma, la connessione tra cervello e cuore, mediata da molecole come il BDNF, si rivela sempre più intricata e affascinante!

Fonte: Springer