Ibuprofene Sotto la Lente Batterica: La Sorprendente Trasformazione di Priestia megaterium

Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante nel mondo microscopico, dove piccoli organismi compiono imprese incredibili. Parliamo di un farmaco che quasi tutti conosciamo e abbiamo usato almeno una volta: l’ibuprofene. Antidolorifico, antinfiammatorio… una vera manna dal cielo quando stiamo male. Ma vi siete mai chiesti dove va a finire dopo che il nostro corpo l’ha utilizzato?

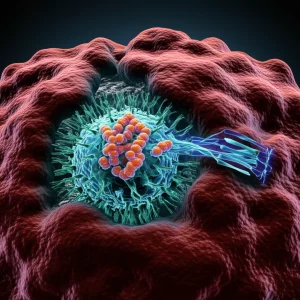

Beh, una parte finisce nell’ambiente, soprattutto attraverso le acque reflue. Anche se gli impianti di depurazione fanno un ottimo lavoro (rimuovendone circa il 90%!), l’ibuprofene è talmente usato che le quantità residue che raggiungono fiumi e laghi non sono trascurabili. Diventa così un inquinante ambientale, e capire come la natura reagisce è fondamentale. Qui entrano in gioco i nostri minuscoli eroi: i batteri!

Alla Ricerca di Super-Batteri “Mangia-Farmaci”

La domanda che ci siamo posti è stata: esistono batteri capaci di “digerire” o trasformare l’ibuprofene? Per scoprirlo, abbiamo messo alla prova alcuni campioni noti per la loro abilità nel degradare inquinanti aromatici. Abbiamo esaminato batteri dei generi Bacillus, Priestia (che una volta era classificato come Bacillus), Paenibacillus, Mycobacterium e Cupriavidus.

Immaginate il nostro laboratorio come una sorta di “casting” per batteri specializzati. Abbiamo incubato questi microrganismi con l’ibuprofene e poi siamo andati a caccia dei risultati, analizzando cosa succedeva alla molecola del farmaco. E indovinate un po’? Tutti i batteri testati hanno mostrato una qualche capacità di trasformare l’ibuprofene! Ma uno in particolare ha attirato la nostra attenzione per la varietà e la quantità di prodotti di trasformazione generati: Priestia megaterium SBUG 518. Questo batterio è diventato il protagonista della nostra indagine più approfondita.

I Segreti della Trasformazione: Idrossilazione e Glicosilazione

Studiando P. megaterium SBUG 518 più da vicino, abbiamo scoperto che utilizza principalmente due strategie per “modificare” l’ibuprofene, strategie che, sorprendentemente, ricordano molto da vicino quello che succede anche nel nostro corpo!

La prima via è l’idrossilazione. In pratica, il batterio aggiunge gruppi ossidrile (-OH) alla catena laterale isobutilica dell’ibuprofene. Questo porta alla formazione di due metaboliti principali:

- 2-idrossiibuprofene (2-OH-IBU): Questo è il principale prodotto che si trova anche nelle urine umane dopo aver preso l’ibuprofene. È interessante vedere come batteri ed esseri umani abbiano evoluto meccanismi simili!

- Carbossiibuprofene (CBX-IBU): Anche questo si forma negli esseri umani e in altri organismi superiori, ma sembra meno comune nei batteri. Per formarsi, richiede un’ossidazione ulteriore (probabilmente passando da un intermedio, il 3-OH-IBU, che però non abbiamo rilevato, forse perché trasformato troppo velocemente).

Ma la vera sorpresa è stata la seconda strategia: la glicosilazione. P. megaterium è capace di attaccare una molecola di zucchero (un piranosio, probabilmente glucosio, visto che la reazione è favorita dalla sua presenza) direttamente al gruppo carbossilico dell’ibuprofene. Questo crea un composto chiamato ibuprofene piranoside (IBU-PYR). Non solo! Il batterio riesce a fare la stessa cosa anche con il 2-OH-IBU, formando il 2-idrossiibuprofene piranoside (2-OH-IBU-PYR).

Uno Zucchero per Difendersi: La Glicosilazione Reversibile

Perché un batterio dovrebbe “sprecare” energia per attaccare uno zucchero a una molecola di farmaco? La risposta sembra essere legata alla detossificazione. Abbiamo condotto test di tossicità e scoperto che l’ibuprofene, a certe concentrazioni e a pH leggermente acido, inibisce la crescita di P. megaterium. Ma l’IBU-PYR, il prodotto glicosilato, alla stessa concentrazione, è risultato molto meno tossico! In pratica, aggiungendo lo zucchero, il batterio rende il farmaco innocuo per sé stesso. È un meccanismo di difesa geniale!

Un altro aspetto incredibilmente interessante è che questa glicosilazione è reversibile. Soprattutto in presenza di glucosio e con cellule batteriche in fase stazionaria (cioè che hanno smesso di crescere attivamente), abbiamo osservato che l’ibuprofene viene rapidamente trasformato in IBU-PYR (fino al 90% in poche ore!), ma poi, col passare del tempo, la concentrazione di IBU-PYR diminuisce e quella dell’ibuprofene originale risale. È come se il batterio “mascherasse” temporaneamente il farmaco e poi, forse quando le condizioni cambiano o le riserve energetiche scarseggiano, lo “smascherasse” di nuovo, magari per recuperare lo zucchero.

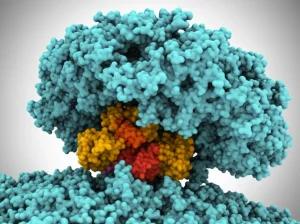

Il Motore Molecolare: I Citocromi P450

Come fa il batterio a realizzare queste trasformazioni chimiche, in particolare l’idrossilazione? Le nostre analisi sul proteoma (l’insieme delle proteine prodotte dal batterio) e gli esperimenti con inibitori specifici puntano il dito verso una famiglia di enzimi molto speciali: i citocromi P450. In particolare, un enzima chiamato Cyp102A1 (o P450 BM3), noto in P. megaterium per la sua capacità di ossidare acidi grassi e altre molecole, è risultato significativamente più abbondante nelle cellule esposte all’ibuprofene. Sembra proprio essere lui il principale responsabile dell’aggiunta dei gruppi -OH all’ibuprofene. Anche questo è un parallelismo affascinante con il metabolismo umano, dove i citocromi P450 giocano un ruolo chiave nel processare farmaci e sostanze estranee.

Non Solo Trasformazione: Gli Effetti Collaterali sui Batteri

L’ibuprofene non è solo un substrato da trasformare per P. megaterium; ha anche degli effetti sulla sua fisiologia. Le nostre analisi proteomiche suggeriscono che il farmaco interferisce con diversi processi cellulari. Uno degli effetti più evidenti sembra essere sulla sporulazione. Le spore sono forme di resistenza che molti batteri producono in condizioni sfavorevoli. Abbiamo notato che, in certe condizioni, l’ibuprofene sembra ostacolare la capacità del batterio di formare spore. Inoltre, sembra influenzare il metabolismo degli amminoacidi e degli acidi grassi, e potenzialmente attivare risposte allo stress ossidativo e al danno al DNA. Questo ci aiuta a capire a livello molecolare perché l’ibuprofene può essere tossico per i batteri.

Perché Tutto Questo è Importante? Implicazioni Ambientali e Future

Questa ricerca apre scenari davvero interessanti. Innanzitutto, ci mostra come Priestia megaterium SBUG 518 sia un eccellente organismo modello per studiare come i batteri interagiscono con i farmaci, grazie ai suoi meccanismi di trasformazione simili a quelli umani e ai suoi potenti enzimi P450.

Poi c’è l’aspetto ambientale. La scoperta che la glicosilazione è rapida e reversibile potrebbe gettare nuova luce su un mistero: perché troviamo ancora ibuprofene nei fiumi, nonostante gli impianti di depurazione sembrino rimuoverlo quasi completamente? Forse, durante il trattamento, una parte dell’ibuprofene viene temporaneamente “mascherata” come IBU-PYR (o altri coniugati), sfuggendo ai metodi di analisi standard per l’ibuprofene. Una volta nell’ambiente, questa forma mascherata potrebbe essere riconvertita in ibuprofene attivo, contribuendo alla sua persistenza. È un’ipotesi affascinante che merita ulteriori indagini!

Naturalmente, questo è solo l’inizio. Sarebbe fantastico studiare cosa succede a concentrazioni di ibuprofene più simili a quelle che si trovano realmente nell’ambiente, testare separatamente i due enantiomeri dell’ibuprofene (le sue forme speculari), e capire meglio la tossicità degli altri prodotti di trasformazione. Inoltre, confrontare il comportamento delle cellule in crescita attiva con quelle in fase stazionaria potrebbe rivelare altri segreti.

Insomma, il piccolo Priestia megaterium ci ha mostrato un mondo complesso di interazioni tra farmaci e microbi. Un mondo dove la trasformazione chimica si intreccia con la sopravvivenza, la detossificazione e, forse, con il destino ambientale di uno dei farmaci più usati al mondo. Non è incredibile cosa possono fare dei semplici batteri?

Fonte: Springer