Batteri Mangia-Plastica: La Mia Incredibile Scoperta nel Suolo!

Ragazzi, parliamoci chiaro: la plastica è un problema enorme. Ovunque ci giriamo, vediamo bottiglie, imballaggi, oggetti… e gran parte di questa è PET (polietilene tereftalato). Pensate che nel 2021, solo negli Stati Uniti, quasi la metà dei contenitori per bevande monodose era in PET, e a livello globale costituisce il 12% dei rifiuti solidi! Il guaio è che questa plastica è super resistente, quasi inerte chimicamente, e ci mette un’eternità a degradarsi, accumulandosi nell’ambiente e creando un bel pasticcio per il nostro ecosistema, specialmente nel suolo.

Ma se ci fosse una soluzione naturale?

Da tempo noi scienziati cerchiamo modi per affrontare questo problema. Ci sono metodi fisici, chimici… ma io sono sempre stato affascinato dalla potenza della natura. E se vi dicessi che la soluzione potrebbe trovarsi proprio sotto i nostri piedi, nel terreno? Sto parlando della biodegradazione: usare microrganismi, come batteri e funghi, per “mangiare” letteralmente la plastica. Sembra fantascienza, vero? Eppure, è proprio quello su cui ho lavorato di recente!

In particolare, mi sono concentrato sui rizobatteri. Sono batteri che vivono nella rizosfera, quella zona di suolo super attiva che circonda le radici delle piante. È un ambiente ricco di scambi e interazioni, e ho pensato: “Vuoi vedere che proprio lì si nascondono dei campioni nella lotta alla plastica?”. L’idea era di trovare batteri che non solo sopravvivessero in siti inquinati dalla plastica, ma che fossero anche in grado di usarla come fonte di cibo.

Un “Dream Team” di batteri

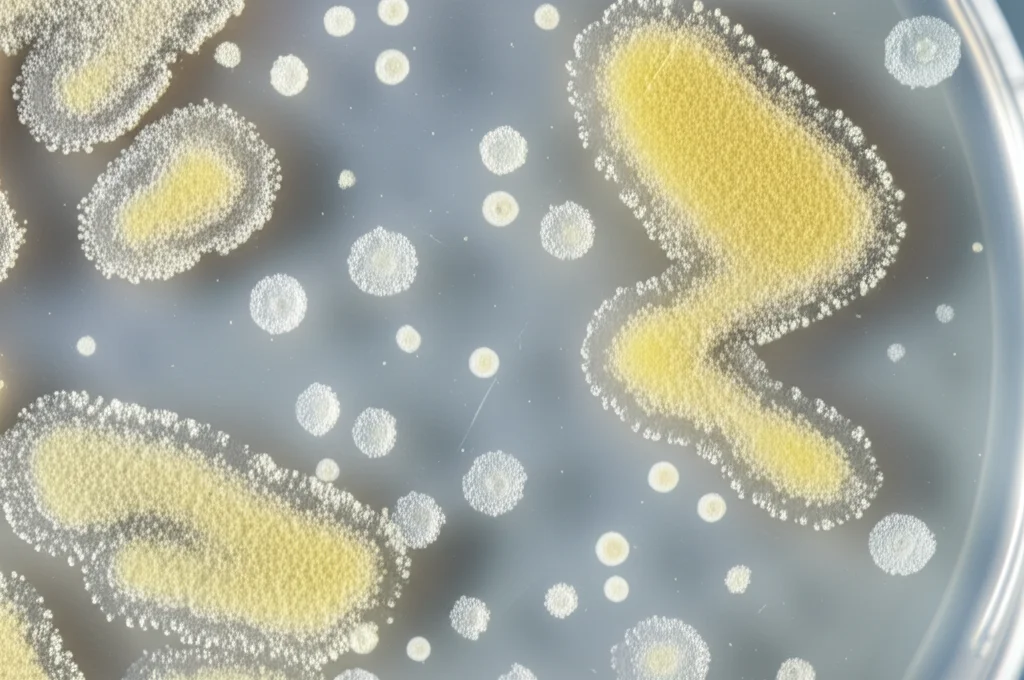

Nel nostro lavoro precedente (sì, questa è un po’ una “puntata successiva”!), avevamo isolato diversi ceppi batterici promettenti da terreni inquinati. Per questo nuovo studio, ho deciso di fare un passo avanti: perché usare un solo batterio quando puoi avere una squadra? Ho selezionato i tre ceppi che avevano mostrato la maggiore capacità di degradare il PET in polvere (Priestia aryabhattai VT3.12, Bacillus pseudomycoides VT3.15 e Bacillus pumilus VT3.16) e li ho messi insieme per formare un consorzio batterico. Prima, però, ho dovuto assicurarmi che andassero d’accordo! Ho fatto un test di compatibilità: li ho fatti crescere vicini su una piastra e… voilà! Nessuna “lite”, crescevano felicemente insieme, mostrando un effetto sinergico. Perfetto! Il mio “dream team” era pronto.

Ottimizzare l’attacco alla plastica

Avere la squadra giusta è fondamentale, ma per ottenere il massimo risultato, devi creare le condizioni perfette. Qui entra in gioco la statistica, in particolare una tecnica chiamata Metodologia della Superficie di Risposta (RSM). Sembra complicato, ma in pratica è un modo intelligente per capire come diverse variabili (nel mio caso, temperatura, pH e quantità di una fonte di carbonio aggiuntiva) influenzano il processo di degradazione. Ho usato un approccio specifico (Box-Behnken Design) per pianificare una serie di esperimenti (15 in totale) variando queste condizioni. L’obiettivo? Trovare la combinazione magica che massimizzasse la “pappa” di PET da parte del mio consorzio batterico. Ho usato polvere di PET con particelle di 300 µm, perché una superficie maggiore facilita l’attacco dei batteri.

Risultati da urlo: il PET si scioglie!

E i risultati? Ragazzi, sono stati pazzeschi! Dopo 18 giorni di incubazione nelle condizioni ottimizzate, il mio consorzio batterico è riuscito a degradare ben il 71,12% della polvere di PET! Le condizioni ideali si sono rivelate essere una temperatura di circa 29.8 °C, un pH di 7.02 (praticamente neutro) e una concentrazione di fonte di carbonio aggiuntiva di 1 g/L. Il modello matematico che ho sviluppato con l’RSM si è dimostrato super affidabile (statisticamente significativo, P<0.05) e i test di validazione hanno confermato i risultati: facendo l'esperimento proprio con questi parametri ottimali, ho ottenuto una degradazione sperimentale del 73.07%, incredibilmente vicina al valore previsto dal modello (71.12%). Questo significa che l'ottimizzazione ha funzionato alla grande!

Come abbiamo “visto” la degradazione?

Ok, misurare la perdita di peso è importante, ma come facciamo a essere sicuri che i batteri abbiano davvero modificato la struttura della plastica? Qui entrano in gioco tecniche di analisi più sofisticate:

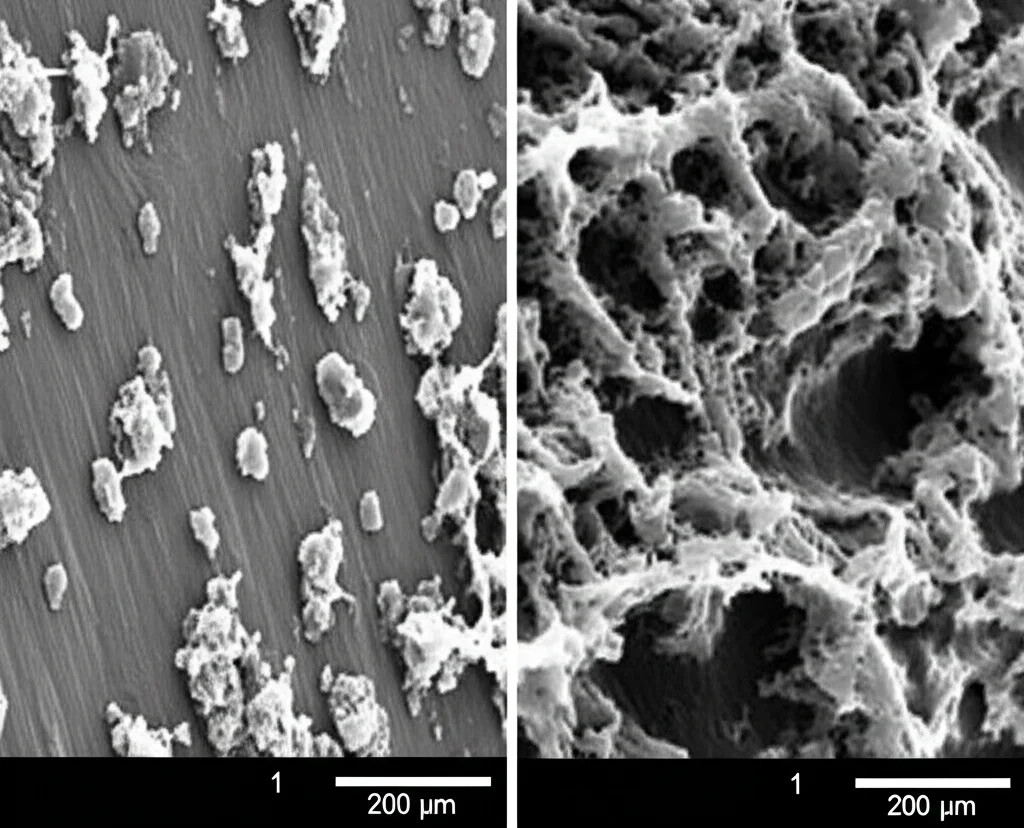

- SEM (Microscopia Elettronica a Scansione): Immaginate un super microscopio che ci permette di vedere la superficie della plastica a ingrandimenti pazzeschi. Le immagini SEM hanno mostrato chiaramente la differenza tra la polvere di PET “intatta” (controllo) e quella trattata con i batteri. Sulla superficie trattata si vedevano i batteri stessi, che avevano formato un biofilm (una specie di pellicola protettiva e attiva) e avevano visibilmente corroso e modificato la struttura liscia del PET. Era la prova visiva che i batteri si erano dati da fare!

- FTIR (Spettroscopia Infrarossa a Trasformata di Fourier): Questa tecnica analizza la “firma chimica” dei materiali. Confrontando lo spettro FTIR del PET trattato con quello del controllo, abbiamo notato cambiamenti significativi: alcuni picchi erano scomparsi, altri si erano spostati o ne erano apparsi di nuovi (come uno a 2980 cm⁻¹). Questo indica che i legami chimici all’interno del polimero PET erano stati rotti o modificati, in particolare i legami esteri e forse anche lo scheletro carbonioso. Era la prova chimica della degradazione!

- HPLC (Cromatografia Liquida ad Alte Prestazioni): Questa tecnica permette di separare e quantificare le molecole presenti in un campione liquido. Analizzando il liquido di coltura dopo la degradazione, abbiamo confrontato l’area del picco corrispondente al PET (o ai suoi componenti) nel campione trattato rispetto al controllo. L’area nel campione trattato era drasticamente inferiore (circa 8 milioni contro 30 milioni del controllo), confermando una riduzione del polimero originale di circa il 73.4%. Questo ci ha dato una misura quantitativa della scomposizione del PET.

Perché questo approccio è così promettente?

Quello che mi entusiasma di più è che stiamo parlando di un approccio eco-friendly e sostenibile. Invece di usare processi chimici aggressivi o dispendiosi energeticamente, sfruttiamo le capacità naturali dei microrganismi. Il fatto che questi batteri provengano dalla rizosfera è particolarmente interessante, perché suggerisce che potremmo integrare questa strategia con la fitodepurazione (l’uso di piante per pulire l’ambiente), creando sistemi di bonifica ancora più potenti.

Il mio consorzio, composto principalmente da specie del genere Bacillus e Priestia (strettamente imparentata), si è dimostrato particolarmente efficace. Questi batteri sono noti per la loro capacità di formare biofilm e di adattarsi ad ambienti difficili, anche con poche sostanze nutritive, come la superficie di una plastica! La degradazione del 73.4% in soli 18 giorni per la polvere di PET è un risultato notevole, superiore a molti altri riportati in letteratura, anche se i confronti diretti sono difficili per via delle diverse condizioni sperimentali e tipi di plastica usati.

Cosa ci riserva il futuro?

Questo studio apre scenari davvero interessanti. Abbiamo dimostrato che un consorzio di rizobatteri, ottimizzato nelle sue condizioni di lavoro, può degradare efficacemente il PET. Il prossimo passo? Potremmo cercare di isolare e studiare gli enzimi specifici che questi batteri usano per “digerire” la plastica. Capire esattamente come funzionano a livello molecolare potrebbe permetterci di creare processi di degradazione ancora più rapidi ed efficienti, magari su scala industriale.

La lotta contro l’inquinamento da plastica è una sfida monumentale, ma credo fermamente che la biotecnologia e lo studio dei microrganismi ci offrano strumenti potentissimi. Utilizzare consorzi batterici come quello che ho studiato potrebbe diventare una strategia chiave per gestire i rifiuti di PET in modo sostenibile, riducendo il loro impatto devastante sui nostri ecosistemi terrestri e acquatici. È un campo di ricerca affascinante e sono convinto che sentiremo parlare sempre di più di questi incredibili “batteri mangia-plastica”!

Fonte: Springer