Giove si Scatena: Aurore Infrarosse Dinamiche Svelate dal JWST!

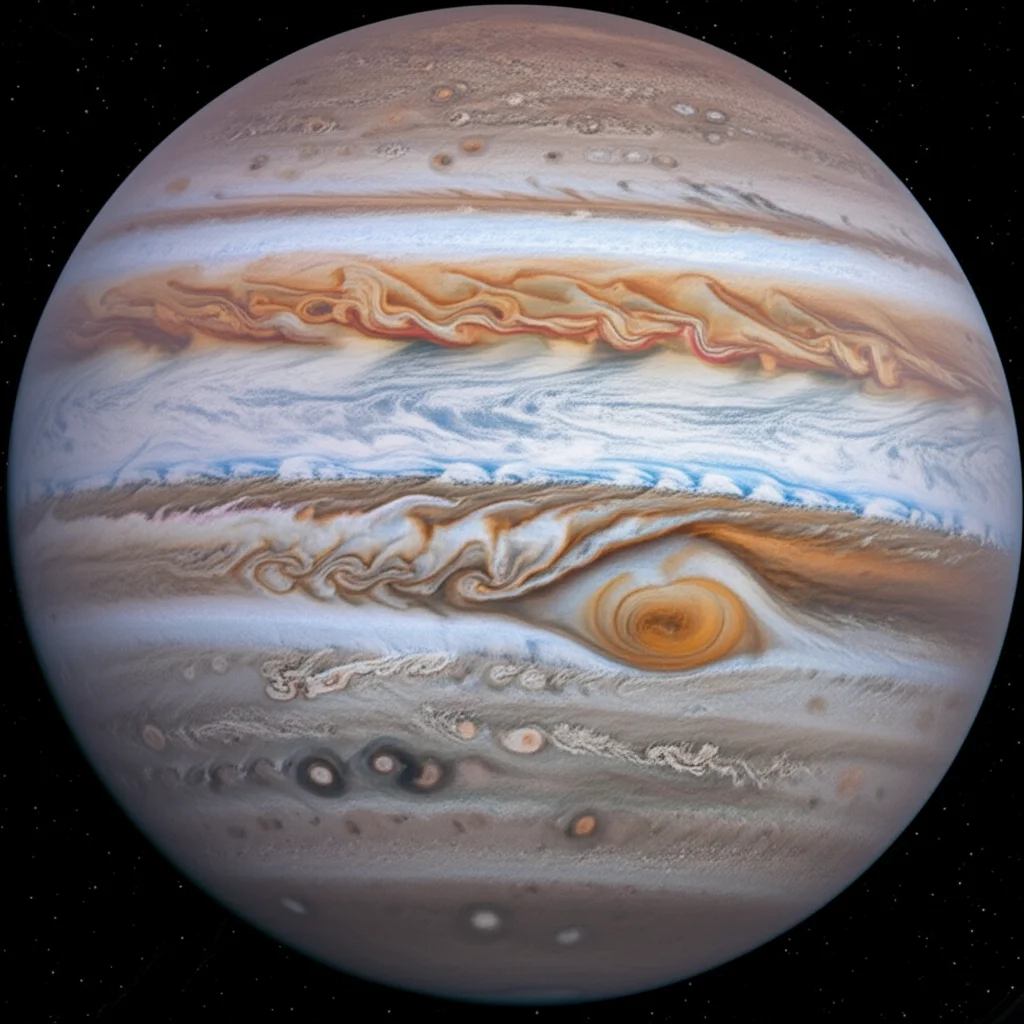

Ciao a tutti, appassionati di stelle e pianeti! Preparatevi, perché oggi vi porto in un viaggio incredibile verso il gigante del nostro sistema solare, Giove, per scoprire uno spettacolo di luci che va ben oltre la nostra immaginazione e, soprattutto, oltre quello che i nostri occhi possono vedere. Parliamo di aurore, ma non quelle terrestri a cui siamo abituati. Stiamo per immergerci nelle aurore infrarosse dinamiche di Giove, un fenomeno che il telescopio spaziale James Webb (JWST) ci sta mostrando con dettagli mai visti prima.

Pensate un po’: le aurore, quei meravigliosi drappi luminosi nel cielo, sono la firma visibile dell’interazione tra particelle cariche energetiche, accelerate nella magnetosfera di un pianeta, e la sua alta atmosfera. Su Giove, queste emissioni sono cruciali per capire il bilancio energetico del pianeta. E il protagonista indiscusso di questo show infrarosso è uno ione un po’ speciale: lo ione idrogeno triatomico, che per gli amici chiameremo H₃⁺.

Un Nuovo Sguardo su un Vecchio Gigante

Per anni abbiamo cercato di capire come si comporta questo H₃⁺. È considerato un “termostato” per l’alta atmosfera di Giove, perché irradia calore sotto forma di emissioni nel vicino infrarosso. Ma quanto velocemente reagisce? Quanto a lungo “vive” una molecola di H₃⁺ dopo essere stata creata da una tempesta aurorale? Le stime variavano da pochi secondi a migliaia! Capire la sua “vita media” è fondamentale, perché da essa dipende quanto efficacemente può raffreddare l’atmosfera.

Le osservazioni da Terra, pur preziose, hanno sempre avuto dei limiti, come la necessità di integrare il segnale per almeno 10-15 minuti per ottenere un’immagine decente, e una risoluzione spaziale non proprio da urlo. Anche la sonda Juno, in orbita attorno a Giove, con il suo strumento JIRAM, pur fornendo dati incredibili, spesso deve “costruire” le immagini dell’intera regione aurorale mettendo insieme dati raccolti in 10-15 minuti. Questo va benissimo per strutture stabili, ma rischia di farci perdere i dettagli dei fenomeni più rapidi.

Ed è qui che entra in gioco il James Webb Space Telescope (JWST). Immaginate di passare da una vecchia TV a tubo catodico a un cinema IMAX 8K! Con la sua Near Infrared Camera (NIRCam), il JWST ci ha regalato immagini dell’aurora H₃⁺ di Giove con una risoluzione spaziale di circa 190 km per pixel e, tenetevi forte, una risoluzione temporale di soli 3 secondi! È circa 100 volte meglio di quello che si ottiene tipicamente da Terra, e con un rumore di fondo praticamente nullo. Una vera rivoluzione!

Lo Spettacolo Infrarosso: Luci Danzanti e Sorprese a Non Finire

Grazie a queste osservazioni mozzafiato, abbiamo scoperto che la morfologia dell’aurora H₃⁺ di Giove è incredibilmente variabile, su scale temporali che arrivano fino ai secondi. Abbiamo visto le caratteristiche che già conoscevamo, come l’emissione principale (ME) – un anello di aurora attorno al polo magnetico – la regione “Swirl” all’alba, e la traccia lasciata dalla luna Io (la Io footprint tail, IFP). Ma le abbiamo viste muoversi e cambiare con una rapidità sorprendente.

Le regioni più brillanti e variabili? Sicuramente la regione attiva crepuscolare (DAR) e la regione attiva di mezzogiorno (NAR). La DAR, in particolare, può cambiare la sua luminosità in modo significativo nel giro di pochi minuti. Pensate che la regione polare scura (DPR), che inizialmente separava l’emissione principale dalla regione Swirl, si è gradualmente “riempita” di emissioni nel corso delle nostre osservazioni.

Una delle scoperte più incredibili riguarda degli eventi che abbiamo chiamato “estinzioni“. In queste occasioni, la luminosità dell’H₃⁺ in aree localizzate è crollata improvvisamente, quasi dimezzandosi in appena una decina di secondi! Immaginate una luce che si affievolisce così rapidamente: è un indizio pazzesco sulla dinamica di questo ione.

Ma non è tutto! Abbiamo anche osservato un fenomeno affascinante: dei rapidi impulsi aurorali viaggianti verso est (REAPs) in una banda debole di emissione, circa 2 gradi verso il polo rispetto all’emissione principale. Questi impulsi sfrecciano a circa 60 km/s, che è tipo 20 volte la velocità di rotazione del pianeta! E non dimentichiamoci delle pulsazioni che si propagano lungo la coda della traccia di Io a velocità simili. Sembra quasi che Giove abbia le sue “onde” luminose che danzano nell’atmosfera!

Un Duetto Cosmico: JWST e Hubble

La cosa ancora più straordinaria è che queste osservazioni del JWST sono state accompagnate da osservazioni simultanee del Telescopio Spaziale Hubble (HST), che guardava Giove nell’ultravioletto lontano (FUV). L’HST vede l’emissione “pronta” dell’idrogeno atomico (H) e molecolare (H₂), eccitato dall’impatto degli elettroni aurorali. Quindi, mentre l’HST ci dice “ecco dove stanno piovendo gli elettroni ORA”, il JWST ci mostra come risponde l’H₃⁺.

Confrontare queste due “voci” dell’aurora gioviana è stato illuminante. Abbiamo notato differenze notevoli:

- La regione polare scura (DPR) è molto più scura nell’ultravioletto rispetto all’infrarosso.

- La brillante emissione H₃⁺ della regione attiva crepuscolare (DAR), così evidente per JWST, ha una controparte ultravioletta molto debole o quasi assente. Un vero mistero!

Questo confronto ci ha permesso di fare una misura chiave. Analizzando un “flare” aurorale (un improvviso aumento di luminosità) nella regione NAR, abbiamo potuto misurare la vita media dell’H₃⁺ aurorale. E il risultato è stato sorprendente: circa 150 secondi (con un’incertezza di soli 4 secondi)! Questo è molto più breve di molte stime precedenti. E gli eventi di “estinzione” suggeriscono che a volte possa essere ancora più corta, dell’ordine dei 29 secondi.

Implicazioni da Capogiro

Una vita media così breve ha conseguenze enormi. Prima di tutto, ci dice che l’H₃⁺ non può irradiare efficacemente l’energia depositata da precipitazioni di particelle “esplosive” e di breve durata. Semplicemente, le molecole di H₃⁺ non “vivono” abbastanza a lungo per farlo. Durante il flare che abbiamo analizzato nella regione NAR, l’H₃⁺ ha irradiato solo il 2% dei 55 terajoule di energia termica depositata dagli elettroni! Questo significa che altri meccanismi, come il raffreddamento tramite idrocarburi o la conduzione verso il basso, devono giocare un ruolo molto più importante di quanto pensassimo in questi eventi impulsivi.

Certo, questo non vale per tutte le regioni. Ad esempio, nell’emissione principale sul lato dell’alba (ME1), che è incredibilmente stabile, il raffreddamento da H₃⁺ sembra bilanciare quasi perfettamente il riscaldamento dovuto alla precipitazione di elettroni.

Un’altra implicazione importante riguarda la densità elettronica nell’ionosfera aurorale di Giove. Usando la vita media di 150 secondi, abbiamo stimato una densità elettronica di circa 5.8 x 10⁴ elettroni per centimetro cubo a circa 500 km di altitudine. Questo valore è incredibilmente coerente con le misurazioni (anche se indirette e a quote più alte) fatte dalla sonda Galileo. Se consideriamo la vita più breve di 29 secondi, la densità salirebbe a 3.1 x 10⁵ cm⁻³, un valore più alto ma comunque plausibile per picchi localizzati.

Il Mistero della Regione Attiva Crepuscolare (DAR)

E poi c’è lei, la regione attiva crepuscolare (DAR). Questa regione è un vero rompicapo. L’energia che irradia sotto forma di emissione H₃⁺ è maggiore dell’energia che sembra ricevere dalla precipitazione di elettroni (stimata dalle emissioni FUV). Quindi, la semplice pioggia di elettroni non basta a spiegarla. Altre fonti di calore, come l’attrito ionico o il riscaldamento Joule, hanno scale temporali troppo lunghe per spiegare la rapida variabilità che osserviamo. Sembra che la DAR sia dominata dalla rapida creazione e distruzione di H₃⁺.

Abbiamo provato a usare dei modelli per capire quale tipo di popolazione di elettroni potrebbe generare le emissioni FUV e H₃⁺ che vediamo nella DAR. I risultati suggeriscono elettroni con energie intorno a 1 keV e densità di corrente allineata al campo magnetico di circa 4 µA m⁻². Il problema? Elettroni gioviani a così alta latitudine con questa energia non possono trasportare una corrente così intensa senza essere accelerati a energie molto più elevate. Le osservazioni della sonda Juno, infatti, indicano che in quelle regioni gli elettroni hanno energie caratteristiche di circa 100 keV. Quindi, l’origine di questa combinazione di emissioni FUV e H₃⁺ nella DAR rimane oscura e indica una lacuna fondamentale nella nostra comprensione dell’ionosfera gioviana e della produzione di H₃⁺. Questo ha anche implicazioni per chi cerca di predire le luminosità H₃⁺ attese, ad esempio, dalle nane brune basandosi sulla precipitazione elettronica.

Verso Nuove Frontiere

Anche i REAPs (Rapid Eastward-travelling Auroral Pulses) e le pulsazioni lungo la coda della traccia di Io ci pongono delle belle sfide. I REAPs mappano a distanze di 40-60 raggi gioviani nella magnetosfera; a quella distanza, la loro velocità lineare sarebbe di circa 10.000 km/s! È interessante notare che il loro periodo di circa 1.6 minuti coincide con il giroperiodo di ioni ossigeno o zolfo in un campo magnetico di 10 nT, e onde ioniche elettromagnetiche a ciclotrone con questo periodo sono state osservate in quelle regioni. Queste onde potrebbero diffondere debolmente gli elettroni facendoli precipitare, ma l’origine della loro propagazione perpendicolare al campo magnetico è ancora tutta da capire.

Per quanto riguarda le pulsazioni della traccia di Io, la loro velocità corrisponde a circa 15 volte la velocità di rotazione planetaria, che a quella distanza equivale a circa 1100 km/s. Questa è una velocità tipica delle onde di Alfvén in quella regione del toro di plasma di Io. Forse stiamo vedendo onde di modo rapido che si propagano lungo il bordo del toro di plasma e che si accoppiano con onde di Alfvén per produrre l’aurora.

Insomma, queste osservazioni del JWST, sebbene coprano solo un breve periodo, hanno già dimostrato l’immenso valore di questo strumento per lo studio delle aurore dei pianeti esterni. Hanno aperto una nuova finestra diagnostica sulla magnetosfera e l’ionosfera di Giove, rivelando un mondo molto più dinamico e complesso di quanto immaginassimo. Ogni risposta sembra portare a nuove, affascinanti domande. E io non vedo l’ora di scoprire cos’altro ci riserverà il gigante gassoso!

Fonte: Springer