MicroRNA e Ossa Fragili: Svelato il Segreto dell’Asse miR-32-3p/TNFSF11 nelle Fratture Osteoporotiche

Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di qualcosa di affascinante che sta emergendo nel campo della ricerca sull’osteoporosi, un problema che, purtroppo, colpisce tantissime persone, soprattutto con l’avanzare dell’età. Parliamo di fratture osteoporotiche (OF), quelle fastidiose e dolorose conseguenze di ossa che diventano più fragili. Ma cosa succede a livello microscopico? E se vi dicessi che delle minuscole molecole, i microRNA, potrebbero giocare un ruolo chiave e offrirci nuove speranze terapeutiche? Seguitemi in questo viaggio alla scoperta dell’asse hsa-miR-32-3p/TNFSF11.

Il Problema: Ossa Fragili e Osteoclasti “Troppo Attivi”

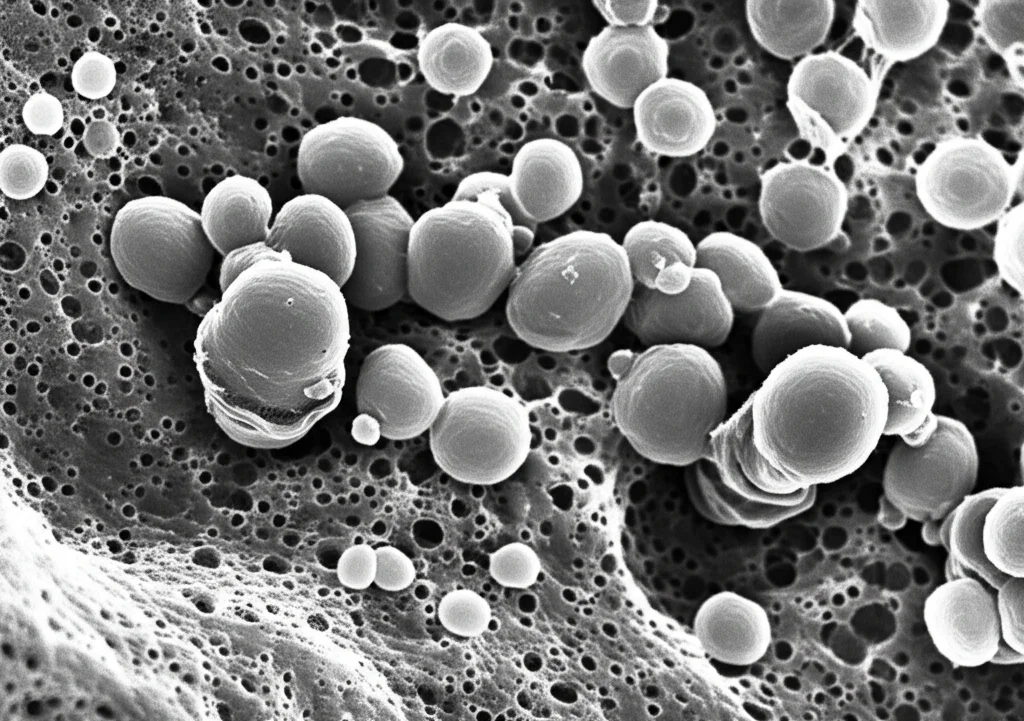

L’osteoporosi rende le nostre ossa più porose e deboli, aumentando drasticamente il rischio di fratture anche per traumi minimi. Al centro di questo processo c’è un delicato equilibrio chiamato rimodellamento osseo, una sorta di “cantiere” continuo gestito da due tipi di cellule: gli osteoblasti, che costruiscono nuovo osso, e gli osteoclasti, che riassorbono quello vecchio o danneggiato. Normalmente lavorano in armonia, ma nell’osteoporosi, spesso, gli osteoclasti diventano iperattivi, “mangiando” più osso di quanto gli osteoblasti riescano a ricostruirne.

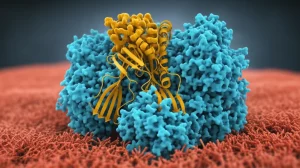

Pensate agli osteoclasti come a degli operai specializzati nella demolizione. Sono cellule fondamentali, derivate dalla stessa linea dei macrofagi (le nostre cellule “spazzine”), ma quando esagerano, creano problemi. Per questo, bloccare la loro eccessiva attività è uno degli obiettivi principali delle terapie attuali contro l’osteoporosi. Un attore chiave che stimola la formazione e l’attivazione degli osteoclasti è una molecola chiamata RANKL (scientificamente nota come TNFSF11). È come il “capocantiere” che dà il via libera alla demolizione. Esiste anche un suo “freno” naturale, l’osteoprotegerina (OPG), ma quando RANKL è troppo abbondante, gli osteoclasti prendono il sopravvento.

Entrano in Scena i MicroRNA: Piccoli Registi Molecolari

Qui la storia si fa ancora più interessante. Avete mai sentito parlare dei microRNA (miRNA)? Sono delle piccolissime molecole di RNA non codificante (cioè non traducono direttamente per proteine) ma con un potere enorme: possono regolare l’espressione di tantissimi geni, spesso agendo come degli interruttori “on/off” o dei “dimmer”. Lo fanno legandosi specificamente a molecole di RNA messaggero (mRNA), quelle che portano le istruzioni per costruire le proteine, impedendone la traduzione o degradandole.

Immaginate un miRNA come un post-it che si attacca a una pagina di istruzioni (l’mRNA), rendendola illeggibile o segnalandola per la distruzione. Un singolo miRNA può influenzare molti mRNA diversi, e un mRNA può essere bersagliato da più miRNA, creando una rete di regolazione incredibilmente complessa. Nel contesto osseo, si è scoperto che alcuni miRNA promuovono la formazione ossea, mentre altri la inibiscono o favoriscono l’attività degli osteoclasti. Ad esempio, miR-21 sembra spingere verso la formazione di osteoclasti, mentre altri, come miR-206 o miR-150, paiono proteggere gli osteoblasti e favorire la costruzione ossea. Capire questa rete miRNA-mRNA è cruciale per decifrare i meccanismi alla base delle fratture osteoporotiche.

La Nostra Indagine: A Caccia dell’Asse Chiave

Proprio per svelare questa intricata rete, è stato condotto uno studio affascinante. L’obiettivo? Identificare i miRNA specificamente coinvolti nelle fratture osteoporotiche e capire come interagiscono con i loro geni bersaglio. Per farlo, siamo partiti analizzando dati pubblici disponibili in database genetici (specificamente, i dataset GSE70318 e GSE74209 dal database GEO). Questi dataset contenevano informazioni sui livelli di miRNA in persone con fratture osteoporotiche rispetto a controlli sani.

Incrociando i dati dei due studi, abbiamo identificato 21 miRNA che mostravano livelli significativamente diversi nei pazienti con fratture. Il passo successivo è stato predire quali geni (espressi come mRNA) questi miRNA potessero regolare. Abbiamo ottenuto una lista enorme, ma l’abbiamo incrociata con un altro database (DISGENET) che elenca i geni già noti per essere associati all’osteoporosi con frattura. Risultato? Abbiamo ristretto il campo a 36 geni bersaglio potenzialmente cruciali.

Ma non ci siamo fermati qui. Abbiamo analizzato a cosa servissero questi 36 geni utilizzando analisi di arricchimento funzionale (GO e KEGG). È emerso che erano coinvolti in processi biologici e pathway metabolici strettamente legati alla salute ossea, come l’ossificazione (la formazione dell’osso) e, cosa molto interessante, la via metabolica legata all’ormone paratiroideo (PTH), un noto regolatore del metabolismo osseo.

Il Sospettato Principale: L’Asse hsa-miR-32-3p/TNFSF11

Analizzando più a fondo queste connessioni, un asse specifico è balzato all’occhio: quello formato da hsa-miR-32-3p e il suo gene bersaglio TNFSF11 (il nostro amico RANKL!). Questo asse sembrava essere un nodo cruciale nelle reti legate sia all’ossificazione che alla via del PTH. Era il momento di passare dalle analisi al computer ai test di laboratorio.

Abbiamo quindi misurato i livelli di hsa-miR-32-3p e dell’mRNA di TNFSF11 nel siero di tre gruppi di persone: controlli sani, persone con bassa densità minerale ossea (BMD) ma senza fratture, e persone con bassa BMD e fratture osteoporotiche. I risultati sono stati illuminanti:

- I livelli di hsa-miR-32-3p erano significativamente più bassi nei pazienti con bassa BMD e fratture rispetto agli altri due gruppi.

- Al contrario, i livelli di mRNA di TNFSF11 erano significativamente più alti nello stesso gruppo di pazienti.

- C’era una chiara correlazione inversa: meno miR-32-3p c’era, più TNFSF11 veniva espresso.

Questo suggeriva fortemente che hsa-miR-32-3p potesse agire come un freno naturale per TNFSF11, e che la sua diminuzione nei pazienti con fratture potesse contribuire all’aumento di RANKL e, di conseguenza, all’iperattività degli osteoclasti.

La Prova del Nove: Esperimenti in Laboratorio

Per confermare questa ipotesi, abbiamo condotto esperimenti su cellule staminali del midollo osseo umano (hBMSCs), che possono essere indotte a differenziarsi in osteoclasti.

Prima di tutto, dovevamo essere sicuri che hsa-miR-32-3p si legasse davvero all’mRNA di TNFSF11. Utilizzando tecniche come il “Dual Luciferase Reporter Assay” e l'”RNA Pulldown”, abbiamo dimostrato che il miRNA si lega specificamente a una regione precisa (la 3′-UTR) dell’mRNA di TNFSF11. Inoltre, aumentando artificialmente i livelli di hsa-miR-32-3p nelle cellule (usando un “mimic”), abbiamo osservato una diminuzione dei livelli di mRNA di TNFSF11. La prova del legame diretto e della sua funzione inibitoria era solida!

Il passo successivo era verificare l’effetto sull’attività degli osteoclasti. Abbiamo osservato che durante il processo di differenziazione delle hBMSCs in osteoclasti, i livelli di hsa-miR-32-3p diminuivano naturalmente, mentre quelli di TNFSF11 aumentavano. Questo combaciava perfettamente con le nostre osservazioni nei pazienti.

Poi, l’esperimento cruciale: abbiamo aumentato i livelli di hsa-miR-32-3p nelle cellule prima di indurle a diventare osteoclasti. Risultato? L’espressione di TNFSF11 diminuiva, e così anche quella di altri marcatori chiave dell’attività osteoclastica (come FOS, NFATC1, Catepsina K, Oscar). Non solo: il numero stesso di osteoclasti formati era significativamente ridotto! Era la prova che hsa-miR-32-3p agisce come un freno sull’attivazione degli osteoclasti.

Per essere ancora più sicuri, abbiamo fatto un contro-esperimento: insieme all’aumento di hsa-miR-32-3p, abbiamo anche forzato l’espressione di TNFSF11 (impedendo al miRNA di bloccarlo completamente). In questo caso, l’effetto inibitorio del miRNA veniva annullato: i marcatori osteoclastici e il numero di cellule tornavano ad aumentare. Questo dimostrava che l’effetto di hsa-miR-32-3p passa, almeno in parte, proprio attraverso la sua capacità di silenziare TNFSF11.

Il Meccanismo Svelato e le Implicazioni Future

Quindi, cosa ci dice tutto questo? Abbiamo scoperto un meccanismo molecolare affascinante: hsa-miR-32-3p agisce come un regolatore negativo di TNFSF11 (RANKL). Quando i livelli di questo miRNA sono normali, esso contribuisce a tenere sotto controllo l’espressione di RANKL, limitando l’attivazione degli osteoclasti e mantenendo l’equilibrio osseo. Tuttavia, in condizioni che portano a fratture osteoporotiche, i livelli di hsa-miR-32-3p sembrano diminuire. Questa riduzione “allenta il freno” su TNFSF11, che aumenta, stimolando eccessivamente gli osteoclasti e portando a un maggiore riassorbimento osseo e fragilità.

Questa scoperta è entusiasmante perché apre nuove prospettive terapeutiche. L’asse hsa-miR-32-3p/TNFSF11 potrebbe diventare un nuovo bersaglio per farmaci mirati a prevenire o trattare le fratture osteoporotiche. Immaginate terapie che possano ripristinare i livelli normali di hsa-miR-32-3p o mimarne l’azione, agendo così come un freno molecolare sull’attività osteoclastica. Questo approccio potrebbe affiancarsi o potenziare le terapie esistenti, come i bisfosfonati o il teriparatide (un analogo del PTH).

Certo, la strada è ancora lunga. Questi risultati sono stati ottenuti principalmente in vitro (su cellule in laboratorio) e su un numero limitato di pazienti da un singolo centro. Saranno necessari studi in vivo (su modelli animali) e validazioni su popolazioni più ampie e diverse per confermare pienamente questi risultati e la loro traslabilità clinica.

In Conclusione

Abbiamo fatto un bel viaggio nel mondo microscopico delle nostre ossa, scoprendo come una piccola molecola di RNA, hsa-miR-32-3p, possa influenzare un processo così importante come il rimodellamento osseo agendo sul suo bersaglio TNFSF11/RANKL. La costruzione di reti miRNA-mRNA si sta rivelando uno strumento potentissimo per svelare i meccanismi complessi alla base di malattie come l’osteoporosi. L’asse hsa-miR-32-3p/TNFSF11 è un esempio brillante di come la ricerca di base possa identificare potenziali bersagli per terapie future, dandoci nuove speranze per combattere la fragilità ossea e le sue conseguenze. Continueremo a seguire questi sviluppi con grande interesse!

Fonte: Springer