Lombrichi Sotto Lente: L’Argilla Giusta Può Salvare la Pelle (ai Pesticidi)?

Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di qualcosa che mi sta molto a cuore e che riguarda il terreno sotto i nostri piedi, un mondo brulicante di vita spesso ignorato. In particolare, parliamo di lombrichi, quegli instancabili lavoratori della terra, e di come se la cavano quando entrano in gioco i pesticidi. Sembra un argomento tecnico, vero? Ma aspettate, perché c’è un risvolto affascinante che riguarda… l’argilla! Sì, proprio quel componente del suolo che forse diamo per scontato.

Vedete, quando si tratta di valutare quanto un pesticida sia pericoloso per gli organismi del suolo, in Europa ci affidiamo a test di laboratorio standardizzati. Questi test usano un tipo di “terreno artificiale”, una ricetta precisa che include sabbia, torba e, appunto, argilla. Il punto è: quale argilla? La scelta standard è il caolino. Ma qui sorge la domanda che mi (e ci) ha incuriosito: il caolino è davvero rappresentativo dei terreni agricoli europei? E se usare proprio questo tipo di argilla finisse per “mascherare” un po’ la reale tossicità dei pesticidi, facendoci sottovalutare i rischi?

La Sfida: Caolino vs Bentonite

Per capirci qualcosa di più, abbiamo deciso di mettere alla prova questa ipotesi. Abbiamo preso due pesticidi comuni, il carbendazim (un fungicida) e l’imidacloprid (un insetticida), e abbiamo osservato come influenzavano la vita dei nostri amici lombrichi, specificamente la specie Eisenia andrei, in terreni artificiali preparati con due tipi diversi di argilla: il classico caolino e la bentonite.

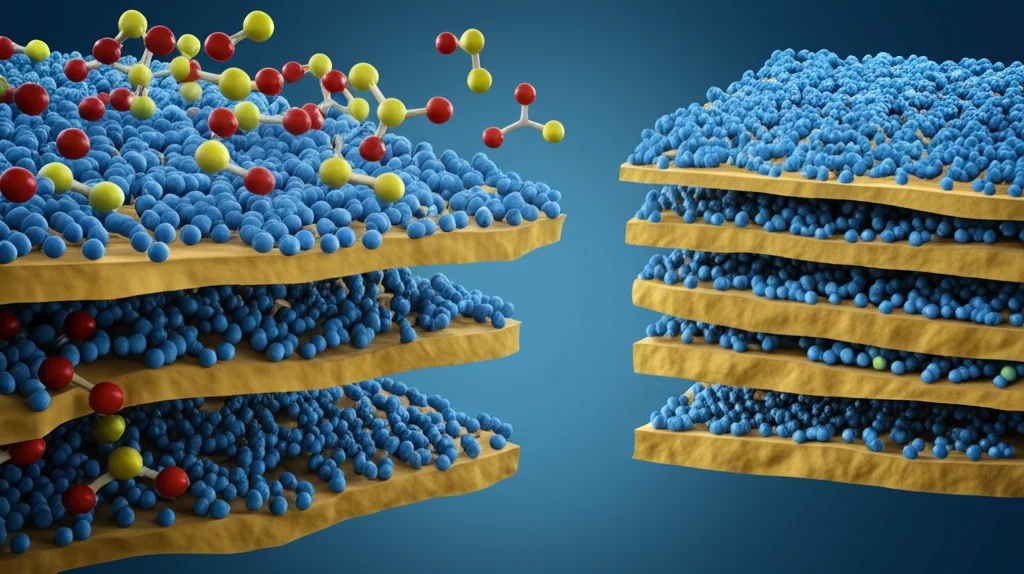

Perché proprio la bentonite? Beh, la bentonite (composta principalmente da montmorillonite) è un’argilla di tipo “2:1”, diversa dal caolino che è “1:1”. Senza entrare troppo nei dettagli chimici, la differenza chiave sta nella struttura e nelle proprietà. La bentonite ha una capacità di “acchiappare” ioni (la famosa Capacità di Scambio Cationico o CEC) molto più alta del caolino e, cosa cruciale, ha uno spazio maggiore tra i suoi “foglietti” strutturali. Pensate al caolino come a un libro ben chiuso e alla bentonite come a un libro con le pagine un po’ più aperte, dove molecole d’acqua e altre sostanze possono infilarsi.

La nostra ipotesi era che queste differenze potessero influenzare quanto pesticida rimane “disponibile” nell’acqua presente nei pori del terreno (la via principale attraverso cui i lombrichi assorbono le sostanze chimiche). Se un’argilla “trattiene” di più il pesticida, ce ne sarà meno a disposizione per far danni, giusto?

L’Esperimento: Lombrichi al Lavoro (e Sotto Stress)

Abbiamo seguito le linee guida ufficiali (OECD 222) per i test di tossicità sulla riproduzione. In pratica, abbiamo preparato i nostri due tipi di terreno artificiale, uno con caolino e uno con bentonite, abbiamo aggiunto diverse concentrazioni dei due pesticidi e poi abbiamo introdotto i lombrichi adulti.

Per 28 giorni abbiamo monitorato la loro sopravvivenza e il loro peso. Poi, abbiamo rimosso gli adulti e lasciato il terreno a “incubare” per altre 4 settimane, per vedere quanti piccoli lombrichi (i “giovanili”) nascevano dai bozzoli deposti. Abbiamo anche controllato che i terreni fossero adatti alla vita dei lombrichi, misurando pH, capacità di ritenzione idrica (WHCmax) e, ovviamente, la CEC, che come previsto era circa 3 volte maggiore nel terreno con bentonite rispetto a quello con caolino (22.8 contro 7.3 cmolc kg⁻¹).

I Risultati: Sorpresa (ma non troppo)!

Prima di tutto, una buona notizia: i test si possono fare tranquillamente anche con la bentonite! I criteri di validità richiesti dalle linee guida sono stati rispettati (con qualche piccola eccezione per la riproduzione con carbendazim, ma nulla di preoccupante per le nostre conclusioni).

Ma veniamo al dunque: l’effetto dei pesticidi. E qui le cose si fanno interessanti. Per entrambi i pesticidi, carbendazim e imidacloprid, la tossicità è risultata maggiore nel terreno preparato con il caolino rispetto a quello con la bentonite. Cosa significa “maggiore tossicità”? Significa che servivano concentrazioni più basse di pesticida per causare effetti negativi (mortalità, riduzione del peso, riduzione della riproduzione).

Ad esempio, per la riproduzione (un parametro molto sensibile), la concentrazione che dimezzava il numero di piccoli nati (EC50) era circa 2.3 volte più bassa per il carbendazim e 3.2 volte più bassa per l’imidacloprid nel terreno con caolino rispetto a quello con bentonite. Anche se non tutte le differenze erano statisticamente “super-significative” per ogni parametro misurato (sopravvivenza, biomassa, riproduzione), la tendenza era chiara e consistente: il caolino rendeva i pesticidi più “cattivi”.

Perché Questa Differenza? La Spiegazione è nell’Argilla

Come mai? La nostra ipotesi sembra reggere. La combinazione di due fattori chiave della bentonite sembra essere la risposta:

- La sua maggiore CEC: la bentonite ha più “siti attivi” carichi negativamente sulla sua superficie, che possono legare le molecole di pesticida (specialmente quelle polari o che possono acquisire una carica, come il carbendazim a certi pH).

- Il suo maggiore spazio interstrato: le molecole di carbendazim e imidacloprid sono abbastanza piccole da potersi infilare tra gli strati della bentonite (che hanno una distanza tra 0.96 e 2.0 nm), ma non tra quelli del caolino (distanti solo 0.70 nm).

In pratica, nel terreno con bentonite, una parte maggiore dei pesticidi viene “sequestrata” dall’argilla, sia legandosi alla superficie sia nascondendosi tra gli strati. Questo riduce la concentrazione di pesticida libero nell’acqua del suolo, rendendolo meno biodisponibile per i lombrichi e, di conseguenza, meno tossico. Nel terreno con caolino, invece, il pesticida rimane più “libero” e pronto a colpire.

Un aspetto interessante riguarda l’imidacloprid. Altri studi avevano suggerito che potesse essere *più* tossico in alcuni terreni naturali rispetto al terreno artificiale standard con caolino. I nostri risultati mostrano il contrario quando si confronta caolino e bentonite in condizioni controllate. Questo suggerisce che forse non è solo il tipo di argilla a fare la differenza, ma anche il tipo di materia organica (torba sfagno artificiale vs. materia organica naturale decomposta), che può influenzare l’assorbimento della parte non polare delle molecole di pesticida. Un altro pezzo del puzzle da esplorare!

Cosa Ci Dice Tutto Questo? Il Caolino come “Peggior Scenario”

Allora, che conclusioni possiamo trarre? Sembra che il caolino, pur non essendo forse l’argilla più comune in tutti i terreni agricoli europei, funzioni come uno scenario “worst-case”, cioè il caso peggiore. Usandolo nei test standard, otteniamo una stima della tossicità che tende ad essere più alta rispetto a quella che si avrebbe con argille come la bentonite, che hanno una maggiore capacità di adsorbimento.

Dal punto di vista normativo e della protezione ambientale, questo non è necessariamente un male. Segue il principio di precauzione: meglio essere un po’ più conservativi e sovrastimare leggermente il rischio, piuttosto che sottovalutarlo e mettere in pericolo organismi importanti come i lombrichi.

Certo, si potrebbe obiettare che usare sempre il caolino rende le valutazioni del rischio ambientale (ERA) un po’ troppo prudenti e forse non perfettamente realistiche per tutti i tipi di suolo. Una possibile via futura potrebbe essere quella di affiancare ai test standard su caolino anche test supplementari con altri tipi di suolo (artificiali con bentonite, o magari terreni naturali standardizzati) come un livello intermedio di valutazione, per avere un quadro più completo e bilanciare meglio protezione e realismo.

Insomma, la prossima volta che pesterete un po’ di terra, pensate a quanta chimica e biologia complesse si nascondono lì sotto, e a come anche la scelta di un tipo di argilla in laboratorio possa avere implicazioni importanti per la salute del nostro pianeta!

Fonte: Springer