Glioblastoma: Viaggio all’Interno dell’Architettura Segreta di un Tumore Multiforme

Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante, quasi da esploratori scientifici, nel cuore di uno dei tumori cerebrali più aggressivi e complessi: il glioblastoma (GBM), in particolare la sua forma IDH wildtype (cioè senza una specifica mutazione nel gene IDH, che lo rende diverso da altre forme).

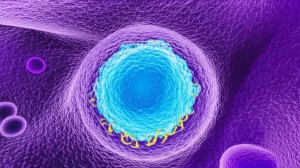

Vi siete mai chiesti perché alcuni tumori siano così difficili da sconfiggere? Beh, il glioblastoma è un maestro del travestimento e della resistenza, e gran parte di questa sua abilità deriva da una caratteristica chiamata eterogeneità. Immaginate un ecosistema complesso, come una foresta pluviale, dove convivono miriadi di specie diverse, ognuna con un ruolo. Ecco, un singolo tumore di glioblastoma è un po’ così: non è un blocco monolitico di cellule tutte uguali, ma un vero e proprio “ecosistema” brulicante di cellule tumorali diverse tra loro e di cellule non tumorali che compongono il cosiddetto microambiente tumorale (TME). Questa diversità, sia tra tumori diversi (eterogeneità intertumorale) sia all’interno dello stesso tumore (eterogeneità intratumorale), è una delle ragioni principali per cui le terapie spesso falliscono e il tumore tende a recidivare.

Superare i Limiti: Una Nuova Visione del Glioblastoma

In passato, molti studi hanno cercato di mappare questa eterogeneità usando tecniche come il sequenziamento dell’RNA su singola cellula (scRNA-seq). Questi studi ci hanno già insegnato tanto, rivelando che le cellule maligne del GBM possono assumere vari “stati”, alcuni dei quali ricordano le cellule presenti durante lo sviluppo del cervello. Tuttavia, c’erano dei limiti: campioni poco numerosi, metodi di dissociazione del tessuto che potevano danneggiare o far perdere alcuni tipi cellulari, e una mancanza di integrazione tra i dati a livello di singola cellula e le caratteristiche genetiche del tumore nel suo complesso.

Per affrontare queste sfide, è nato un progetto ambizioso, il consorzio GBM Cellular Analysis of Resistance and Evolution (CARE). Immaginate un team di super-ricercatori che unisce le forze! Abbiamo analizzato ben 121 campioni di GBM (sia primari che recidive, prelevati da 59 pazienti) utilizzando il sequenziamento dell’RNA su singolo nucleo (snRNA-seq) – una tecnica che, isolando i nuclei invece delle cellule intere, evita i problemi della dissociazione enzimatica e cattura meglio la diversità cellulare – e il sequenziamento del DNA dell’intero tumore. Un lavoro immenso, che ci ha permesso di creare un set di dati multi-omico di dimensioni senza precedenti, arricchito con dati clinici dettagliati.

Il nostro obiettivo? Ottenere una visione completa dell’architettura trascrizionale (cioè, quali geni sono “accesi” o “spenti”) del GBM, svelandone i molteplici strati di complessità.

Strato 1: La Composizione Cellulare – Chi Vive nell’Ecosistema GBM?

La prima cosa che emerge è che i GBM possono essere classificati in base alla loro composizione cellulare generale. Abbiamo identificato una miriade di cellule: 246.408 cellule maligne e 182.897 cellule non maligne. Tra queste ultime, grazie alla snRNA-seq, siamo riusciti a “vedere” anche neuroni e astrociti, cellule che spesso sfuggivano alle analisi precedenti. È come se prima guardassimo la foresta con una lente un po’ appannata, e ora avessimo messo a fuoco anche le specie più elusive!

Questa classificazione iniziale ci dà già una prima idea della “personalità” di ogni tumore: è dominato da cellule maligne? O c’è una forte presenza del microambiente?

Strato 2: Gli Stati delle Cellule Maligne – Nuovi “Volti” del Nemico

Andando più a fondo, ci siamo concentrati sulle cellule maligne. Già conoscevamo quattro stati principali: simili a progenitori neurali (NPC-like), simili a progenitori oligodendrocitari (OPC-like), simili ad astrociti (AC-like) e mesenchimali (MES-like). Ma con la potenza del nostro nuovo dataset, sapevamo che c’era di più da scoprire.

E infatti, abbiamo identificato ben dieci programmi di espressione genica (meta-programmi, MP) che rappresentano gli stati cellulari maligni. Sette di questi ricalcano, con maggiore dettaglio, quelli già noti (ad esempio, lo stato MES-like è stato ulteriormente suddiviso in MES-like vero e proprio, ipossia e stress). Ma le vere star sono tre nuovi stati, prima poco o per nulla caratterizzati:

- NEU-like (neuronale-like): Queste cellule esprimono geni tipici dei neuroni più differenziati e dell’attività sinaptica. Sembra che questo stato sia difficile da catturare con le tecniche tradizionali, forse a causa della morfologia complessa di queste cellule.

- GPC-like (glial progenitor cell-like): Queste cellule esprimono geni associati alle cellule progenitrici gliali, una popolazione cellulare importante nello sviluppo cerebrale. Sono arricchite di cellule in ciclo, suggerendo un ruolo da “progenitore” anche nel tumore. Anche queste erano sottorappresentate negli studi precedenti.

- Cilia-like: Uno stato più raro (circa l’1.6% delle cellule), caratterizzato dall’espressione di geni legati alle ciglia cellulari. Curiosamente, queste cellule esprimono anche marcatori AC-like, suggerendo che un sottogruppo di cellule AC-like attivi questo programma ciliare.

Pensate a questi stati come a diverse “professioni” che le cellule tumorali possono intraprendere. Alcune sono più simili a cellule staminali (GPC-like, NPC-like, OPC-like), altre a cellule più mature o specializzate (NEU-like, AC-like), altre ancora rispondono a stimoli ambientali come la mancanza di ossigeno (ipossia) o lo stress.

Abbiamo anche notato che circa il 20% delle cellule maligne mostra caratteristiche di due stati contemporaneamente: le cosiddette cellule ibride. Non si tratta di un artefatto tecnico, ma probabilmente di cellule in transizione da uno stato all’altro. Studiando quali coppie di stati ibridi sono più frequenti, abbiamo costruito un modello che suggerisce possibili percorsi di differenziazione, con gli stati GPC-like, NPC-like e OPC-like al centro, come potenziali “hub” da cui si diramano gli altri stati più differenziati. Lo stato GPC-like, in particolare, sembra essere un candidato a “progenitore precoce” con capacità di differenziarsi lungo molteplici traiettorie.

Strato 3: I Profili di Espressione di Base (BP) – L’Impronta Digitale del Tumore

Finora abbiamo parlato di eterogeneità all’interno di un tumore (i vari stati cellulari). Ma cosa dire delle differenze tra un tumore e l’altro, al di là della diversa abbondanza di questi stati? Per capirlo, abbiamo sviluppato un approccio ingegnoso: abbiamo confrontato i tumori basandoci solo su cellule nello stesso stato. In pratica, abbiamo “filtrato” l’effetto della composizione degli stati cellulari.

Sorprendentemente, sono emersi tre profili di espressione genica di base (Baseline Profiles, BP) che ricorrono in modo consistente tra i tumori, indipendentemente dallo stato cellulare specifico che stavamo analizzando. Li abbiamo chiamati:

- BP-NEU (neuronale)

- BP-Glial (gliale)

- BP-ECM (matrice extracellulare)

Questi BP rappresentano delle caratteristiche trascrizionali “di fondo” del tumore, una sorta di impronta digitale che rimane costante anche se le cellule al suo interno cambiano stato. È importante notare che, sebbene i nomi ricordino alcuni stati cellulari (MP), i geni che definiscono i BP sono distinti da quelli degli MP. Gli MP variano molto all’interno del tumore, mentre i BP variano di più tra i tumori, ma rimangono stabili all’interno dello stesso tumore.

L’Interazione tra Strati: Geni, Microambiente e Stati Maligni

A questo punto, avevamo tre strati di eterogeneità: la composizione cellulare generale, gli stati delle cellule maligne (MP) e i profili di base del tumore (BP). Ma come interagiscono tra loro? E come entrano in gioco la genetica del tumore e il microambiente (TME)?

Abbiamo analizzato anche il TME, identificando 62 MP specifici per i vari tipi di cellule non maligne. Abbiamo scoperto che l’abbondanza di certi stati del TME è associata a specifici BP e MP maligni. Ad esempio, l’abbondanza di cellule MES-like è legata a un aumento di cellule immunitarie chiamate macrofagi associati al tumore (TAM) e a cellule endoteliali. Le cellule NEU-like maligne sono associate alla presenza di neuroni non maligni, suggerendo un dialogo tra loro. L’ipossia, oltre a plasmare l’identità delle cellule tumorali, sembra coltivare un ecosistema immunosoppressivo.

Utilizzando un software chiamato CellChat, abbiamo persino mappato le interazioni ligando-recettore tra gli stati delle cellule maligne e le cellule non maligne, identificando potenziali “dialoghi” molecolari che potrebbero essere bersagli terapeutici. Ad esempio, abbiamo trovato interazioni tra TAM e cellule MES-like (IGF1-IGF1R), tra cellule OPC e progenitori (PTN-PTPRZ1), e tra neuroni e cellule NEU-like (NLGN-NRXN, NRG-ERBB4).

E la genetica? Abbiamo confermato associazioni note (come l’amplificazione di CDK4 con lo stato NPC-like e di PDGFRA con l’OPC-like) e ne abbiamo trovate di nuove. In particolare, lo stato GPC-like è risultato fortemente associato alle alterazioni genetiche “canoniche” del GBM (guadagno del cromosoma 7, perdita del cromosoma 10p, amplificazione di EGFR, mutazioni del promotore di TERT). Sembra che questo stato GPC-like sia raro nei GBM che non presentano queste alterazioni tipiche.

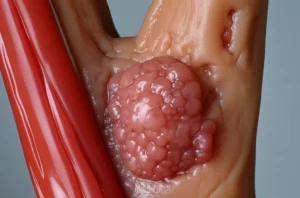

Tre Ecosistemi Stereotipici del Glioblastoma

Mettendo insieme tutti i pezzi del puzzle – composizione cellulare, stati maligni (MP), profili di base (BP) e alterazioni genetiche – è emerso un quadro affascinante. Abbiamo identificato tre ecosistemi stereotipici del glioblastoma, ognuno caratterizzato da una costellazione di queste caratteristiche:

- Ecosistema NEU: Associato al BP-NEU, agli stati NEU-like, OPC-like e NPC-like, a un TME ricco di cellule glio-neuronali (neuroni, astrociti, oligodendrociti) e a mutazioni in TP53 e RB1.

- Ecosistema ECM: Associato al BP-ECM, agli stati MES-like e ipossia, a un TME ricco di macrofagi e a mutazioni in NF1.

- Ecosistema Glial: Associato al BP-Glial, allo stato GPC-like, a una frazione tumorale altamente maligna e ad amplificazioni di EGFR e MDM2.

Circa il 43% dei campioni analizzati poteva essere assegnato in modo robusto a uno di questi tre ecosistemi. Questo non significa che gli altri tumori siano “caotici”, ma piuttosto che riflettono combinazioni uniche di queste caratteristiche, sottolineando ulteriormente l’incredibile diversità e complessità del GBM.

Cosa Significa Tutto Questo?

Questo studio ci fornisce una mappa incredibilmente dettagliata dell’architettura trascrizionale a più livelli del glioblastoma. Abbiamo scoperto nuovi stati cellulari maligni (NEU-like, GPC-like, Cilia-like) che erano sfuggiti in precedenza, probabilmente a causa delle limitazioni tecniche. L’identificazione dello stato GPC-like, in particolare, come potenziale cellula progenitrice al centro di diverse traiettorie di differenziazione, è molto intrigante.

L’introduzione dei profili di espressione di base (BP) ci offre un nuovo modo di guardare all’eterogeneità tra tumori, distinguendola dalla variabilità degli stati cellulari interni. È come se ogni tumore avesse una sua “personalità” di fondo (il BP) che influenza tutte le cellule al suo interno, e allo stesso tempo fosse popolato da cellule con diverse “specializzazioni” (gli MP).

L’idea che genetica tumorale, microambiente e caratteristiche maligne (BP e frequenza degli MP) si combinino per formare ecosistemi stereotipici è un passo avanti enorme. Ci aiuta a capire perché ogni glioblastoma sia, in un certo senso, una malattia a sé, ma anche perché esistano dei “temi” ricorrenti.

Certo, c’è ancora molta strada da fare. Ma avere una mappa così dettagliata è fondamentale. È come avere le istruzioni di montaggio di un macchinario incredibilmente complesso: solo capendo come funziona ogni singolo ingranaggio e come interagiscono tra loro, possiamo sperare di trovare i suoi punti deboli e, un giorno, sconfiggerlo. Questo lavoro, insieme a uno studio complementare che analizza come questa architettura evolva nel tempo e dopo le terapie, apre nuove prospettive per lo sviluppo di trattamenti più mirati e personalizzati contro il glioblastoma.

Spero che questo viaggio nel cuore del GBM vi abbia affascinato quanto ha affascinato me nel raccontarvelo. La ricerca non si ferma, e ogni nuova scoperta è un passo in più verso la comprensione e la cura!

Fonte: Springer Nature