Cancro alla Prostata: L’Imaging a Trasferimento Protonico Ammidico (APTWI) Può Davvero Svoltarci la Diagnosi?

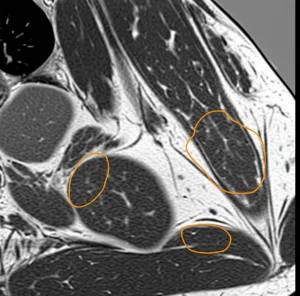

Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di un argomento che, lo so, tocca molti da vicino: il cancro alla prostata. È uno dei tumori più comuni tra noi uomini, e la sua diagnosi e, soprattutto, la valutazione della sua aggressività, possono essere un vero rompicapo. Ci affidiamo a strumenti come la risonanza magnetica multiparametrica (mpMRI) e al sistema di classificazione PI-RADS, che assegna un punteggio da 1 a 5 alle lesioni sospette. Ma cosa succede quando ci troviamo di fronte a lesioni classificate come PI-RADS 3, 4 o 5? Beh, qui le cose si complicano.

Vedete, studi precedenti hanno mostrato che solo una piccola percentuale delle lesioni PI-RADS 3 (dal 2 al 22.9%) e una fetta non totale di quelle PI-RADS 4-5 (40-80%) si rivelano poi essere tumori clinicamente significativi (csPCa) dopo la biopsia. Questo significa che c’è un tasso di falsi positivi piuttosto alto, che porta a procedure invasive e terapie non sempre necessarie. Immaginate l’ansia e lo stress! Ecco perché noi ricercatori siamo costantemente alla ricerca di metodi per affinare questa valutazione del rischio.

Una Nuova Freccia al Nostro Arco: L’Imaging a Trasferimento Protonico Ammidico (APTWI)

Ed è qui che entra in gioco una tecnica di imaging piuttosto affascinante: l’Amide Proton Transfer-Weighted Imaging (APTWI). Lo so, il nome è un po’ tecnico, ma cercherò di spiegarvelo in modo semplice. L’APTWI è una particolare sequenza di risonanza magnetica che ci dà informazioni sullo stato metabolico delle cellule. Come? Misurando lo scambio di protoni tra le proteine libere all’interno delle cellule e l’acqua. Circa due terzi delle alterazioni che vediamo con l’APTWI sono dovute a un aumento del contenuto proteico, e questi cambiamenti sono spesso legati allo sviluppo e alla progressione del cancro. Pensatela come una sorta di “spia” metabolica che si accende quando qualcosa non va a livello cellulare.

L’APTWI è già stata usata per distinguere lesioni prostatiche benigne da maligne e per predire metastasi ossee, ma c’era ancora poca ricerca sul suo ruolo nel predire il rischio di cancro alla prostata aggressivo e sulla sua correlazione con il famoso Gleason Score (GS). Il Gleason Score, per chi non lo sapesse, è un punteggio che i patologi assegnano esaminando il tessuto prostatico al microscopio: più alto è il punteggio, più aggressivo è il cancro. E questo è cruciale, perché un GS basso (≤ 6) può significare una sorveglianza attiva, mentre un GS alto (≥ 3+4) indica un cancro clinicamente significativo che potrebbe richiedere trattamenti più aggressivi.

Cosa Abbiamo Cercato di Capire con il Nostro Studio?

Nel nostro studio, ci siamo posti un obiettivo preciso: esplorare il valore dell’APTWI, combinata con altri due parametri già noti – il coefficiente di diffusione apparente (ADC), un’altra misura derivata dalla risonanza magnetica, e la densità dell’antigene prostatico specifico (PSAD) – nel valutare il rischio di lesioni aggressive PI-RADS v2.1 di categoria 3-5. Volevamo anche vedere se c’era una correlazione tra i parametri dell’APTWI e il Gleason Score, per gettare le basi per l’uso di questa sequenza metabolica nella diagnosi precoce e nel trattamento del cancro alla prostata.

Abbiamo analizzato retrospettivamente i dati clinici e di risonanza magnetica di 101 pazienti, di cui 69 con cancro alla prostata (PCa) e 32 con lesioni prostatiche benigne (BL). Il gruppo con cancro è stato ulteriormente suddiviso in base al Gleason Score, nei cosiddetti Gleason Grade Groups (GG) da 1 a 4. Abbiamo confrontato i parametri APTWI, l’ADC e il PSAD tra i diversi gruppi.

Per farla breve, abbiamo misurato vari parametri derivati dall’APTWI (APTmax, APTmean, APTmin) e li abbiamo messi a confronto. Abbiamo usato le curve ROC e le curve di precisione-richiamo (PR) per vedere quanto fossero bravi questi parametri, da soli o combinati, a fare la diagnosi giusta.

I Risultati: Cosa Ci Dicono i Numeri?

Ebbene, i risultati sono stati davvero incoraggianti! Abbiamo visto che i parametri APTWI e il PSAD erano significativamente più alti nel gruppo con cancro alla prostata rispetto al gruppo con lesioni benigne. Al contrario, l’ADC era significativamente più basso nel gruppo con cancro, come ci aspettavamo. Tra tutti i singoli parametri, l’ADC ha mostrato la migliore capacità diagnostica per il cancro alla prostata, seguito dal PSAD e dall’APTmin. Ma la vera magia è avvenuta quando li abbiamo combinati: l’analisi combinata di APTmin + ADC + PSAD ha mostrato l’area sotto la curva (AUC) più alta, raggiungendo un impressionante 0.997! Questo significa una capacità diagnostica vicina alla perfezione nel distinguere il cancro dalle lesioni benigne.

Ma non è tutto. All’interno del gruppo di pazienti con cancro, abbiamo trovato differenze significative nei parametri APTWI tra i vari Gleason Grade Groups (da GG1 a GG4). In particolare, c’erano differenze notevoli tra i gruppi GG1 e GG3, GG1 e GG4, GG2 e GG3, e GG2 e GG4. Questo suggerisce che l’APTWI non solo ci aiuta a dire “sì, è cancro” o “no, non lo è”, ma ci dà anche un’idea di quanto sia aggressivo.

Abbiamo anche trovato una correlazione positiva moderata tra APTmax e APTmean con il Gleason Score. Questo significa che, in generale, all’aumentare dell’aggressività del tumore (GS più alto), aumentano anche questi valori APTWI. Questo ha senso, perché tumori più aggressivi tendono ad avere una maggiore densità cellulare e un contenuto proteico più elevato.

Stratificare il Rischio: L’APTWI Fa la Differenza

Quando si è trattato di valutare il rischio di cancro alla prostata aggressivo (cioè distinguere le lesioni GG1 da quelle GG ≥ 2, che sono considerate clinicamente significative), l’APTmean si è distinto, mostrando l’AUC più grande (0.948). E, ancora una volta, la combinazione si è rivelata vincente: unendo APTmean con ADC e PSAD, l’AUC è salita ulteriormente a 0.956. Questo ci dice che l’APTWI può davvero essere un biomarcatore importante per la stratificazione del rischio, aiutandoci a identificare quei pazienti che necessitano di un trattamento più tempestivo e mirato.

In pratica, i nostri risultati suggeriscono che l’APTWI, specialmente quando usata insieme ad ADC e PSAD, può migliorare significativamente l’accuratezza diagnostica per le lesioni PI-RADS 3-5. Questo potrebbe tradursi in una riduzione delle biopsie inutili e in una migliore pianificazione terapeutica. Immaginate di poter dire con maggiore certezza a un paziente se la sua lesione “dubbia” è davvero qualcosa di cui preoccuparsi seriamente o meno!

Certo, Qualche Limite C’è (Ma Siamo Sulla Strada Giusta!)

Come ogni studio scientifico che si rispetti, anche il nostro ha delle limitazioni. Innanzitutto, si tratta di uno studio retrospettivo condotto in un singolo centro, con un numero di pazienti non enorme. Serviranno sicuramente studi prospettici multicentrici con coorti più ampie per confermare questi risultati. Inoltre, ci siamo concentrati sulla relazione tra Gleason Score e APTWI, ma sappiamo che il rischio di cancro aggressivo è determinato da molteplici fattori. Infine, per quanto abbiamo cercato di essere precisi nella selezione delle regioni di interesse (ROI) per le misurazioni, l’eterogeneità tumorale è sempre una sfida. Forse in futuro, tecniche come la radiomica potranno aiutarci a interpretare i dati APTWI in modo ancora più obiettivo e accurato.

Nonostante queste cautele, credo fermamente che l’imaging a trasferimento protonico amidico (APTWI) sia una promessa incredibilmente brillante nel campo della diagnosi del cancro alla prostata. Per quelle lesioni PI-RADS 3-5 che ci tengono sulle spine, l’APTWI ha il potenziale per diventare un biomarcatore prezioso per la stratificazione del rischio. E la sua combinazione con PSAD e ADC sembra essere la strada giusta per ottenere la diagnosi più accurata possibile.

Siamo solo all’inizio, ma ogni passo avanti nella ricerca ci avvicina a diagnosi più precise, trattamenti più personalizzati e, soprattutto, a dare risposte più chiare e meno ansiogene ai nostri pazienti. E questa, per me, è la cosa più importante.

Fonte: Springer