Decifrare il Cervello con l’IA: Come l’Apprendimento Automatico Svela gli Effetti dei Farmaci

Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante al confine tra neuroscienze, bioingegneria e intelligenza artificiale. Immaginate di poter “ascoltare” le conversazioni tra neuroni, le cellule fondamentali del nostro cervello, e di capire come queste conversazioni cambiano quando introduciamo un farmaco. Sembra fantascienza? Beh, non del tutto! Grazie a tecnologie avanzate come i biosensori a microelettrodi e la potenza dell’apprendimento automatico, stiamo iniziando a decifrare questo linguaggio complesso.

Nel mio lavoro, mi trovo spesso di fronte a una sfida enorme: capire come le sostanze neuroattive, dai farmaci alle potenziali tossine, influenzano l’intricata rete di comunicazione del nostro sistema nervoso. È un puzzle complicato, perché il cervello non è fatto di interruttori on/off, ma di miliardi di neuroni che chiacchierano costantemente tra loro, formando reti dinamiche e complesse.

La Sfida: Ascoltare i Neuroni e Capire i Farmaci

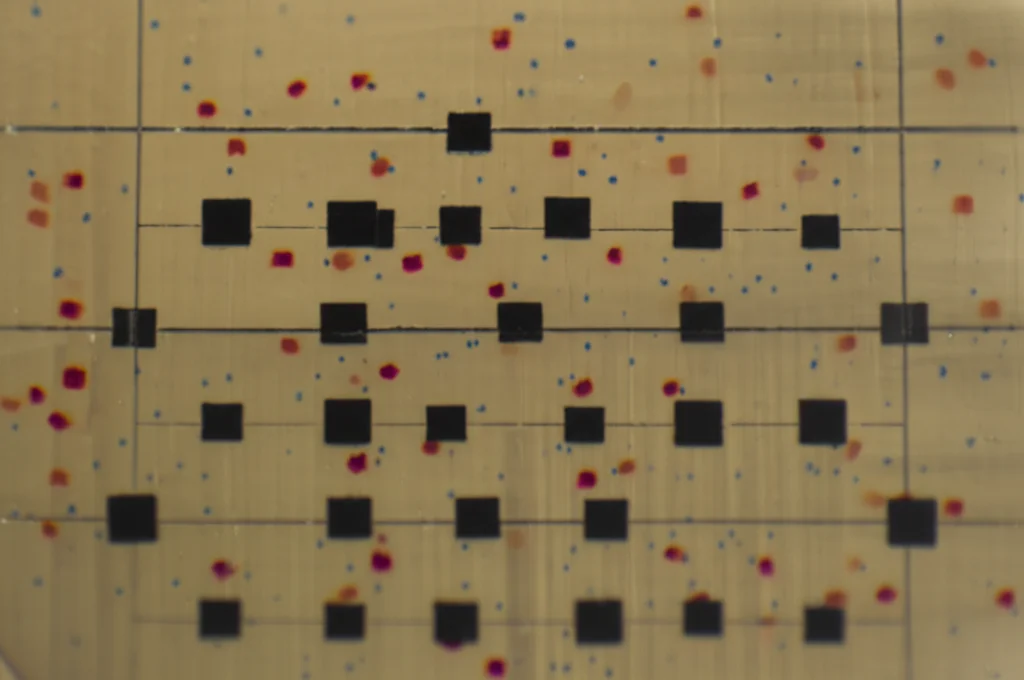

Per “origliare” queste conversazioni neuronali, utilizziamo piattaforme potentissime chiamate array di microelettrodi (MEA). Pensatele come minuscoli “stetoscopi” capaci di registrare l’attività elettrica di colture di neuroni *in vitro*, cioè cresciuti in laboratorio su una piastra speciale. Questi MEA ci forniscono una finestra unica sul comportamento delle reti neuronali, permettendoci di osservare come rispondono a diversi stimoli, inclusi i farmaci.

Analizzare i dati provenienti dai MEA, però, non è una passeggiata. Si tratta di una mole enorme di segnali elettrici, i cosiddetti “spike” (i momenti in cui un neurone “parla”), da cui dobbiamo estrarre informazioni significative. Tradizionalmente, ci si basa su statistiche che misurano parametri come la frequenza degli spike, la sincronia con cui i neuroni “parlano” insieme, o la connettività generale della rete. Ma questi metodi hanno dei limiti: spesso richiedono assunzioni sui dati che non sempre sono vere nel mondo biologico, così complesso e “disordinato”.

La Svolta: Apprendimento Automatico e Reti Complesse

Qui entra in gioco la magia dell’apprendimento automatico (Machine Learning – ML) e dell’analisi delle reti complesse (Complex Network Analysis – CNA). L’ML è fantastico perché può scovare pattern nascosti e relazioni non lineari nei dati senza bisogno di fare troppe assunzioni a priori. È come avere un investigatore super intelligente che analizza gli indizi (i dati neuronali) per noi.

L’analisi delle reti complesse, invece, ci permette di rappresentare la rete di neuroni come un grafo, un insieme di nodi (i neuroni o gli elettrodi) e di archi (le connessioni funzionali tra loro). Possiamo poi misurare proprietà di questa rete, come la sua efficienza nel trasmettere informazioni, quanto è “segregata” (cioè divisa in moduli specializzati) o quanto è “complessa”. Questi parametri ci danno un’idea della struttura e della dinamica della comunicazione neuronale.

Il problema, a volte, è che i modelli di ML possono sembrare delle “scatole nere”: funzionano benissimo, ma non sempre capiamo *perché* prendono certe decisioni. E in campi come la medicina o le neuroscienze, la trasparenza è fondamentale! Fortunatamente, esistono tecniche come i valori SHAP (SHapley Additive exPlanations) che ci aiutano ad aprire queste scatole nere, quantificando l’importanza di ciascuna “caratteristica” (ad esempio, una misura di rete specifica) nel determinare il risultato del modello. Questo ci permette di interpretare i risultati dell’ML in modo biologicamente significativo.

Il Nostro Esperimento: Mettere alla Prova il Sistema con la Bicucullina

Per testare il nostro approccio, abbiamo sviluppato un flusso di lavoro computazionale che integra ML e CNA per analizzare i dati MEA. Abbiamo deciso di metterlo alla prova con una sostanza ben nota nel campo delle neuroscienze: la bicucullina (BIC). La bicucullina è un antagonista del recettore GABA(_A), il che significa che blocca un importante sistema di “freno” (inibizione) nel cervello. Questo porta a un aumento dell’eccitabilità e della sincronia della rete, spesso inducendo uno stato simile all’epilessia.

Abbiamo coltivato neuroni corticali (estratti da embrioni di ratto, seguendo rigorosi protocolli etici) su piastre MEA e abbiamo registrato la loro attività spontanea prima e dopo aver aggiunto la bicucullina. L’obiettivo era duplice:

- Vedere se il nostro sistema ML riusciva a distinguere in modo affidabile l’attività neuronale “normale” da quella alterata dalla bicucullina.

- Capire *quali* caratteristiche della rete neuronale venivano modificate dal farmaco, usando i valori SHAP per interpretare i risultati.

Il nostro flusso di lavoro è stato progettato per essere flessibile. Abbiamo testato sistematicamente diversi parametri chiave nell’analisi, come la dimensione delle finestre temporali in cui suddividere i dati, la dimensione dei “bin” per contare gli spike, e diversi metodi per calcolare la correlazione (e quindi la connettività) tra i segnali degli elettrodi. Questo è cruciale per adattare l’analisi a diversi esperimenti e garantire risultati affidabili.

Decodificare i Segnali: Il Flusso di Lavoro in Azione

Il processo inizia con i dati grezzi: le registrazioni degli spike da ciascun elettrodo attivo sulla piastra MEA. Questi dati vengono prima “puliti” per rimuovere rumore e artefatti. Poi, applichiamo un approccio chiamato “sliding window”: dividiamo le lunghe registrazioni (10 minuti) in segmenti più piccoli, sovrapponendoli parzialmente. Questo aumenta la quantità di dati disponibili per l’addestramento dei modelli ML, anche se partiamo da un numero limitato di esperimenti (nel nostro caso, 9 piastre MEA).

Per ogni finestra temporale, calcoliamo due tipi principali di caratteristiche:

- Misure di rete complessa: Prima costruiamo una matrice di connettività, che ci dice quanto è forte la “conversazione” tra ogni coppia di elettrodi (usando metodi come la correlazione di Pearson). Da questa matrice, trasformata in un grafo, calcoliamo una serie di misure di rete come la complessità, la densità, l’efficienza, la centralità di alcuni nodi, la transitività (quanto i “vicini” di un nodo sono anche “vicini” tra loro), e varie misure legate alla struttura delle comunità all’interno della rete.

- Sincronia: Utilizziamo una misura specifica chiamata Spike-Contrast, nota per essere robusta, che ci dà un singolo valore per quantificare quanto l’attività dei neuroni è sincronizzata in quella finestra temporale.

Queste caratteristiche diventano l’input per diversi algoritmi di machine learning (come SVM, Random Forest, Naive Bayes, XGBoost, ecc.). Li addestriamo a classificare ogni finestra temporale come “controllo” (prima della bicucullina) o “trattata” (dopo la bicucullina). Per valutare le prestazioni, usiamo la metrica AUC (Area Under the ROC Curve), che va da 0.5 (classificazione casuale) a 1 (classificazione perfetta).

Cosa Abbiamo Scoperto: Svelare gli Effetti della Bicucullina

I risultati sono stati davvero incoraggianti! I nostri modelli ML migliori (in particolare SVM e Naive Bayes) hanno raggiunto un’accuratezza di classificazione molto alta, con valori di AUC fino al 90%. Questo significa che il sistema era in grado di distinguere con grande affidabilità le reti neuronali prima e dopo il trattamento con bicucullina, basandosi esclusivamente sulle caratteristiche estratte dall’attività elettrica.

Ma il bello viene ora: l’interpretazione con i valori SHAP. Analizzando quali caratteristiche erano più importanti per la classificazione, abbiamo ottenuto conferme biologiche molto interessanti:

- Aumento della Sincronia (Spike-Contrast): Come previsto, la bicucullina ha causato un netto aumento della sincronia nella rete. Questa caratteristica è emersa come una delle più importanti per quasi tutti i modelli ML performanti. L’eccessiva sincronia è un tratto distintivo delle condizioni epilettiche, dove la normale differenziazione funzionale del cervello viene compromessa.

- Riduzione della Complessità: La misura di “Complessità” della rete è diminuita significativamente dopo la somministrazione di bicucullina. Una rete complessa ha una diversità di connessioni, con alcuni neuroni che svolgono ruoli più specializzati. Una riduzione della complessità suggerisce una perdita di questa specializzazione e uno spostamento verso una struttura di rete più uniforme e omogenea, allontanandosi dalla tipica topologia “small-world” dei cervelli sani. Anche questo è coerente con gli stati epilettiformi.

- Riduzione della Segregazione (SMD): Un’altra misura importante, il secondo momento della distribuzione dei gradi (SMD), è diminuita. Valori più bassi indicano una minore diversità nelle connessioni della rete, confermando ulteriormente l’idea di una struttura più omogenea e meno segregata (cioè meno divisa in moduli funzionali distinti).

In pratica, il nostro approccio basato su ML e CNA non solo ha rilevato l’effetto della bicucullina, ma ha anche evidenziato i cambiamenti chiave nella struttura e nella dinamica della rete: una rete meno complessa, meno segregata e più sincronizzata. Questi sono proprio i tratti distintivi dell’attività epilettiforme indotta dalla bicucullina, confermando la validità biologica del nostro metodo.

Abbiamo anche confrontato i risultati dei valori SHAP con test statistici più tradizionali (usando un modello lineare misto, LMM, adatto ai nostri dati). In generale, le caratteristiche più importanti per l’ML erano anche quelle statisticamente più significative, rafforzando la nostra fiducia nei risultati. Tuttavia, c’erano alcune discrepanze, sottolineando l’importanza di usare entrambi gli approcci (ML interpretato e statistica) per una comprensione completa.

Perché è Importante (e Cosa C’è Dopo)

Questo studio dimostra il potenziale enorme di combinare biosensori MEA, apprendimento automatico e analisi delle reti complesse per studiare gli effetti dei farmaci a livello di rete neuronale. Abbiamo creato un flusso di lavoro robusto, interpretabile e adattabile, capace di rilevare alterazioni significative nell’organizzazione della rete.

Certo, ci sono delle limitazioni. Il nostro set di dati era relativamente piccolo e abbiamo usato una dose di bicucullina abbastanza alta, che provoca effetti molto evidenti. Sarà interessante applicare questo metodo a farmaci con effetti più sottili o complessi, dove l’ML potrebbe davvero mostrare i suoi vantaggi rispetto ai metodi tradizionali. Inoltre, potremmo esplorare metodi di stima della connettività più specifici per le neuroscienze.

Il futuro è promettente. Questo tipo di approccio potrebbe diventare uno strumento prezioso nella scoperta di nuovi farmaci (drug discovery) e nella neurofarmacologia, permettendo di testare e caratterizzare l’effetto di nuove molecole in modo più rapido ed efficiente. Stiamo già pensando di applicarlo ad altri campi, come lo studio degli effetti delle radiazioni sulle cellule, combinando dati da MEA con immagini microscopiche.

Insomma, siamo solo all’inizio della decifrazione del complesso linguaggio delle reti neuronali, ma con strumenti come l’apprendimento automatico e l’analisi delle reti complesse, abbiamo una sorta di “lente d’ingrandimento” digitale sempre più potente per capire come funzionano e come vengono influenzate dalle sostanze che introduciamo. È un campo di ricerca entusiasmante, e non vedo l’ora di vedere cosa scopriremo dopo!

Fonte: Springer