Scavi Profondi, Rischi Nascosti: Come i Modelli N-K/SNA Svelano i Pericoli nelle Stazioni Metro

Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante, ma non privo di insidie, nel cuore pulsante delle nostre città: la costruzione delle stazioni metropolitane. Immaginate la scena: operai, macchinari imponenti, scavi che si addentrano nelle viscere della terra. Un lavoro titanico, fondamentale per la nostra mobilità, ma che nasconde un universo di rischi. E se vi dicessi che questi rischi non agiscono quasi mai da soli, ma amano “fare squadra”, creando combinazioni a volte esplosive? Proprio di questo parleremo: di come, grazie a modelli matematici intelligenti, possiamo smascherare queste pericolose alleanze.

La Sfida Sotterranea: Un Mondo di Complessità

Quando pensiamo a una nuova linea metropolitana, spesso ci concentriamo sulla comodità che porterà. Ma dietro le quinte, la realizzazione di una stazione, specialmente con scavi profondi, è un’impresa ingegneristica di altissimo livello. Parliamo di ambienti di lavoro complessi e mutevoli, profondità di scavo che fanno venire i brividi, un incrocio continuo di procedure lavorative diverse, una miriade di macchinari e attrezzature, e una gestione del cantiere che deve essere impeccabile. È un po’ come dirigere un’orchestra complicatissima, dove una singola nota stonata può compromettere l’intera sinfonia.

Purtroppo, la storia ci insegna che quando le cose vanno male, le conseguenze possono essere tragiche. Incidenti come il crollo alla stazione di Xianghu della metropolitana di Hangzhou nel 2008, con 21 vittime, o quello più recente alla stazione di Baimang della linea 13 di Shenzhen nel 2022, ci ricordano brutalmente quanto sia seria la questione della sicurezza. Questi eventi non sono fatalità imprevedibili, ma spesso il risultato di una catena di fattori di rischio che si sono “accoppiati” in modo nefasto. Ecco perché è cruciale capire come questi fattori interagiscono.

Quando i Rischi Fanno “Networking”: L’Approccio Sistemico

Per anni, si è cercato di analizzare i rischi in modo un po’ isolato. Ma la verità, come spesso accade nei sistemi complessi, è che l’unione fa la forza… anche per i pericoli! Un singolo fattore di rischio, da solo, potrebbe avere un impatto limitato. Ma quando più fattori si combinano, si influenzano a vicenda, si “accoppiano”, allora la stabilità del sistema crolla e la probabilità di un incidente schizza alle stelle. È un po’ come in una reazione a catena.

Qui entrano in gioco due strumenti potentissimi che, se usati insieme, ci offrono una visione molto più chiara: il modello N-K e l’Analisi dei Social Network (SNA). So che i nomi possono suonare un po’ ostici, ma cercherò di spiegarveli in modo semplice. L’idea di fondo è quella di guardare alla sicurezza non come a una serie di problemi separati, ma come a un sistema interconnesso.

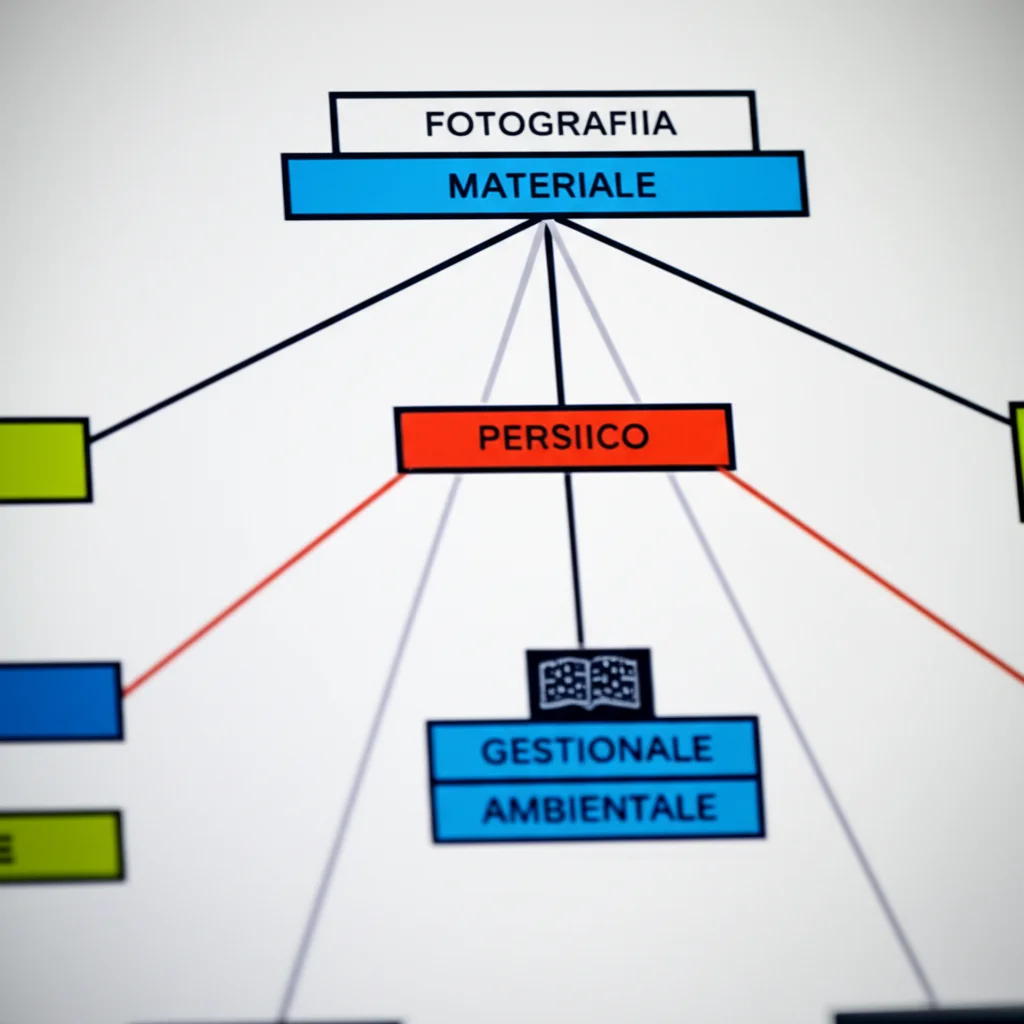

Identikit dei Pericoli: 5 Famiglie e 36 Sospetti

Per capire come funziona questo approccio, i ricercatori hanno fatto un lavoro certosino: hanno raccolto e analizzato i dati di ben 197 incidenti avvenuti in cantieri di stazioni metropolitane negli ultimi 30 anni. Un vero e proprio database del “crimine ingegneristico”! Da questa mole di informazioni, hanno stilato una lista di “sospetti”, ovvero i fattori di rischio. Li hanno raggruppati in cinque categorie principali, che potremmo definire le “famiglie mafiose” del rischio:

- Fattori Umani (Personale): qui rientrano la scarsa consapevolezza della sicurezza, competenze professionali insufficienti, problemi fisici o psicologici degli operatori, violazioni delle normative.

- Fattori Materiali (Attrezzature e Materiali): pensiamo a macchinari difettosi, strutture di contenimento inadeguate, problemi con i materiali da costruzione.

- Fattori Gestionali (Management): includono carenze nelle norme e regolamenti di sicurezza, una gestione organizzativa inefficiente, investimenti insufficienti in sicurezza, mancata ispezione dei pericoli nascosti.

- Fattori Ambientali: condizioni meteorologiche avverse, disastri naturali, un ambiente operativo difficile (spazi ristretti, scarsa illuminazione).

- Fattori Tecnici: dati di indagine geologica imprecisi, errori di progettazione, pratiche di costruzione irregolari o metodi non idonei.

All’interno di queste cinque “famiglie”, sono stati identificati ben 36 fattori di rischio secondari. Un vero esercito di potenziali problemi!

Prendiamo un esempio concreto citato nello studio: il crollo della stazione di Xianghu. Le cause dirette? Scavo eccessivo, debolezze nel sistema di supporto e installazione ritardata dei sostegni. Ma le cause indirette? Subappalto illegale e formazione inadeguata sulla sicurezza. Vedete? Un mix letale di fattori tecnici (t4, t6, t7 nello studio) e gestionali (m1, m6).

Il Modello N-K: Misurare la “Pericolosità dell’Accoppiata”

Ora, come facciamo a capire quanto sia pericolosa la combinazione di questi fattori? Qui ci viene in aiuto il modello N-K. Immaginate questo modello come un misuratore della “febbre” del sistema quando diversi tipi di rischio si presentano contemporaneamente. Il parametro ‘N’ rappresenta il numero di categorie di rischio (nel nostro caso, 5: personale, materiale, gestionale, ambientale, tecnico). Ogni categoria può essere in due stati: “rischio presente” (il sistema di difesa è stato bucato) o “rischio non presente”. Il parametro ‘K’ indica quante di queste categorie interagiscono tra loro, cioè si “accoppiano”.

Analizzando i 197 casi di incidente, i ricercatori hanno calcolato un “valore di accoppiamento del rischio” (chiamato ‘T’). Più alto è questo valore, maggiore è la probabilità che si verifichi un incidente a causa di quella specifica combinazione di rischi. E cosa hanno scoperto? Beh, alcune cose davvero illuminanti:

- Più siamo, peggio è: La scoperta più importante è che il valore di accoppiamento del rischio aumenta con il numero di fattori coinvolti. L’accoppiamento di cinque fattori (T5), sebbene meno frequente (solo il 10.15% dei casi), ha il valore di rischio più alto (0.210310). Questo significa che quando tutti e cinque i tipi di rischio entrano in gioco contemporaneamente, l’impatto sulla sicurezza del sistema è devastante. La gerarchia è chiara: T5 > T4 > T3 > T2. Morale della favola: bisogna assolutamente evitare l’accoppiamento multiplo di fattori!

- Occhio ai fattori soggettivi: Negli accoppiamenti a due fattori, le combinazioni “Personale-Gestionale”, “Gestionale-Ambientale” e “Personale-Materiale” sono risultate particolarmente rischiose. Notate qualcosa? Tutte e tre coinvolgono fattori “soggettivi” (legati alle persone e alla gestione). Questo suggerisce che la sicurezza del sistema è più influenzata dall’accoppiamento di questi elementi che da quello di fattori puramente oggettivi.

- Il ruolo chiave della Gestione: Negli accoppiamenti a tre fattori, le combinazioni “Personale-Gestionale-Ambientale”, “Materiale-Gestionale-Ambientale” e “Personale-Materiale-Gestionale” spiccano per pericolosità. Il fattore comune? La gestione! Carenze nei processi di gestione della sicurezza e azioni gestionali irregolari aumentano significativamente i rischi. Quindi, migliorare il sistema di gestione, rivedere le procedure e scovare i pericoli nascosti diventa fondamentale.

- L’accoppiata Gestione-Ambiente: Negli accoppiamenti a quattro fattori, le combinazioni più rischiose includono sempre sia fattori gestionali che ambientali. Questi due “tipi” sembrano avere una spiccata tendenza ad accoppiarsi con altri fattori, minacciando la sicurezza del cantiere.

L’Analisi dei Social Network (SNA): Mappare le “Relazioni Pericolose”

Se il modello N-K ci dice quanto è pericolosa una combinazione, l’Analisi dei Social Network (SNA) ci aiuta a capire come i singoli fattori di rischio interagiscono tra loro, chi influenza chi, e chi fa da “ponte” nella trasmissione del rischio. Immaginate i 36 fattori di rischio secondari come persone in un social network. L’SNA ci permette di disegnare la mappa di queste relazioni.

I ricercatori hanno usato due indicatori principali per capire l’importanza di ciascun “nodo” (fattore di rischio) in questa rete:

- Centralità di Vicinanza (Closeness Centrality – CC): Misura quanto un fattore di rischio è “ben connesso” agli altri. Si divide in:

- Out-degree Closeness Centrality (CCO): Indica la capacità di un fattore di rischio di indurre altri rischi. Un CCO alto significa che quel fattore è un “iniziatore” di problemi.

- In-degree Closeness Centrality (CCI): Indica quanto un fattore di rischio è influenzato da altri. Un CCI alto significa che quel fattore è facilmente “attivato” da altri problemi.

- Centralità di Intermediazione (Betweenness Centrality – CB): Rivela il ruolo di un fattore di rischio nel “comunicare” o “trasmettere” il rischio attraverso la rete. Un CB alto significa che quel fattore è un “ponte” cruciale; se lo controlli, puoi interrompere la catena di trasmissione del rischio.

Cosa è emerso dall’analisi SNA? Ve lo riassumo per punti chiave, basandomi sui primi sette fattori più importanti per ogni metrica (seguendo il principio 80/20):

- Fattori “bersaglio” (alto CCI): Tra questi troviamo “Violazione delle norme operative” (p6), “Struttura di contenimento difettosa” (w6), “Resistenza e stabilità insufficienti del supporto interno” (w7), “Supervisione della sicurezza e ispezione dei pericoli nascosti inadeguate” (m4), e problemi tecnici come “Metodo di costruzione errato della struttura di contenimento” (t5), “Errore nel montaggio e smontaggio dei supporti” (t6) e “Monitoraggio insufficiente dello scavo” (t7). Questi sono spesso le cause dirette degli incidenti, quelli che fanno “traboccare il vaso”.

- Fattori “innesco” (alto CCO): Qui la musica cambia. Troviamo “Scarsa consapevolezza della sicurezza del personale” (p1), “Competenze professionali insufficienti” (p2), “Investimenti insufficienti in sicurezza” (m3), di nuovo “Supervisione della sicurezza e ispezione dei pericoli nascosti inadeguate” (m4), “Informativa sulla sicurezza inadeguata” (m5), ma anche “Condizioni meteorologiche avverse o disastri naturali” (e2) e “Ambiente operativo ostile” (e6). Questi sono i “mandanti”, quelli che scatenano altri fattori di rischio. Magari non causano direttamente l’incidente, ma sono le cause fondamentali.

- Fattori “ponte” (alto CB): I “super-connettori” del rischio includono “Competenze professionali insufficienti” (p2), “Scarsa salute fisica o mentale” (p5), “Violazione delle norme operative” (p6), “Regole e regolamenti incompleti” (m2), ancora una volta “Supervisione della sicurezza e ispezione dei pericoli nascosti inadeguate” (m4), e i fattori ambientali “Condizioni meteorologiche avverse o disastri naturali” (e2) e “Ambiente operativo ostile” (e6). Controllare questi “nodi cruciali” può spezzare la catena di trasmissione del rischio.

Interessante notare come “Supervisione della sicurezza e ispezione dei pericoli nascosti inadeguate” (m4) compaia in tutte e tre le categorie! Un vero e proprio jolly negativo.

Il Matrimonio Perfetto: N-K + SNA = Visione Completa

Ora arriva il bello. I ricercatori non si sono accontentati di usare i due modelli separatamente. Hanno capito che potevano farli lavorare insieme per ottenere risultati ancora più affidabili. L’N-K è bravo a dirci la “pericolosità” delle combinazioni di categorie di rischio, ma non scende nel dettaglio dei singoli sotto-fattori. L’SNA, d’altro canto, è ottimo per mappare le relazioni tra i sotto-fattori, ma è più soggettivo (si basa su interviste a esperti per costruire la rete iniziale) e non considera direttamente la “gravità” dell’accoppiamento.

Come li hanno uniti? Hanno usato i valori di accoppiamento del rischio calcolati con il modello N-K (che si basano su dati oggettivi degli incidenti) per “pesare” o “modificare” i risultati dell’SNA, in particolare la capacità dei fattori di indurre rischi (l’out-degree closeness centrality, CCO). È come dare un “bonus di pericolosità” ai fattori che, secondo l’N-K, partecipano agli accoppiamenti più dannosi.

E quali sono i super-cattivi che emergono da questa analisi combinata? Eccoli, i fattori di rischio chiave su cui concentrare l’attenzione durante la costruzione di scavi profondi per stazioni metro:

- “Scarsa consapevolezza della sicurezza del personale” (p1)

- “Competenze professionali insufficienti” (p2)

- “Investimenti insufficienti in sicurezza” (m3)

- “Supervisione della sicurezza e ispezione dei pericoli nascosti inadeguate” (m4)

- “Informativa sulla sicurezza inadeguata” (m5)

- “Condizioni meteorologiche avverse o disastri naturali” (e2)

- “Ambiente operativo ostile” (e6)

Questi “magnifici sette” del pericolo non solo sono altamente classificati, ma hanno anche una spiccata tendenza a indurre accoppiamenti multi-fattore del tipo “Personale-Materiale-Gestionale-Ambientale-Tecnico”. In pratica, sono i registi occulti di scenari ad alto rischio. Controllarli significa disinnescare una potenziale bomba a orologeria.

Cosa Ci Portiamo a Casa?

Beh, per me questo studio è una vera miniera d’oro. Ci dice chiaramente che nella gestione della sicurezza degli scavi profondi delle metropolitane, non basta guardare ai singoli problemi. Bisogna avere una visione d’insieme, capire le interconnessioni, le dinamiche di accoppiamento. L’approccio integrato N-K/SNA ci fornisce una lente d’ingrandimento potentissima per fare proprio questo.

Identificare questi fattori di rischio chiave e i loro meccanismi di accoppiamento non è un mero esercizio accademico. È la base per sviluppare strategie di controllo più efficaci, per intervenire prima che i piccoli problemi si trasformino in grandi disastri. Significa poter formulare e implementare misure di controllo mirate durante l’intero processo, evitando incidenti e salvando vite.

Certo, come ogni ricerca, anche questa ha i suoi limiti. I dati sugli incidenti, per quanto numerosi, potrebbero essere incompleti. E in futuro, si potrebbe affinare ulteriormente il modello, magari introducendo un “peso” diverso per l’influenza dei vari fattori. Ma la strada tracciata è quella giusta: usare la scienza dei dati e l’analisi dei sistemi complessi per rendere i nostri cantieri più sicuri.

La prossima volta che prenderete la metro, pensate per un attimo al lavoro incredibile e alle sfide che ci sono dietro la sua costruzione. E magari, apprezzate un po’ di più anche gli sforzi, spesso invisibili, per garantire che tutto proceda nel modo più sicuro possibile. Perché la sicurezza, in fondo, è la prima rotaia su cui deve viaggiare il progresso.

Fonte: Springer