ALG3: Il Regista Occulto che Accelera il Cancro alla Vescica Attivando la Via del TNF

Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di qualcosa che mi sta molto a cuore e che riguarda un nemico subdolo: il cancro alla vescica. Sapete, è il tumore più comune del sistema urinario, e purtroppo la sua incidenza è in aumento. Non solo, ma è anche una delle malattie più costose da gestire per tutta la vita del paziente, un vero peso per il sistema sanitario.

Il problema principale? La sua tendenza a tornare (recidiva) e a diffondersi (metastasi). Si divide in due categorie principali: quello non muscolo-invasivo (NMIBC), con una prognosi migliore, e quello muscolo-invasivo (MIBC), decisamente più aggressivo. Pensate che il 60-80% dei pazienti con NMIBC ha una recidiva, e il 20-40% progredisce a MIBC, dove la sopravvivenza a 5 anni crolla al 60%.

La Sfida della Diagnosi e della Terapia

Attualmente, per diagnosticarlo usiamo principalmente la cistoscopia (invasiva e costosa) e la citologia urinaria (poco invasiva ma poco sensibile). Capite bene che c’è un bisogno disperato di metodi di diagnosi più sensibili e specifici. E non finisce qui: le chemioterapie hanno effetti collaterali pesanti e spesso i pazienti non le tollerano bene. Inoltre, mancano biomarcatori affidabili per guidare la scelta della terapia e prevederne l’esito. Risultato? Alti tassi di recidiva, progressione e metastasi. È fondamentale, quindi, trovare nuovi biomarcatori diagnostici e bersagli terapeutici per trattamenti più personalizzati.

Entra in Scena la Glicosilazione

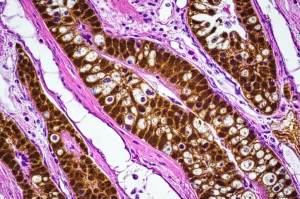

Qui entra in gioco un processo affascinante chiamato glicosilazione. È una delle modifiche più comuni che le proteine subiscono dopo essere state create, una sorta di “decorazione” con zuccheri. Questo processo è regolato da enzimi specifici, le glicosiltransferasi (GTs) e le glicosidasi. Esistono principalmente due tipi di glicosilazione: N-glicosilazione e O-glicosilazione.

Ora, il punto cruciale: una glicosilazione “sbagliata” (aberrante) è coinvolta in tantissime malattie, specialmente nel cancro. È considerata una delle caratteristiche distintive del cancro e gioca un ruolo chiave in processi come:

- La transizione epitelio-mesenchimale (quando le cellule tumorali diventano mobili)

- L’angiogenesi (formazione di nuovi vasi sanguigni per nutrire il tumore)

- La trasformazione maligna

- La fuga dal sistema immunitario

Capire e colpire la glicosilazione potrebbe aprire nuove strade per la diagnosi e la cura del cancro. Le GTs, essendo gli “operai” che attaccano gli zuccheri, sono al centro di tutto questo. Famiglie diverse di GTs (fucosiltransferasi, manosiltransferasi, sialiltransferasi, ecc.) sono state trovate “sregolate” in vari tumori, influenzandone la progressione e la risposta alle terapie. Ad esempio, studi hanno mostrato come alcune GTs possano inibire le metastasi nel cancro colorettale o promuovere l’evasione immunitaria nel cancro al fegato. Un’altra GT, la GALNT7, è un biomarcatore per il cancro alla prostata. E indovinate un po’? L’inibizione di un’altra GT, chiamata ALG3, sembra rendere le cellule del cancro al seno più sensibili a un farmaco chemioterapico.

La Nostra Caccia ai Biomarcatori nel Cancro alla Vescica

Proprio per l’importanza di queste GTs, nel nostro studio ci siamo messi alla ricerca sistematica del loro ruolo nel cancro alla vescica. Abbiamo raccolto dati da database enormi come TCGA (The Cancer Genome Atlas) e GEO (Gene Expression Omnibus), analizzando l’espressione di ben 212 GTs in centinaia di campioni di tessuto tumorale e normale.

Usando metodi di bioinformatica e machine learning (come GBM, LASSO, RF e XGB – non preoccupatevi dei nomi tecnici!), abbiamo setacciato questi dati per trovare le GTs più significative dal punto di vista diagnostico. Alla fine, ne abbiamo identificate sei “superstar”: ALG3, POMT2, UGCG, XXYLT1, COLGALT1 e A4GALT.

Un Modello Diagnostico Promettente

Con queste sei GTs abbiamo costruito un modello diagnostico. E i risultati sono stati davvero incoraggianti! Valutando l’accuratezza con le curve ROC (uno strumento statistico), abbiamo visto che ALG3 da sola aveva già un’ottima performance (AUC, un indice di accuratezza, di 0.939, con sensibilità dell’84.1% e specificità dell’88.9%). Ma combinando tutte e sei le GTs, il modello ha raggiunto un’accuratezza ancora maggiore: AUC di 0.966, sensibilità dell’88.5% e specificità del 92.6%! Abbiamo poi validato questo modello su un altro set di dati (GSE188715), confermando la sua alta precisione (AUC 0.960). Questo modello basato sulle GTs potrebbe davvero aiutare nella diagnosi clinica del cancro alla vescica.

Focus su ALG3 e POMT2: Due Manosiltransferasi Sotto la Lente

Tra le sei GTs, due appartengono alla famiglia delle manosiltransferasi: ALG3 e POMT2. Abbiamo notato che entrambe erano spesso sovraespresse non solo nel cancro alla vescica, ma in molti altri tipi di tumore. Inoltre, la loro alta espressione era associata a stadi più avanzati del cancro alla vescica e, cosa importante, a una sopravvivenza peggiore per i pazienti. Analisi statistiche (uniCox e multiCox) hanno confermato che sia ALG3 che POMT2 potrebbero essere usati come biomarcatori prognostici indipendenti.

Analizzando più a fondo, abbiamo visto che ALG3 sembrava essere un biomarcatore diagnostico ancora più affidabile di POMT2. Abbiamo quindi deciso di concentrarci su ALG3 per capire meglio il suo ruolo.

ALG3: Un Motore per la Progressione Tumorale

Cosa fa esattamente ALG3 per essere così “cattivo”? Per scoprirlo, abbiamo fatto esperimenti direttamente sulle cellule tumorali della vescica in laboratorio (linee cellulari T24 e UMUC3).

- Abbiamo aumentato artificialmente l’espressione di ALG3: le cellule hanno iniziato a proliferare di più, a formare più colonie (un segno di crescita incontrollata) e a diventare più brave a migrare e invadere (passi chiave per le metastasi).

- Abbiamo diminuito l’espressione di ALG3 (usando siRNA): abbiamo osservato l’effetto opposto, con una riduzione di proliferazione, formazione di colonie, migrazione e invasione.

Non ci siamo fermati qui. Abbiamo testato l’effetto di ALG3 anche in vivo, in modelli animali (topi nude). Abbiamo iniettato cellule T24 modificate per esprimere alti livelli di ALG3. Risultato? I tumori crescevano molto più velocemente e diventavano più grandi e pesanti rispetto ai controlli. Questo conferma che ALG3 agisce come un vero e proprio promotore tumorale nel cancro alla vescica.

Come Agisce ALG3? La Via del TNF e la Glicosilazione di CD44

Ok, ALG3 promuove il tumore. Ma come lo fa? Per capirlo, abbiamo analizzato quali geni e quali vie di segnalazione cellulare venivano alterati quando ALG3 era sovraespresso (usando una tecnica chiamata RNA-seq). Abbiamo scoperto che ALG3 influenzava diverse vie importanti per il cancro, tra cui la via di segnalazione del TNF (Tumor Necrosis Factor). Questa via è nota per essere coinvolta nell’infiammazione e nella progressione di molti tumori. Effettivamente, aumentando ALG3, abbiamo visto aumentare anche proteine chiave di questa via, come TNF-α, TNFR1, TRADD, MMP3 e MMP9 (queste ultime sono enzimi che aiutano il tumore a invadere i tessuti circostanti).

Ma c’è di più. ALG3 è una manosiltransferasi, quindi modifica le proteine aggiungendo zuccheri (mannosio, in questo caso). Ci siamo chiesti quale proteina bersaglio potesse essere cruciale. I sospetti sono caduti su CD44, una proteina di superficie cellulare molto glicosilata e nota per il suo ruolo nelle metastasi. Usando tecniche specifiche (immunoprecipitazione e lectin pull-down con GNA, una lectina che riconosce certi tipi di glicosilazione), abbiamo dimostrato che quando ALG3 è sovraespresso, il livello di N-glicosilazione (un tipo specifico di aggiunta di zuccheri) sulla proteina CD44 aumenta significativamente. In pratica, ALG3 “decora” CD44 in un modo che la rende più “attiva” nel promuovere i comportamenti maligni delle cellule tumorali. Abbiamo anche usato il docking molecolare per visualizzare come ALG3 e CD44 potrebbero interagire.

Quindi, il meccanismo sembra essere questo: ALG3 aumenta, modifica CD44 tramite N-glicosilazione e attiva la via del TNF, portando a maggiore proliferazione, migrazione e invasione.

Chi Controlla ALG3? Il Ruolo di miR-142-5p

Se ALG3 è così importante, cosa regola la sua espressione? Spesso, l’espressione dei geni è controllata da piccole molecole chiamate microRNA (miRNA). Abbiamo quindi cercato quali miRNA potessero interagire con ALG3. Riducendo ALG3 nelle cellule, abbiamo visto quali miRNA aumentavano (usando microRNA-seq). Incrociando questi dati con predizioni bioinformatiche (TargetScan), abbiamo trovato un candidato principale: miR-142-5p.

Abbiamo verificato che miR-142-5p si lega direttamente all’RNA messaggero di ALG3 (usando un saggio chiamato dual-luciferase reporter assay). E cosa fa questo miRNA? Esattamente l’opposto di ALG3! Quando abbiamo aumentato miR-142-5p nelle cellule tumorali, abbiamo visto una riduzione della proliferazione, della formazione di colonie, della migrazione e dell’invasione. Inoltre, i livelli di ALG3 (sia RNA che proteina) diminuivano. Al contrario, inibendo miR-142-5p, i livelli di ALG3 aumentavano. Questo significa che miR-142-5p agisce come un soppressore tumorale, tenendo a freno ALG3. È interessante notare che nei campioni di cancro alla vescica, i livelli di miR-142-5p erano significativamente più bassi rispetto ai controlli sani, il che è coerente con il suo ruolo protettivo.

Possiamo Colpire ALG3 con Farmaci? La Speranza di Selumetinib

Se ALG3 è un motore del cancro alla vescica, possiamo bloccarlo? Abbiamo usato database (GSCA, CTRP, GDSC) e simulazioni al computer (docking molecolare) per cercare piccole molecole che potessero inibire ALG3. Ne abbiamo trovate alcune promettenti, tra cui selumetinib, un farmaco già approvato dalla FDA per altre condizioni (un inibitore di MEK1/2).

Il docking molecolare ha mostrato che selumetinib si lega bene ad ALG3. Abbiamo quindi testato selumetinib sulle nostre cellule di cancro alla vescica. Abbiamo visto che il farmaco riduceva la vitalità delle cellule in modo dose-dipendente (abbiamo calcolato l’IC50, la concentrazione che uccide il 50% delle cellule). Ancora più importante, selumetinib riduceva l’espressione della proteina ALG3. E la ciliegina sulla torta: se prima riducevamo ALG3 nelle cellule (con siRNA), queste diventavano ancora più sensibili a selumetinib (l’IC50 diminuiva). Questo suggerisce che colpire ALG3 potrebbe essere una strategia terapeutica valida e che selumetinib potrebbe essere un candidato interessante, magari in combinazione con altre terapie.

Conclusioni e Prospettive Future

Ricapitolando, il nostro viaggio nel mondo molecolare del cancro alla vescica ci ha portato a scoperte importanti:

- Abbiamo sviluppato un modello diagnostico basato su 6 GTs con alta accuratezza.

- Abbiamo identificato ALG3 come un attore chiave: è sovraespresso, correla con una prognosi peggiore, ed è un biomarcatore diagnostico promettente (superiore a POMT2), specialmente per le forme invasive.

- Abbiamo svelato il suo meccanismo d’azione: ALG3 promuove la malignità (proliferazione, metastasi) modificando la proteina CD44 tramite N-glicosilazione e attivando la via di segnalazione del TNF.

- Abbiamo scoperto che ALG3 è regolato negativamente dal microRNA miR-142-5p, che agisce come soppressore tumorale.

- Abbiamo identificato selumetinib come un potenziale farmaco in grado di inibire ALG3 e la crescita tumorale.

Questi risultati non sono solo affascinanti dal punto di vista scientifico, ma aprono anche nuove prospettive concrete. ALG3 potrebbe diventare un biomarcatore sierico per la diagnosi precoce, un indicatore per valutare la prognosi e, soprattutto, un nuovo bersaglio terapeutico. La possibilità di usare farmaci come selumetinib, magari selezionando i pazienti in base ai livelli di ALG3 o miR-142-5p, ci avvicina a una medicina più personalizzata e di precisione per combattere il cancro alla vescica. La strada è ancora lunga, ma ogni passo avanti nella comprensione di questi meccanismi è una speranza in più per i pazienti.

Fonte: Springer