Acqua e Frane: Sveliamo i Segreti della Discesa dei Detriti in Laboratorio!

Ciao a tutti! Sono qui oggi per parlarvi di qualcosa che mi affascina da sempre: le frane. Eventi naturali potenti, a volte devastanti, che ridisegnano i nostri paesaggi. Ma vi siete mai chiesti cosa determina esattamente come e quanto lontano viaggia quella massa di terra, roccia e acqua una volta che inizia a muoversi? In particolare, quanta influenza ha l’acqua mescolata in quel materiale, che chiamiamo “detrito”? È una domanda cruciale, perché capire questo meccanismo può aiutarci a prevedere meglio le zone a rischio e a proteggere vite umane e infrastrutture.

Nel mondo reale, studiare una frana mentre avviene è, diciamo, complicato e pericoloso. Ecco perché noi scienziati ricorriamo spesso a modelli in scala ridotta, in laboratorio. Ed è proprio quello che abbiamo fatto! Abbiamo cercato di svelare alcuni dei segreti della propagazione dei detriti, concentrandoci su un fattore chiave: il contenuto gravimetrico d’acqua. Sembra un termine complesso, ma significa semplicemente: quanta acqua c’è, in peso, rispetto alla parte solida del detrito?

Il Nostro “Fiume” Artificiale: Il Flume Test

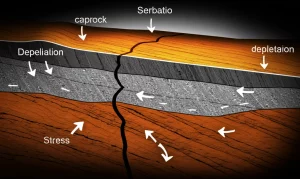

Per i nostri esperimenti, abbiamo usato un apparato speciale chiamato “flume”. Immaginatelo come un canale inclinato, una sorta di scivolo in miniatura, che possiamo regolare a diverse pendenze (quello che chiamiamo angolo di flusso). Alla fine di questo canale, c’è una superficie piana dove il materiale si deposita. L’idea è simulare, in piccolo, cosa succede quando una massa instabile scivola lungo un pendio e poi raggiunge una zona pianeggiante.

Ma che materiale usare? Non potevamo prendere terra a caso. Ci siamo ispirati a un evento reale e tragico: la frana di Aranayake nello Sri Lanka, avvenuta nel 2016. Abbiamo studiato la composizione dei detriti di quella frana (la cosiddetta distribuzione granulometrica, cioè le dimensioni delle particelle) e abbiamo ricreato in laboratorio un materiale “simile”, ma in scala ridotta, usando sabbie commerciali e suoli vulcanici. Questo passaggio è fondamentale per cercare di mantenere una certa attinenza con la realtà, anche se in un ambiente controllato. Rispettare la similitudine geometrica è stato uno dei nostri obiettivi principali.

Abbiamo preparato diverse miscele di questo materiale artificiale, variando sistematicamente la quantità d’acqua (il contenuto gravimetrico, appunto) da circa il 23% al 31%. Perché questi valori? Beh, con meno acqua il materiale faceva fatica a muoversi, mentre con più acqua tendeva a separarsi, perdendo omogeneità. Poi, per ogni mix, abbiamo fatto partire il nostro “flusso detritico” lungo il canale inclinato, provando diverse pendenze, da 10° a 50°.

Cosa Abbiamo Misurato Esattamente?

Due cose ci interessavano in particolare:

- La Mobilità: Quanto lontano arriva il materiale? Per quantificarlo, abbiamo usato un parametro chiamato Indice di Mobilità (MI). In pratica, è il rapporto tra la distanza orizzontale totale percorsa dal detrito (dal punto di partenza fino al punto più lontano raggiunto sulla superficie piana) e il dislivello verticale totale. Un MI più alto significa maggiore mobilità.

- Lo Spargimento (Spreading): Come si distribuisce il materiale una volta arrivato sulla superficie piana? Si concentra tutto dritto davanti all’uscita del canale, o tende ad allargarsi anche lateralmente? Abbiamo misurato i volumi depositati in diverse direzioni: dritto (0°), a 45° e a 90° rispetto alla direzione principale del flusso. Per farlo, abbiamo usato uno scanner 3D per ottenere una mappa precisa della forma del deposito.

L’obiettivo era vedere come questi due aspetti – mobilità e spargimento – cambiassero al variare del contenuto d’acqua e dell’angolo di inclinazione del canale.

Risultati Sorprendenti: L’Acqua Dà le Ali (ma non Sempre Uguali!)

Parliamo prima della mobilità. Come forse immaginate, più acqua mettevamo nel nostro detrito, più lontano questo viaggiava. L’Indice di Mobilità aumentava con il contenuto d’acqua, seguendo una relazione di tipo “potenza” (una curva che cresce rapidamente). Fin qui, tutto abbastanza intuitivo: l’acqua rende il tutto più fluido e scorrevole.

Ma la cosa davvero interessante è emersa quando abbiamo guardato l’effetto dell’angolo di inclinazione del canale. Ci saremmo aspettati che un canale più ripido portasse sempre a una maggiore mobilità. E invece no! Abbiamo scoperto che l’Indice di Mobilità raggiungeva un massimo per un angolo di circa 20°, per poi diminuire di nuovo per angoli maggiori (fino ai 50° che potevamo testare).

Come mai? La nostra ipotesi è che questo dipenda da un fattore specifico del nostro setup sperimentale: il passaggio brusco dal canale inclinato alla superficie di deposizione piana. Quando il flusso arriva “sparato” da un canale molto inclinato, l’impatto con la superficie piana dissipa molta energia, frenando la sua corsa. A 20°, forse, si raggiunge un equilibrio ottimale tra la spinta data dalla pendenza e l’energia persa nell’impatto. È affascinante vedere come anche un dettaglio del setup possa influenzare così tanto i risultati!

E lo Spargimento? Come si Comporta il Flusso?

Passiamo ora a come il materiale si distribuisce. Anche qui, l’acqua gioca un ruolo chiave, ma in modo un po’ più complesso e legato all’angolo di flusso.

Abbiamo visto che, a parità di angolo:

- Con più acqua, il materiale tende a concentrarsi maggiormente nella direzione principale (0°). La frazione di volume depositata dritta davanti al canale aumenta.

- Sempre con più acqua, il materiale tende ad allargarsi meno lateralmente (nelle direzioni a 45° e 90°). Le frazioni di volume depositate ai lati diminuiscono.

Quindi, un flusso più “bagnato” è sì più mobile, ma anche più “focalizzato” nella sua direzione principale.

Anche qui, l’angolo del canale ha mostrato un comportamento particolare. Lo spargimento massimo nella direzione 0° (e minimo nelle direzioni laterali 45° e 90°) non si è verificato all’angolo più ripido, ma intorno ai 35°. Di nuovo, l’effetto dell’impatto sulla piastra di deposizione sembra essere il responsabile di questo comportamento non lineare. Per angoli superiori a 35°, l’energia dissipata nell’impatto probabilmente “rompe” maggiormente il flusso, facendolo allargare un po’ di più lateralmente rispetto alla massima concentrazione osservata a 35°.

Perché Tutto Questo è Importante?

Ok, abbiamo giocato con fango e canali in laboratorio, ma a cosa serve tutto ciò? Questi risultati, anche se ottenuti in un ambiente controllato e con le sue limitazioni (il nostro canale era liscio, il materiale specifico, la scala ridotta), ci danno informazioni preziose sul comportamento fisico dei flussi detritici.

Capire come l’acqua e la pendenza influenzano la mobilità e lo spargimento è fondamentale per sviluppare modelli di simulazione al computer più accurati. Il nostro obiettivo finale è usare questi dati per migliorare modelli come quelli basati su Automi Cellulari e Sistemi Multi-Agente. Questi modelli cercano di prevedere, cella per cella su una mappa digitale del terreno, dove una frana potrebbe propagarsi e quali aree potrebbero essere interessate.

I nostri esperimenti ci hanno fornito delle “regole” quantitative: ad esempio, sappiamo ora che la mobilità massima (nel nostro setup) si ha intorno ai 20° di pendenza prima dell’area pianeggiante, e lo spargimento più concentrato si ha intorno ai 35°. Queste informazioni possono essere inserite nei modelli per renderli più realistici. Immaginate di poter simulare con maggiore precisione dove i detriti di una potenziale frana potrebbero arrivare: sarebbe uno strumento potentissimo per la pianificazione territoriale e la gestione delle emergenze.

Certo, la realtà è molto più complessa. Le frane naturali interagiscono con terreni irregolari, vegetazione, possono erodere materiale lungo il percorso cambiando la loro composizione e il loro volume. Il nostro è solo un pezzo del puzzle. Ma ogni pezzo ci aiuta a comprendere meglio questi fenomeni potenti e a lavorare per un futuro più sicuro. La ricerca continua, e ogni esperimento, anche il più piccolo, ci avvicina un po’ di più alla comprensione dei meccanismi che governano il nostro pianeta.

Fonte: Springer