Idrogeno Power: La Mia Avventura con Nanomateriali Pazzeschi per Batterie del Futuro!

Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio entusiasmante nel mondo delle nanotecnologie e dell’energia pulita. Parliamoci chiaro: l’energia è il motore di tutto, ma dobbiamo trovarla in modo sostenibile. E qui entra in gioco l’idrogeno, un candidato superstar, pulito e con un potenziale energetico tre volte superiore al petrolio! Figo, no? Ma c’è un “ma”: immagazzinarlo non è una passeggiata.

Le Sfide dell’Idrogeno: Un Gas un Po’ Ribelle

L’idrogeno è un gas leggerissimo a temperatura e pressione ambiente. Immaginate di doverlo stipare in serbatoi ad altissima pressione (con ovvi problemi di sicurezza) o di doverlo liquefare a temperature glaciali, consumando un sacco di energia. E poi, il liquido tende a evaporare! Insomma, non proprio comodo da portare in giro. Un’alternativa affascinante è lo stoccaggio allo stato solido: l’idrogeno si “aggrappa” o si lega chimicamente a materiali speciali. Qui la sfida è trovare materiali che lo assorbano e rilascino facilmente, a temperature e pressioni “normali”, e che possano farlo tante volte senza rovinarsi.

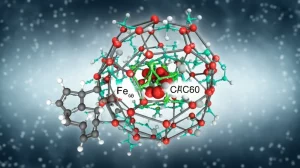

Noi ricercatori siamo sempre a caccia di nuovi materiali con proprietà strabilianti. Negli ultimi anni, l’attenzione si è concentrata su ossidi complessi, e tra questi, le perovskiti doppie sono emerse come candidate intriganti. Hanno strutture cristalline flessibili e possono ospitare un sacco di elementi diversi, aprendo la porta a proprietà uniche come superconduttività e magnetismo. Ma per l’accumulo di idrogeno? Poca roba, fino ad ora!

La Nostra Scommessa: Lu2FeMnO6 e il Metodo Pechini

Ed è qui che entra in gioco la nostra ricerca. Abbiamo deciso di puntare su una nuova perovskite doppia, il Lu2FeMnO6 (Lutezio-Ferro-Manganese Ossigeno, per gli amici), e di sintetizzarla con un metodo chimico “facile” e versatile chiamato sol-gel Pechini. L’idea è di creare nanostrutture, particelle piccolissime, perché più piccola è la particella, maggiore è la superficie disponibile per interagire con l’idrogeno.

Il metodo Pechini è una specie di “ricetta di cucina” high-tech: mescoli i precursori metallici con acidi organici e un agente gelificante (noi abbiamo usato glicole propilenico), scaldi il tutto per ottenere un gel e poi lo calcini ad alte temperature. Sembra semplice, ma il diavolo sta nei dettagli! Abbiamo dovuto studiare meticolosamente l’effetto degli agenti stabilizzanti (abbiamo provato acido 1,3,5-benzenetricarbossilico, acido tereftalico e acido benzoico), il rapporto tra agente gelificante e stabilizzante, e la temperatura di calcinazione per ottenere le dimensioni e la forma perfette delle nostre nanoparticelle. L’acido 1,3,5-benzenetricarbossilico si è rivelato il migliore, regalandoci nanoparticelle semi-sferiche e uniformi, con dimensioni cristalline tra i 17.5 e i 26.5 nanometri!

Per capire bene cosa avevamo creato, abbiamo usato un arsenale di tecniche di caratterizzazione:

- XRD (Diffrazione a Raggi X): per confermare la struttura cristallina e la purezza del nostro Lu2FeMnO6. Niente fasi indesiderate, solo la nostra bella perovskite!

- SEM (Microscopia Elettronica a Scansione) e TEM (Microscopia Elettronica a Trasmissione): per vedere la forma e le dimensioni delle nanoparticelle. Le immagini erano fantastiche, mostravano aggregati di nanoparticelle più piccole di 80 nm, con quelle ottenute con l’acido 1,3,5-benzenetricarbossilico che erano le più omogenee, con una dimensione media di circa 55 nm.

- EDX (Spettroscopia a Dispersione di Energia): per verificare la composizione chimica. C’erano Lutezio, Ferro, Manganese e Ossigeno, tutti ben distribuiti.

- FT-IR (Spettroscopia Infrarossa a Trasformata di Fourier): per studiare i legami chimici.

- BET (Brunauer-Emmett-Teller): per misurare l’area superficiale e la porosità. Il nostro materiale ha mostrato una struttura mesoporosa, ottima per l’assorbimento!

Il Tocco Magico: i Nanotubi di Carbonio (MWCNT)

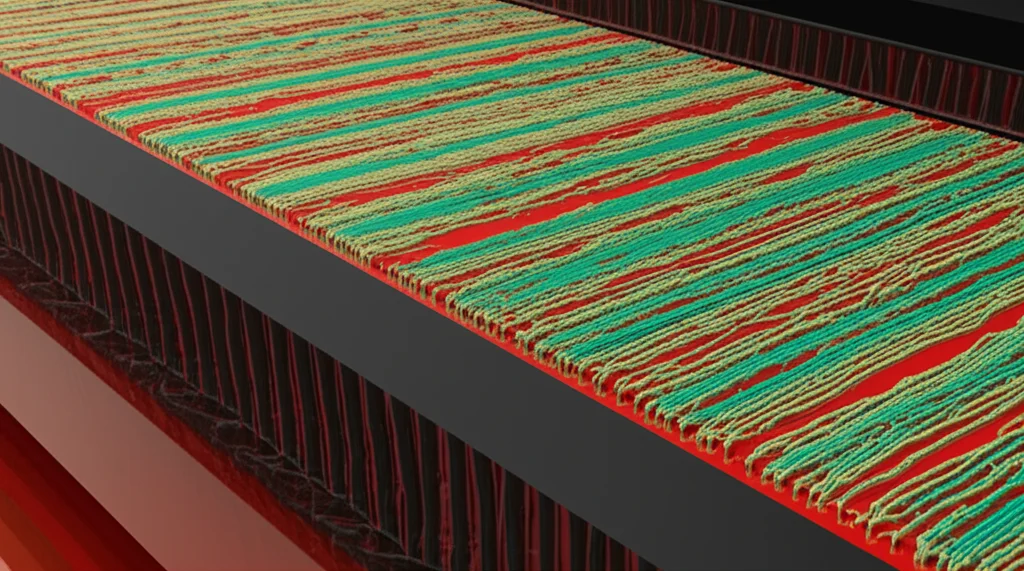

Ma non ci siamo fermati qui. Per dare una marcia in più al nostro Lu2FeMnO6, abbiamo pensato di “funzionalizzarlo” con i nanotubi di carbonio a parete multipla (MWCNT). Questi sono come dei minuscoli cilindri di carbonio, super conduttori e con un’elevata area superficiale. L’idea era di creare un nanocomposito che combinasse le proprietà di entrambi i materiali.

Abbiamo preparato diversi campioni mescolando il nostro Lu2FeMnO6 con diverse percentuali di MWCNT (1%, 2% e 3%) usando ultrasuoni per disperderli bene. E poi, il momento della verità: testare la capacità di accumulo di idrogeno con un metodo elettrochimico. Questo approccio è fantastico perché permette di generare e immagazzinare idrogeno a temperatura e pressione standard, direttamente su un elettrodo.

Abbiamo assemblato una cella elettrochimica a tre elettrodi: il nostro materiale come elettrodo di lavoro, un elettrodo di platino e uno di argento/cloruro d’argento come riferimento, il tutto immerso in una soluzione di idrossido di potassio (KOH). Abbiamo usato tecniche come la voltammetria ciclica (CV) e la cronopotenziometria (ChP) per misurare quanta “carica” (e quindi idrogeno) il nostro materiale poteva immagazzinare e rilasciare.

Risultati da Urlo: Una Capacità Quasi Triplicata!

I risultati sono stati incredibili! Il Lu2FeMnO6 puro ha mostrato una capacità di scarica di 220.55 mAhg⁻¹ dopo 15 cicli. Non male, ma potevamo fare di meglio. E infatti, l’aggiunta dei MWCNT ha fatto la differenza!

Il campione con il 2% di MWCNT (Lu2FeMnO6/MWCNT2%) è stato la vera star: ha raggiunto una capacità di scarica di ben 540.27 mAhg⁻¹ dopo 15 cicli! Un miglioramento di 2.45 volte rispetto al materiale puro! Questo significa che il nostro nanocomposito può immagazzinare molto più idrogeno. Anche i campioni con l’1% di MWCNT hanno fatto bene (296.66 mAhg⁻¹), mentre con il 3% la capacità è scesa un po’ (82.91 mAhg⁻¹), probabilmente a causa di un’eccessiva aggregazione delle particelle che riduce i siti attivi.

Le curve di voltammetria ciclica hanno confermato queste prestazioni, mostrando picchi di corrente più elevati per il composito Lu2FeMnO6/MWCNT2%, indicando una migliore attività elettrochimica e capacità di immagazzinamento dell’idrogeno. I picchi che osserviamo in queste curve rappresentano l’adesione (picco catodico) e il distacco (picco anodico) dell’idrogeno sulla superficie dell’elettrodo.

Come Funziona? Il Meccanismo “Spillover”

Ma perché questa combinazione funziona così bene? Crediamo che ci sia un effetto sinergico. I MWCNT migliorano la conducibilità elettrica e aumentano l’area superficiale accessibile. Inoltre, ipotizziamo un meccanismo chiamato “hydrogen spillover“. In pratica:

- Le molecole di idrogeno (H₂) si rompono in singoli atomi di idrogeno (H) sulla superficie delle nanoparticelle di Lu2FeMnO6.

- Questi atomi di idrogeno “migrano” dal Lu2FeMnO6 ai nanotubi di carbonio.

- Gli atomi di idrogeno si muovono poi lungo i nanotubi, diffondendosi nel materiale.

Questo processo, combinato con l’adsorbimento fisico dell’idrogeno, permette di utilizzare meglio i materiali attivi e di migliorare le prestazioni.

Prospettive Future: Verso Batterie a Idrogeno Più Efficienti

Certo, la strada è ancora lunga. Dobbiamo lavorare sulla produzione su larga scala di questi materiali, assicurandoci che siano stabili, omogenei e di alta qualità. Una sfida con i MWCNT è la loro tendenza ad aggregarsi, che può ridurne l’area superficiale utile. La ricerca futura dovrà concentrarsi sulla sintesi di nuove architetture di MWCNT, magari con una morfologia porosa e interconnessa, per garantire un trasporto di elettroni ancora più veloce e una maggiore stabilità ciclica.

Tuttavia, questa ricerca apre una strada promettente per lo sviluppo di materiali elettrodici più efficienti per l’accumulo di idrogeno. È la prima volta che una perovskite doppia come il Lu2FeMnO6 viene sintetizzata con questo metodo e testata per questa applicazione, e i risultati con i MWCNT sono davvero incoraggianti.

Immaginate batterie a idrogeno leggere, sicure e super performanti per i nostri dispositivi elettronici, per le auto, o addirittura per immagazzinare energia da fonti rinnovabili! Noi ci crediamo, e continuiamo a esplorare questo affascinante mondo delle nanotecnologie. È una piccola tessera in un puzzle enorme, quello della transizione energetica, ma ogni scoperta ci avvicina un po’ di più a un futuro più pulito e sostenibile. E questo, per me, è ciò che rende la ricerca scientifica così incredibilmente affascinante!

Fonte: Springer