Ferro nel Cervello e Malattie Neurodegenerative: C’entra l’Inquinamento che Respiriamo?

Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di qualcosa che mi ronza in testa da un po’, un argomento che intreccia salute, ambiente e i misteri del nostro cervello. Avete mai pensato a cosa respiriamo ogni giorno e a come questo possa influenzare la nostra materia grigia a lungo termine? In particolare, c’è un metallo, il ferro, che gioca un ruolo fondamentale nel nostro corpo, ma che, se accumulato in eccesso nel cervello, sembra essere un attore chiave in diverse malattie neurodegenerative. E la domanda che ci siamo posti è: l’inquinamento atmosferico, carico di particelle metalliche, potrebbe essere uno dei colpevoli di questo accumulo?

Il Ferro: Amico o Nemico del Cervello?

Partiamo dalle basi. Il ferro è essenziale per mille funzioni, ma è anche un metallo “redox-attivo”, il che significa che può partecipare a reazioni chimiche che generano stress ossidativo. Nel cervello, un eccesso di ferro è stato collegato a malattie come l’Alzheimer (più comune nelle donne) e il Parkinson (più comune negli uomini). Si sa da tempo che i livelli di ferro cerebrale aumentano in queste condizioni, a volte correlando persino con la gravità della malattia, come nello stadio di Braak per l’Alzheimer.

Ma da dove arriva questo ferro in più? Si è pensato a problemi nel modo in cui il cervello gestisce il ferro (omeostasi) o a danni alla barriera emato-encefalica, quella specie di “dogana” super selettiva che protegge il nostro cervello. Però, c’è un’ipotesi che forse non è stata considerata abbastanza: e se una parte di quel ferro arrivasse direttamente dall’esterno, attraverso l’aria che respiriamo?

L’Inquinamento Atmosferico: Un Cavallo di Troia per il Ferro?

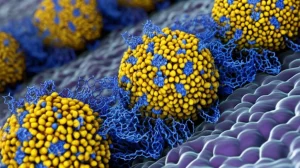

L’inquinamento atmosferico (AP) è un mix complesso di gas e particolato (PM). Le particelle più piccole, le cosiddette nanoparticelle o ultrafine (UFP, PM0.1), sono considerate le più insidiose. Perché? Perché hanno una superficie enorme rispetto alla loro massa, a cui si attaccano un sacco di contaminanti, tra cui, guarda caso, abbondanti quantità di ferro. E, cosa ancora più preoccupante, queste particelle ultrafini sembrano avere una “corsia preferenziale” per entrare nel cervello: attraverso il naso, risalendo lungo i nervi olfattivi, bypassando così la barriera emato-encefalica. Questo potrebbe spiegare perché spesso non si trovano livelli elevati di ferro nel sangue dei pazienti con Alzheimer o Parkinson, nonostante ce ne sia di più nel cervello.

Il ferro nell’aria non è dappertutto uguale. Le concentrazioni possono variare molto, ma in alcuni luoghi, come le stazioni della metropolitana sotterranee, i livelli possono essere incredibilmente alti, centinaia di volte superiori alla media dell’aria esterna! Questo ferro si presenta spesso sotto forma di ossidi, come la magnetite (Fe3O4), una forma che è stata trovata anche nel cervello umano post-mortem e collegata all’incidenza dell’Alzheimer.

La Nostra Indagine: Topi, Ferro e Metropolitane Simulate

Di fronte a questi indizi, abbiamo deciso di vederci più chiaro con uno studio su modello animale. L’idea era semplice ma diretta:

- Verificare se nanoparticelle di ossido di ferro inalate potessero effettivamente raggiungere il cervello.

- Capire se questa esposizione potesse riprodurre alcune caratteristiche tipiche delle malattie neurodegenerative.

Abbiamo quindi esposto topi adulti (maschi e femmine separatamente) a nanoparticelle di ossido di ferro (principalmente magnetite, simile a quella trovata nelle metro e nel cervello umano) per 2 ore al giorno, 5 giorni a settimana, per un totale di 20 giorni. La concentrazione di ferro era simile a quella che si può trovare, appunto, in una metropolitana (~100-150 µg/m³). Un gruppo di controllo respirava solo aria filtrata.

Cosa abbiamo misurato? Un po’ di tutto:

- Abbiamo analizzato campioni d’aria e sezioni del bulbo olfattivo (la prima stazione di arrivo nel cervello dal naso) per vedere se il tipo di ferro fosse lo stesso.

- Abbiamo usato tecniche avanzate di imaging cerebrale (tipo una risonanza magnetica super dettagliata, post-mortem) per vedere cambiamenti nel volume e nella struttura delle diverse aree del cervello.

- Abbiamo misurato i livelli di neurotrasmettitori (i messaggeri chimici del cervello) in aree chiave come lo striato e il cervelletto.

- Abbiamo cercato proteine “famigerate” come la beta-amiloide (Aβ42) e la proteina tau (totale e fosforilata, cioè “attivata” in modo anomalo), tipiche dell’Alzheimer, nella corteccia frontale e nell’ippocampo (centro della memoria).

- Abbiamo osservato il comportamento dei topi, valutando la loro attività motoria e la memoria (con test come il riconoscimento di oggetti nuovi e un labirinto radiale).

Risultati Sorprendenti: Effetti Diversi tra Maschi e Femmine

E qui le cose si sono fatte davvero interessanti. Prima di tutto, abbiamo confermato che le nanoparticelle di ossido di ferro (magnetite) generate nella camera di esposizione erano molto simili a quelle che abbiamo poi trovato nel bulbo olfattivo dei topi esposti. Quindi sì, il ferro inalato arriva al cervello attraverso la via olfattiva!

Ma la scoperta più eclatante è stata la differenza tra i sessi negli effetti di questa esposizione.

Nelle femmine: Abbiamo osservato un quadro che ricorda molto l’Alzheimer.

- Problemi di memoria: Le femmine esposte al ferro mostravano difficoltà nel riconoscere oggetti nuovi e commettevano più errori nel labirinto radiale rispetto ai controlli.

- Accumulo di proteina Tau: Avevano livelli significativamente più alti di proteina tau totale e tau fosforilata (pS199) nella corteccia frontale, e tau totale aumentata anche nell’ippocampo. Cosa importantissima, gli errori nel labirinto erano direttamente correlati ai livelli di tau fosforilata!

- Cambiamenti strutturali: La risonanza magnetica ha mostrato un aumento della “diffusività” nel bulbo olfattivo, un segno che potrebbe indicare danni alla mielina (la guaina protettiva dei neuroni) o agli assoni stessi. C’erano anche riduzioni di volume in aree come l’amigdala laterale, coinvolta nelle emozioni e nella memoria, anch’essa colpita nell’AD.

- Neurotrasmettitori: Subito dopo l’esposizione, mostravano aumenti di glutammato e glutammina nello striato, neurotrasmettitori eccitatori il cui squilibrio è implicato in processi dannosi come la ferroptosi (morte cellulare indotta dal ferro).

Nei maschi: Il profilo era diverso e richiamava piuttosto aspetti legati al Parkinson.

- Cambiamenti volumetrici specifici: La scoperta più notevole è stato un aumento significativo del volume della substantia nigra pars compacta, l’area cerebrale dove muoiono i neuroni dopaminergici nel Parkinson! Allo stesso tempo, abbiamo visto una riduzione del volume del nervo trigemino e del tratto ottico.

- Alterazioni strutturali diffuse: La risonanza ha rivelato riduzioni della diffusività nel bulbo olfattivo (effetto opposto alle femmine!) e cambiamenti nell'”anisotropia frazionaria” (un indice dell’integrità delle fibre nervose) in molte aree sottocorticali, suggerendo potenziali alterazioni della materia bianca.

- Neurotrasmettitori (effetti ritardati): A differenza delle femmine, subito dopo l’esposizione i maschi non mostravano grandi cambiamenti nei neurotrasmettitori. Ma mesi dopo, al termine dei test comportamentali, ecco che emergevano alterazioni significative nello striato: riduzione della serotonina, aumento del GABA (neurotrasmettitore inibitorio) e, soprattutto, una riduzione del “turnover” della dopamina (cioè di come viene usata e degradata), un possibile segno precoce di disfunzione del sistema dopaminergico centrale nel Parkinson.

Stress Ossidativo e Tempistiche Diverse

Abbiamo anche guardato ai livelli di glutatione, uno dei principali antiossidanti del nostro corpo. Anche qui, differenze tra i sessi: le femmine mostravano un aumento del glutatione nello striato subito dopo l’esposizione (forse una risposta compensatoria iniziale?), mentre nei maschi questo aumento si manifestava solo mesi dopo, insieme a un aumento della cisteina (un suo precursore). Questo suggerisce che maschi e femmine potrebbero avere tempi e modi diversi di rispondere allo stress ossidativo indotto dal ferro.

Cosa Significa Tutto Questo? Implicazioni e Domande Aperte

Questo studio, a mio avviso, apre scenari importanti. Dimostra che il ferro presente nell’inquinamento atmosferico sotto forma di nanoparticelle può raggiungere il cervello attraverso il naso e può indurre cambiamenti che assomigliano a quelli visti nelle malattie neurodegenerative, con modalità sorprendentemente diverse tra maschi e femmine.

Questo non significa che respirare aria inquinata causi automaticamente l’Alzheimer o il Parkinson, le cause sono complesse e multifattoriali. Però, suggerisce fortemente che l’esposizione cronica al ferro aereo, specialmente in ambienti come le metropolitane, dovrebbe essere considerata un fattore di rischio ambientale che contribuisce all’accumulo di ferro nel cervello con l’invecchiamento e potenzialmente favorisce lo sviluppo o l’aggravarsi di queste patologie.

Certo, restano tante domande aperte:

- Quanto conta la durata dell’esposizione? E l’età in cui avviene (esposizione precoce vs. adulta)?

- Come interagisce questo ferro “esterno” con quello già presente nel nostro corpo?

- Quali sono i meccanismi precisi dietro queste differenze tra maschi e femmine? (Ormoni? Diversa gestione del ferro? Diversa risposta immunitaria?)

Serviranno altre ricerche per rispondere. Ma intanto, questi risultati sottolineano una cosa: forse dovremmo prestare più attenzione alla qualità dell’aria che respiriamo, non solo per i polmoni, ma anche per la salute del nostro cervello. Regolamentare i livelli di metalli come il ferro nell’aria, specialmente in luoghi chiusi e affollati come le metropolitane, potrebbe avere effetti protettivi importanti per la salute pubblica, aiutando a contrastare la crescente incidenza delle malattie neurodegenerative. È una sfida complessa, ma credo ne valga assolutamente la pena.

Fonte: Springer